Fleurs du Mal Magazine

Or see the index

Franz Kafka

Franz Kafka

Ein Hungerkünstler

In den letzten Jahrzehnten ist das Interesse an Hungerkünstlern sehr zurückgegangen. Während es sich früher gut lohnte, große derartige Vorführungen in eigener Regie zu veranstalten, ist dies heute völlig unmöglich. Es waren andere Zeiten. Damals beschäftigte sich die ganze Stadt mit dem Hungerkünstler; von Hungertag zu Hungertag stieg die Teilnahme; jeder wollte den Hungerkünstler zumindest einmal täglich sehn; an den spätern Tagen gab es Abonnenten, welche tagelang vor dem kleinen Gitterkäfig saßen; auch in der Nacht fanden Besichtigungen statt, zur Erhöhung der Wirkung bei Fackelschein; an schönen Tagen wurde der Käfig ins Freie getragen, und nun waren es besonders die Kinder, denen der Hungerkünstler gezeigt wurde; während er für die Erwachsenen oft nur ein Spaß war, an dem sie der Mode halber teilnahmen, sahen die Kinder staunend, mit offenem Mund, der Sicherheit halber einander bei der Hand haltend, zu, wie er bleich, im schwarzen Trikot, mit mächtig vortretenden Rippen, sogar einen Sessel verschmähend, auf hingestreutem Stroh saß, einmal höflich nickend, angestrengt lächelnd Fragen beantwortete, auch durch das Gitter den Arm streckte, um seine Magerkeit befühlen zu lassen, dann aber wieder ganz in sich selbst versank, um niemanden sich kümmerte, nicht einmal um den für ihn so wichtigen Schlag der Uhr, die das einzige Möbelstück des Käfigs war, sondern nur vor sich hinsah mit fast geschlossenen Augen und hie und da aus einem winzigen Gläschen Wasser nippte, um sich die Lippen zu feuchten.

Außer den wechselnden Zuschauern waren auch ständige, vom Publikum gewählte Wächter da, merkwürdigerweise gewöhnlich Fleischhauer, welche, immer drei gleichzeitig, die Aufgabe hatten, Tag und Nacht den Hungerkünstler zu beobachten, damit er nicht etwa auf irgendeine heimliche Weise doch Nahrung zu sich nehme. Es war das aber lediglich eine Formalität, eingeführt zur Beruhigung der Massen, denn die Eingeweihten wußten wohl, daß der Hungerkünstler während der Hungerzeit niemals, unter keinen Umständen, selbst unter Zwang nicht, auch das geringste nur gegessen hätte; die Ehre seiner Kunst verbot dies. Freilich, nicht jeder Wächter konnte das begreifen, es fanden sich manchmal nächtliche Wachgruppen, welche die Bewachung sehr lax durchführten, absichtlich in eine ferne Ecke sich zusammensetzten und dort sich ins Kartenspiel vertieften, in der offenbaren Absicht, dem Hungerkünstler eine kleine Erfrischung zu gönnen, die er ihrer Meinung nach aus irgendwelchen geheimen Vorräten hervorholen konnte. Nichts war dem Hungerkünstler quälender als solche Wächter; sie machten ihn trübselig; sie machten ihm das Hungern entsetzlich schwer; manchmal überwand er seine Schwäche und sang während dieser Wachzeit, solange er es nur aushielt, um den Leuten zu zeigen, wie ungerecht sie ihn verdächtigten. Doch half das wenig; sie wunderten sich dann nur über seine Geschicklichkeit, selbst während des Singens zu essen. Viel lieber waren ihm die Wächter, welche sich eng zum Gitter setzten, mit der trüben Nachtbeleuchtung des Saales sich nicht begnügten, sondern ihn mit den elektrischen Taschenlampen bestrahlten, die ihnen der Impresario zur Verfügung stellte. Das grelle Licht störte ihn gar nicht, schlafen konnte er ja überhaupt nicht, und ein wenig hindämmern konnte er immer, bei jeder Beleuchtung und zu jeder Stunde, auch im übervollen, lärmenden Saal. Er war sehr gerne bereit, mit solchen Wächtern die Nacht gänzlich ohne Schlaf zu verbringen; er war bereit, mit ihnen zu scherzen, ihnen Geschichten aus seinem Wanderleben zu erzählen, dann wieder ihre Erzählungen anzuhören, alles nur, um sie wachzuhalten, um ihnen immer wieder zeigen zu können, daß er nichts Eßbares im Käfig hatte und daß er hungerte, wie keiner von ihnen es könnte. Am glücklichsten aber war er, wenn dann der Morgen kam und ihnen auf seine Rechnung ein überreiches Frühstück gebracht wurde, auf das sie sich warfen mit dem Appetit gesunder Männer nach einer mühevoll durchwachten Nacht. Es gab zwar sogar Leute, die in diesem Frühstück eine ungebührliche Beeinflussung der Wächter sehen wollten, aber das ging doch zu weit, und wenn man sie fragte, ob etwa sie nur um der Sache willen ohne Frühstück die Nachtwache übernehmen wollten, verzogen sie sich, aber bei ihren Verdächtigungen blieben sie dennoch.

Dieses allerdings gehörte schon zu den vom Hungern überhaupt nicht zu trennenden Verdächtigungen. Niemand war ja imstande, alle die Tage und Nächte beim Hungerkünstler ununterbrochen als Wächter zu verbringen, niemand also konnte aus eigener Anschauung wissen, ob wirklich ununterbrochen, fehlerlos gehungert worden war; nur der Hungerkünstler selbst konnte das wissen, nur er also gleichzeitig der von seinem Hungern vollkommen befriedigte Zuschauer sein. Er war aber wieder aus einem andern Grunde niemals befriedigt; vielleicht war er gar nicht vom Hungern so sehr abgemagert, daß manche zu ihrem Bedauern den Vorführungen fernbleiben mußten, weil sie seinen Anblick nicht ertrugen, sondern er war nur so abgemagert aus Unzufriedenheit mit sich selbst. Er allein nämlich wußte, auch kein Eingeweihter sonst wußte das, wie leicht das Hungern war. Es war die leichteste Sache von der Welt. Er verschwieg es auch nicht, aber man glaubte ihm nicht, hielt ihn günstigenfalls für bescheiden, meist aber für reklamesüchtig oder gar für einen Schwindler, dem das Hungern allerdings leicht war, weil er es sich leicht zu machen verstand, und der auch noch die Stirn hatte, es halb zu gestehn. Das alles mußte er hinnehmen, hatte sich auch im Laufe der Jahre daran gewöhnt, aber innerlich nagte diese Unbefriedigtheit immer an ihm, und noch niemals, nach keiner Hungerperiode – dieses Zeugnis mußte man ihm ausstellen – hatte er freiwillig den Käfig verlassen. Als Höchstzeit für das Hungern hatte der Impresario vierzig Tage festgesetzt, darüber hinaus ließ er niemals hungern, auch in den Weltstädten nicht, und zwar aus gutem Grund. Vierzig Tage etwa konnte man erfahrungsgemäß durch allmählich sich steigernde Reklame das Interesse einer Stadt immer mehr aufstacheln, dann aber versagte das Publikum, eine wesentliche Abnahme des Zuspruchs war festzustellen; es bestanden natürlich in dieser Hinsicht kleine Unterschiede zwischen den Städten und Ländern, als Regel aber galt, daß vierzig Tage die Höchstzeit war. Dann also am vierzigsten Tage wurde die Tür des mit Blumen umkränzten Käfigs geöffnet, eine begeisterte Zuschauerschaft erfüllte das Amphitheater, eine Militärkapelle spielte, zwei Ärzte betraten den Käfig, um die nötigen Messungen am Hungerkünstler vorzunehmen, durch ein Megaphon wurden die Resultate dem Saale verkündet, und schließlich kamen zwei junge Damen, glücklich darüber, daß gerade sie ausgelost worden waren, und wollten den Hungerkünstler aus dem Käfig ein paar Stufen hinabführen, wo auf einem kleinen Tischchen eine sorgfältig ausgewählte Krankenmahlzeit serviert war. Und in diesem Augenblick wehrte sich der Hungerkünstler immer. Zwar legte er noch freiwillig seine Knochenarme in die hilfsbereit ausgestreckten Hände der zu ihm hinabgebeugten Damen, aber aufstehen wollte er nicht. Warum gerade jetzt nach vierzig Tagen aufhören? Er hätte es noch lange, unbeschränkt lange ausgehalten; warum gerade jetzt aufhören, wo er im besten, ja noch nicht einmal im besten Hungern war? Warum wollte man ihn des Ruhmes berauben, weiter zu hungern, nicht nur der größte Hungerkünstler aller Zeiten zu werden, der er ja wahrscheinlich schon war, aber auch noch sich selbst zu übertreffen bis ins Unbegreifliche, denn für seine Fähigkeit zu hungern fühlte er keine Grenzen. Warum hatte diese Menge, die ihn so sehr zu bewundern vorgab, so wenig Geduld mit ihm; wenn er es aushielt, noch weiter zu hungern, warum wollte sie es nicht aushalten? Auch war er müde, saß gut im Stroh und sollte sich nun hoch und lang aufrichten und zu dem Essen gehn, das ihm schon allein in der Vorstellung Übelkeiten verursachte, deren Äußerung er nur mit Rücksicht auf die Damen mühselig unterdrückte. Und er blickte empor in die Augen der scheinbar so freundlichen, in Wirklichkeit so grausamen Damen und schüttelte den auf dem schwachen Halse überschweren Kopf. Aber dann geschah, was immer geschah. Der Impresario kam, hob stumm – die Musik machte das Reden unmöglich – die Arme über dem Hungerkünstler, so, als lade er den Himmel ein, sich sein Werk hier auf dem Stroh einmal anzusehn, diesen bedauernswerten Märtyrer, welcher der Hungerkünstler allerdings war, nur in ganz anderem Sinn; faßte den Hungerkünstler um die dünne Taille, wobei er durch übertriebene Vorsicht glaubhaft machen wollte, mit einem wie gebrechlichen Ding er es hier zu tun habe; und übergab ihn – nicht ohne ihn im geheimen ein wenig zu schütteln, so daß der Hungerkünstler mit den Beinen und dem Oberkörper unbeherrscht hin und her schwankte – den inzwischen totenbleich gewordenen Damen. Nun duldete der Hungerkünstler alles; der Kopf lag auf der Brust, es war, als sei er hingerollt und halte sich dort unerklärlich; der Leib war ausgehöhlt; die Beine drückten sich im Selbsterhaltungstrieb fest in den Knien aneinander, scharrten aber doch den Boden, so, als sei es nicht der wirkliche, den wirklichen suchten sie erst; und die ganze, allerdings sehr kleine Last des Körpers lag auf einer der Damen, welche hilfesuchend, mit fliegendem Atem – so hatte sie sich dieses Ehrenamt nicht vorgestellt – zuerst den Hals möglichst streckte, um wenigstens das Gesicht vor der Berührung mit dem Hungerkünstler zu bewahren, dann aber, da ihr dies nicht gelang und ihre glücklichere Gefährtin ihr nicht zu Hilfe kam, sondern sich damit begnügte, zitternd die Hand des Hungerkünstlers, dieses kleine Knochenbündel, vor sich herzutragen, unter dem entzückten Gelächter des Saales in Weinen ausbrach und von einem längst bereitgestellten Diener abgelöst werden mußte. Dann kam das Essen, von dem der Impresario dem Hungerkünstler während eines ohnmachtähnlichen Halbschlafes ein wenig einflößte, unter lustigem Plaudern, das die Aufmerksamkeit vom Zustand des Hungerkünstlers ablenken sollte; dann wurde noch ein Trinkspruch auf das Publikum ausgebracht, welcher dem Impresario angeblich vom Hungerkünstler zugeflüstert worden war; das Orchester bekräftigte alles durch einen großen Tusch, man ging auseinander, und niemand hatte das Recht, mit dem Gesehenen unzufrieden zu sein, niemand, nur der Hungerkünstler, immer nur er.

So lebte er mit regelmäßigen kleinen Ruhepausen viele Jahre, in scheinbarem Glanz, von der Welt geehrt, bei alledem aber meist in trüber Laune, die immer noch trüber wurde dadurch, daß niemand sie ernst zu nehmen verstand. Womit sollte man ihn auch trösten? Was blieb ihm zu wünschen übrig? Und wenn sich einmal ein Gutmütiger fand, der ihn bedauerte und ihm erklären wollte, daß seine Traurigkeit wahrscheinlich von dem Hungern käme, konnte es, besonders bei vorgeschrittener Hungerzeit, geschehn, daß der Hungerkünstler mit einem Wutausbruch antwortete und zum Schrecken aller wie ein Tier an dem Gitter zu rütteln begann. Doch hatte für solche Zustände der Impresario ein Strafmittel, das er gern anwandte. Er entschuldigte den Hungerkünstler vor versammeltem Publikum, gab zu, daß nur die durch das Hungern hervorgerufene, für satte Menschen nicht ohne weiteres begreifliche Reizbarkeit das Benehmen des Hungerkünstlers verzeihlich machen könne; kam dann im Zusammenhang damit auch auf die ebenso zu erklärende Behauptung des Hungerkünstlers zu sprechen, er könnte noch viel länger hungern, als er hungere; lobte das hohe Streben, den guten Willen, die große Selbstverleugnung, die gewiß auch in dieser Behauptung enthalten seien; suchte dann aber die Behauptung einfach genug durch Vorzeigen von Photographien, die gleichzeitig verkauft wurden, zu widerlegen, denn auf den Bildern sah man den Hungerkünstler an einem vierzigsten Hungertag, im Bett, fast verlöscht vor Entkräftung. Diese dem Hungerkünstler zwar wohlbekannte, immer aber von neuem ihn entnervende Verdrehung der Wahrheit war ihm zu viel. Was die Folge der vorzeitigen Beendigung des Hungerns war, stellte man hier als die Ursache dar! Gegen diesen Unverstand, gegen diese Welt des Unverstandes zu kämpfen, war unmöglich. Noch hatte er immer wieder in gutem Glauben begierig am Gitter dem Impresario zugehört, beim Erscheinen der Photographien aber ließ er das Gitter jedesmal los, sank mit Seufzen ins Stroh zurück, und das beruhigte Publikum konnte wieder herankommen und ihn besichtigen.

Wenn die Zeugen solcher Szenen ein paar Jahre später daran zurückdachten, wurden sie sich oft selbst unverständlich. Denn inzwischen war jener erwähnte Umschwung eingetreten; fast plötzlich war das geschehen; es mochte tiefere Gründe haben, aber wem lag daran, sie aufzufinden; jedenfalls sah sich eines Tages der verwöhnte Hungerkünstler von der vergnügungssüchtigen Menge verlassen, die lieber zu anderen Schaustellungen strömte. Noch einmal jagte der Impresario mit ihm durch halb Europa, um zu sehn, ob sich nicht noch hie und da das alte Interesse wiederfände; alles vergeblich; wie in einem geheimen Einverständnis hatte sich überall geradezu eine Abneigung gegen das Schauhungern ausgebildet. Natürlich hatte das in Wirklichkeit nicht plötzlich so kommen können, und man erinnerte sich jetzt nachträglich an manche zu ihrer Zeit im Rausch der Erfolge nicht genügend beachtete, nicht genügend unterdrückte Vorboten, aber jetzt etwas dagegen zu unternehmen, war zu spät. Zwar war es sicher, daß einmal auch für das Hungern wieder die Zeit kommen werde, aber für die Lebenden war das kein Trost. Was sollte nun der Hungerkünstler tun? Der, welchen Tausende umjubelt hatten, konnte sich nicht in Schaubuden auf kleinen Jahrmärkten zeigen, und um einen andern Beruf zu ergreifen, war der Hungerkünstler nicht nur zu alt, sondern vor allem dem Hungern allzu fanatisch ergeben. So verabschiedete er denn den Impresario, den Genossen einer Laufbahn ohnegleichen, und ließ sich von einem großen Zirkus engagieren; um seine Empfindlichkeit zu schonen, sah er die Vertragsbedingungen gar nicht an.

Ein großer Zirkus mit seiner Unzahl von einander immer wieder ausgleichenden und ergänzenden Menschen und Tieren und Apparaten kann jeden und zu jeder Zeit gebrauchen, auch einen Hungerkünstler, bei entsprechend bescheidenen Ansprüchen natürlich, und außerdem war es ja in diesem besonderen Fall nicht nur der Hungerkünstler selbst, der engagiert wurde, sondern auch sein alter berühmter Name, ja man konnte bei der Eigenart dieser im zunehmenden Alter nicht abnehmenden Kunst nicht einmal sagen, daß ein ausgedienter, nicht mehr auf der Höhe seines Könnens stehender Künstler sich in einen ruhigen Zirkusposten flüchten wolle, im Gegenteil, der Hungerkünstler versicherte, daß er, was durchaus glaubwürdig war, ebensogut hungere wie früher, ja er behauptete sogar, er werde, wenn man ihm seinen Willen lasse, und dies versprach man ihm ohne weiteres, eigentlich erst jetzt die Welt in berechtigtes Erstaunen setzen, eine Behauptung allerdings, die mit Rücksicht auf die Zeitstimmung, welche der Hungerkünstler im Eifer leicht vergaß, bei den Fachleuten nur ein Lächeln hervorrief.

Im Grunde aber verlor auch der Hungerkünstler den Blick für die wirklichen Verhältnisse nicht und nahm es als selbstverständlich hin, daß man ihn mit seinem Käfig nicht etwa als Glanznummer mitten in die Manege stellte, sondern draußen an einem im übrigen recht gut zugänglichen Ort in der Nähe der Stallungen unterbrachte. Große, bunt gemalte Aufschriften umrahmten den Käfig und verkündeten, was dort zu sehen war. Wenn das Publikum in den Pausen der Vorstellung zu den Ställen drängte, um die Tiere zu besichtigen, war es fast unvermeidlich, daß es beim Hungerkünstler vorüberkam und ein wenig dort haltmachte, man wäre vielleicht länger bei ihm geblieben, wenn nicht in dem schmalen Gang die Nachdrängenden, welche diesen Aufenthalt auf dem Weg zu den ersehnten Ställen nicht verstanden, eine längere ruhige Betrachtung unmöglich gemacht hätten. Dieses war auch der Grund, warum der Hungerkünstler vor diesen Besuchszeiten, die er als seinen Lebenszweck natürlich herbeiwünschte, doch auch wieder zitterte. In der ersten Zeit hatte er die Vorstellungspausen kaum erwarten können; entzückt hatte er der sich heranwälzenden Menge entgegengesehn, bis er sich nur zu bald – auch die hartnäckigste, fast bewußte Selbsttäuschung hielt den Erfahrungen nicht stand – davon überzeugte, daß es zumeist der Absicht nach, immer wieder, ausnahmslos, lauter Stallbesucher waren. Und dieser Anblick von der Ferne blieb noch immer der schönste. Denn wenn sie bis zu ihm herangekommen waren, umtobte ihn sofort Geschrei und Schimpfen der ununterbrochen neu sich bildenden Parteien, jener, welche – sie wurde dem Hungerkünstler bald die peinlichere – ihn bequem ansehen wollte, nicht etwa aus Verständnis, sondern aus Laune und Trotz, und jener zweiten, die zunächst nur nach den Ställen verlangte. War der große Haufe vorüber, dann kamen die Nachzügler, und diese allerdings, denen es nicht mehr verwehrt war, stehenzubleiben, solange sie nur Lust hatten, eilten mit langen Schritten, fast ohne Seitenblick, vorüber, um rechtzeitig zu den Tieren zu kommen. Und es war kein allzu häufiger Glücksfall, daß ein Familienvater mit seinen Kindern kam, mit dem Finger auf den Hungerkünstler zeigte, ausführlich erklärte, um was es sich hier handelte, von früheren Jahren erzählte, wo er bei ähnlichen, aber unvergleichlich großartigeren Vorführungen gewesen war, und dann die Kinder, wegen ihrer ungenügenden Vorbereitung von Schule und Leben her, zwar immer noch verständnislos blieben – was war ihnen Hungern? -, aber doch in dem Glanz ihrer forschenden Augen etwas von neuen, kommenden, gnädigeren Zeiten verrieten. Vielleicht, so sagte sich der Hungerkünstler dann manchmal, würde alles doch ein wenig besser werden, wenn sein Standort nicht gar so nahe bei den Ställen wäre. Den Leuten wurde dadurch die Wahl zu leicht gemacht, nicht zu reden davon, daß ihn die Ausdünstungen der Ställe, die Unruhe der Tiere in der Nacht, das Vorübertragen der rohen Fleischstücke für die Raubtiere, die Schreie bei der Fütterung sehr verletzten und dauernd bedrückten. Aber bei der Direktion vorstellig zu werden, wagte er nicht; immerhin verdankte er ja den Tieren die Menge der Besucher, unter denen sich hie und da auch ein für ihn Bestimmter finden konnte, und wer wußte, wohin man ihn verstecken würde, wenn er an seine Existenz erinnern wollte und damit auch daran, daß er, genau genommen, nur ein Hindernis auf dem Wege zu den Ställen war.

Ein kleines Hindernis allerdings, ein immer kleiner werdendes Hindernis. Man gewöhnte sich an die Sonderbarkeit, in den heutigen Zeiten Aufmerksamkeit für einen Hungerkünstler beanspruchen zu wollen, und mit dieser Gewöhnung war das Urteil über ihn gesprochen. Er mochte so gut hungern, als er nur konnte, und er tat es, aber nichts konnte ihn mehr retten, man ging an ihm vorüber. Versuche, jemandem die Hungerkunst zu erklären! Wer es nicht fühlt, dem kann man es nicht begreiflich machen. Die schönen Aufschriften wurden schmutzig und unleserlich, man riß sie herunter, niemandem fiel es ein, sie zu ersetzen; das Täfelchen mit der Ziffer der abgeleisteten Hungertage, das in der ersten Zeit sorgfältig täglich erneut worden war, blieb schon längst immer das gleiche, denn nach den ersten Wochen war das Personal selbst dieser kleinen Arbeit überdrüssig geworden; und so hungerte zwar der Hungerkünstler weiter, wie er es früher einmal erträumt hatte, und es gelang ihm ohne Mühe ganz so, wie er es damals vorausgesagt hatte, aber niemand zählte die Tage, niemand, nicht einmal der Hungerkünstler selbst wußte, wie groß die Leistung schon war, und sein Herz wurde schwer. Und wenn einmal in der Zeit ein Müßiggänger stehenblieb, sich über die alte Ziffer lustig machte und von Schwindel sprach, so war das in diesem Sinn die dümmste Lüge, welche Gleichgültigkeit und eingeborene Bösartigkeit erfinden konnte, denn nicht der Hungerkünstler betrog, er arbeitete ehrlich, aber die Welt betrog ihn um seinen Lohn.

Doch vergingen wieder viele Tage, und auch das nahm ein Ende. Einmal fiel einem Aufseher der Käfig auf, und er fragte die Diener, warum man hier diesen gut brauchbaren Käfig mit dem verfaulten Stroh drinnen unbenutzt stehenlasse; niemand wußte es, bis sich einer mit Hilfe der Ziffertafel an den Hungerkünstler erinnerte. Man rührte mit Stangen das Stroh auf und fand den Hungerkünstler darin. »Du hungerst noch immer?« fragte der Aufseher, »wann wirst du denn endlich aufhören?« »Verzeiht mir alle«, flüsterte der Hungerkünstler; nur der Aufseher, der das Ohr ans Gitter hielt, verstand ihn. »Gewiß«, sagte der Aufseher und legte den Finger an die Stirn, um damit den Zustand des Hungerkünstlers dem Personal anzudeuten, »wir verzeihen dir.« »Immerfort wollte ich, daß ihr mein Hungern bewundert«, sagte der Hungerkünstler. »Wir bewundern es auch«, sagte der Aufseher entgegenkommend. »Ihr solltet es aber nicht bewundern«, sagte der Hungerkünstler. »Nun, dann bewundern wir es also nicht«, sagte der Aufseher, »warum sollen wir es denn nicht bewundern?« »Weil ich hungern muß, ich kann nicht anders«, sagte der Hungerkünstler. »Da sieh mal einer«, sagte der Aufseher, »warum kannst du denn nicht anders?« »Weil ich«, sagte der Hungerkünstler, hob das Köpfchen ein wenig und sprach mit wie zum Kuß gespitzten Lippen gerade in das Ohr des Aufsehers hinein, damit nichts verlorenginge, »weil ich nicht die Speise finden konnte, die mir schmeckt. Hätte ich sie gefunden, glaube mir, ich hätte kein Aufsehen gemacht und mich vollgegessen wie du und alle.« Das waren die letzten Worte, aber noch in seinen gebrochenen Augen war die feste, wenn auch nicht mehr stolze Überzeugung, daß er weiterhungere.

»Nun macht aber Ordnung«, sagte der Aufseher, und man begrub den Hungerkünstler samt dem Stroh. In den Käfig aber gab man einen jungen Panther. Es war eine selbst dem stumpfsten Sinn fühlbare Erholung, in dem so lange öden Käfig dieses wilde Tier sich herumwerfen zu sehn. Ihm fehlte nichts. Die Nahrung, die ihm schmeckte, brachten ihm ohne langes Nachdenken die Wächter; nicht einmal die Freiheit schien er zu vermissen; dieser edle, mit allem Nötigen bis knapp zum Zerreißen ausgestattete Körper schien auch die Freiheit mit sich herumzutragen; irgendwo im Gebiß schien sie zu stecken; und die Freude am Leben kam mit derart starker Glut aus seinem Rachen, daß es für die Zuschauer nicht leicht war, ihr standzuhalten. Aber sie überwanden sich, umdrängten den Käfig und wollten sich gar nicht fortrühren.

Franz Kafka

(1883-1924)

Ein Hungerkünstler

fleursdumal.nl magazine

More in: Franz Kafka, Kafka, Franz, Kafka, Franz

I Would in That Sweet Bosom Be

I would in that sweet bosom be

(O sweet it is and fair it is!)

Where no rude wind might visit me.

Because of sad austerities

I would in that sweet bosom be.

I would be ever in that heart

(O soft I knock and soft entreat her!)

Where only peace might be my part.

Austerities were all the sweeter

So I were ever in that heart.

James Joyce

(1882-1941)

I Would in That Sweet Bosom Be

fleursdumal.nl magazine

More in: Archive I-J, Archive I-J, Joyce, James, Joyce, James

To Mary

If I had thought thou couldst have died,

I might not weep for thee;

But I forgot, when by thy side,

That thou couldst mortal be:

It never through my mind had past

The time would e’er be o’er,

And I on thee should look my last,

And thou shouldst smile no more!

And still upon that face I look,

And think ’twill smile again;

And still the thought I will not brook,

That I must look in vain.

But when I speak–thou dost not say

What thou ne’er left’st unsaid;

And now I feel, as well I may,

Sweet Mary, thou art dead!

If thou wouldst stay, e’en as thou art,

All cold and all serene–

I still might press thy silent heart,

And where thy smiles have been.

While e’en thy chill, bleak corse I have,

Thou seemest still mine own;

But there–I lay thee in thy grave,

And I am now alone!

I do not think, where’er thou art,

Thou hast forgotten me;

And I, perhaps, may soothe this heart

In thinking too of thee:

Yet there was round thee such a dawn

Of light ne’er seen before,

As fancy never could have drawn,

And never can restore!

Charles Wolfe

(1791-1823)

To Mary

fleursdumal.nl magazine

More in: Archive W-X, Archive W-X, CLASSIC POETRY

Mediocrity in Love Rejected

Give me more love, or more disdain;

The torrid or the frozen zone

Bring equal ease unto my pain;

The temperate affords me none;

Either extreme, of love or hate,

Is sweeter than a calm estate.

Give me a storm; if it be love,

Like Danae in that golden shower,

I swim in pleasure; if it prove

Disdain, that torrent will devour

My vulture hopes; and he’s possessed

Of heaven that’s but from hell released.

Then crown my joys, or cure my pain;

Give me more love, or more disdain.

Thomas Carew

(1594? – 1640)

Mediocrity in Love Rejected

fleursdumal.nl magazine

More in: Archive C-D, Archive C-D, CLASSIC POETRY

La Jolie Rousse

Me voici devant tous un homme plein de sens

Connaissant la vie et de la mort ce qu’un vivant peut

connaître

Ayant éprouvé les douleurs et les joies de l’amour

Ayant su quelquefois imposer ses idées

Connaissant plusieurs langages

Ayant pas mal voyagé

Ayant vu la guerre dans l’Artillerie et l’Infanterie

Blessé à la tête trépané sous le chloroforme

Ayant perdu ses meilleurs amis dans l’effroyable lutte

Je sais d’ancien et de nouveau autant qu’un homme seul

pourrait des deux savoir

Et sans m’inquiéter aujourd’hui de cette querre

Entre nous et pour nous mes amis

Je juge cette longue querelle de la tradition et de l’invention

De l’Ordre et de l’Aventure

Vous dont la bouche est faite à l’image de celle de Dieu

Bouche qui est l’ordre même

Soyez indulgents quand vous nous comparez

A ceux qui furent la perfection de l’ordre

Nous qui quêtons partout l’aventure

Nous ne sommes pas vos ennemis

Nous voulons vous donner de vastes et étranges domaines

Où le mystère en fleurs s’offre à qui veut le cueillir

Il y a là des feux nouveaux des couleurs jamais vues

Mille phantasmes impondérables

Auxquels il faut donner de la réalité

Nous voulons explorer la bonté contrée énorme où tout se tait

Il y a aussi le temps qu’on peut chasser ou faire revenir

Pitié pour nous qui combattons toujours aux frontières

De l’illimité et de l’avenir

Pitié pour nos erreurs pitié pour nos péchés

Voici que vient l’été la saison violente

Et ma jeunesse est morte ainsi que le printemps

O Soleil c’est le temps de la Raison ardente

Et j’attends

Pour la suivre toujours la forme noble et douce

Qu’elle prend afin que je l’aime seulement

Elle vient et m’attire ainsi qu’un fer l’aimant

Elle a l’aspect charmant

D’une adorable rousse

Ses cheveux sont d’or on dirait

Un bel éclair qui durerait

Ou ces flammes qui se pavanent

Dans les rose-thé qui se fanent

Mais riez riez de moi

Hommes de partout surtout gens d’ici

Car il y a tant de choses que je n’ose vous dire

Tant de choses que vous ne me laisseriez pas dire

Ayez pitié de moi.

Guillaume Apollinaire

(1880 – 1918)

La Jolie Rousse

fleursdumal.nl magazine

More in: *Concrete + Visual Poetry A-E, Apollinaire, Guillaume, Archive A-B, Guillaume Apollinaire

Komm

O komm.

Du amethystenes Gewölbe großer Nacht.

O komm.

Du goldgestickte Decke über süßen Broten.

O komm.

Sternsamen, aus dem himmlischen Getreide rieselnd sacht.

O komm.

Du kupferdunkle Schlange, die mit Lebensgeifer spritzt die Toten.

O komm.

Du überm Alltag schwebende, verzückte Melodie,

O komm.

Ich möchte einmal dich mit Lippen fassen, eh ich sterbe.

O komm.

Du meine braune Rose. Solche gab es nie.

O komm.

Du samtner Taumund voll unsäglich süßer Herbe.

O komm.

Grau riesenhafter Turm, der in die Öden floh.

O komm.

Ich duck mit Schleierkäuzen mich am Fenster ohne Scheibe.

O komm.

Du steinernes Gesetz, das bröckelnd stürzte irgendwo.

O komm.

Ich richte die geborstne Tafel auf an finstrer Eibe.

O komm.

Du Zauberspange, die der unverstandne Spruch durchflicht.

O komm.

Mein Haupt in Ruhe, meine Stirn in Schlaf zu schließen.

O komm.

Du blauer Brunnen, der aus jeder Blume eine schöne Iris bricht.

O komm.

Du Regenbogenweinen, grasgesäumtes Fließen.

O komm.

Mein Kind. O komm, o komm, du Kind.

O komm.

Mein hohler Paukenschlag kann mich nicht mehr betäuben.

O komm.

Und willst du nicht, so nimm mich in den Wind.

O komm.

Und laß mich überm Meere, Ockersand, verstäuben.

Gertrud Kolmar

(1894-1943)

gedicht: Komm

fleursdumal.nl magazine

More in: Archive K-L, Archive K-L, Kolmar, Gertrud

The final collection of the seminal musician and poet, which he was determined to complete before his death

Just weeks before his death in late 2016, Leonard Cohen told The New Yorker that he was ready for the end to come. He just wanted enough time to put his last book in order. Fortunately, that time was granted. The Flame is Cohen’s eloquent farewell, a valedictory collection of lyrics, poems, notebook sketches, and self-portraits that maps his singular creative journey. As noted in the Rock and Roll Hall of Fame’s citation, “For six decades, Leonard Cohen revealed his soul to the world through poetry and song―his deep and timeless humanity touching our very core.”

Just weeks before his death in late 2016, Leonard Cohen told The New Yorker that he was ready for the end to come. He just wanted enough time to put his last book in order. Fortunately, that time was granted. The Flame is Cohen’s eloquent farewell, a valedictory collection of lyrics, poems, notebook sketches, and self-portraits that maps his singular creative journey. As noted in the Rock and Roll Hall of Fame’s citation, “For six decades, Leonard Cohen revealed his soul to the world through poetry and song―his deep and timeless humanity touching our very core.”

In addition to new poems about war, desire, regrets, lamb chops, and hummingbirds, and lyrics from his last three albums, including the chart-topping “You Want It Darker,” The Flame includes carefully selected excerpts from Cohen’s voluminous notebooks, which he kept faithfully over the years. Readers will find in these pages the subjects that have always preoccupied Cohen: the dimensions of love, the secret code of existence, and the hope for transcendence in a broken world.

In the words of Cohen’s longtime manager and friend, Robert Kory, The Flame “reveals to all the intensity of his inner fire” to the end.

Leonard Cohen was a hugely influential Canadian poet, songwriter, and cultural icon who died on the eve of the 2016 presidential election. His “Hallelujah” is widely considered the redemptive song of the resistance. Cohen’s many canonical songs (“Suzanne,” “So Long, Marianne,” “Famous Blue Raincoat,” “Dance Me to the End of Love,” and others) have earned him a place in the small pantheon that includes Bob Dylan and Patti Smith. Cohen’s many honors include a Grammy Lifetime Achievement Award, a Prince of Asturias Award for Literature, and election to the Rock and Roll Hall of Fame.

Leonard Cohen (Author)

The Flame: Poems and Notebooks

Publish. date: October 2, 2018!

Hardcover – $28.00

304 pages

Publisher: Farrar, Straus and Giroux

Language: English

ISBN-10: 0374156069

ISBN-13: 978-0374156060

new books

fleursdumal.nl magazine

More in: - Book Lovers, - Book Stories, Archive C-D, Archive C-D, Art & Literature News, Bob Dylan, Leonard Cohen, Patti Smith

Faith

And is the great cause lost beyond recall?

Have all the hopes of ages come to naught?

Is life no more with noble meaning fraught?

Is life but death, and love its funeral pall?

Maybe. And still on bended knees I fall,

Filled with a faith no preacher ever taught.

O God — MY God — by no false prophet wrought —

I believe still, in despite of it all!

Let go the myths and creeds of groping men.

This clay knows naught — the Potter understands.

I own that Power divine beyond my ken,

And still can leave me in His shaping hands.

But, O my God, that madest me to feel,

Forgive the anguish of the turning wheel!

Ada Cambridge (Cross)

(1844 – 1926)

Faith

fleursdumal.nl magazine

More in: Archive C-D, Archive C-D, CLASSIC POETRY

Alone

The noon’s greygolden meshes make

All night a veil,

The shorelamps in the sleeping lake

Laburnum tendrils trail.

The sly reeds whisper to the night

A name– her name-

And all my soul is a delight,

A swoon of shame.

James Joyce

(1882-1941)

Alone

fleursdumal.nl magazine

More in: Archive I-J, Archive I-J, Joyce, James, Joyce, James

Helas

To drift with every passion till my soul

Is a stringed lute on which all winds can play,

Is it for this that I have given away

Mine ancient wisdom, and austere control?

Methinks my life is a twice-written scroll

Scrawled over on some boyish holiday

With idle songs for pipe and virelay,

Which do but mar the secret of the whole.

Surely there was a time I might have trod

The sunlit heights, and from life’s dissonance

Struck one clear chord to reach the ears of God.

Is that time dead? lo! with a little rod

I did but touch the honey of romance

And must I lose a soul’s inheritance?

Oscar Wilde

(1854 – 1900)

Helas

fleursdumal.nl magazine

More in: Archive W-X, Wilde, Oscar, Wilde, Oscar

De Provincie West-Vlaanderen herdenkt van 2014 tot en met 2018 op culturele wijze 100 jaar Groote Oorlog. Deze eigentijdse, toekomstgerichte en multidisciplinaire herdenking kreeg de naam ‘GoneWest’.

GoneWest verbindt talloze levensverhalen met gedegen historisch besef en ontsluit deze kleine en grote verhalen via muziek-, dans-, theaterevenementen, literatuur en beeldende kunst.

“…because his brother had gone west, raved at the bleeding war; his rampant grief moaned, shouted, sobbed, and choked, while he was kneeling half-naked on the floor. In my belief such men have lost all patriotic feeling.” Siegfried Sassoon

‘To go west’, een Engelse uitdrukking, die zoveel betekent als sterven, kreeg tijdens de Eerste Wereldoorlog een bijkomende betekenis mee. Het ten westen gaan van de doden, met de ondergaande zon mee, werd aan het geallieerde front meer dan zomaar een metafoor. Britten, Fransen en Belgen bezetten dan ook het westelijke deel van dat Westelijke Front, dat van het noorden naar het zuiden West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk doorsneed. Hun gesneuvelden en gekwetsten brachten ze daarmee letterlijk naar het westen toe.

‘To go west’, een Engelse uitdrukking, die zoveel betekent als sterven, kreeg tijdens de Eerste Wereldoorlog een bijkomende betekenis mee. Het ten westen gaan van de doden, met de ondergaande zon mee, werd aan het geallieerde front meer dan zomaar een metafoor. Britten, Fransen en Belgen bezetten dan ook het westelijke deel van dat Westelijke Front, dat van het noorden naar het zuiden West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk doorsneed. Hun gesneuvelden en gekwetsten brachten ze daarmee letterlijk naar het westen toe.

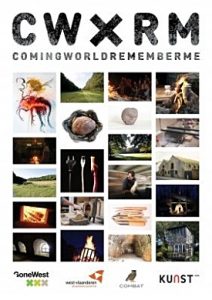

Expo 600.000 beeldjes – 600.000 namen

Ervaar vanaf april 2018 de indrukwekkende land-artinstallatie ComingWorldRememberMe in het provinciedomein De Palingbeek in Ieper.

Deze installatie strekt zich uit over het niemandsland en The Bluff, een van de zwaarst bevochten plekken van de Eerste Wereldoorlog. De 600.000 beeldjes krijgen een plaats tussen drie grote kunstwerken van kunstenaar Koen Vanmechelen.

Tienduizenden mensen uit Vlaanderen en de rest van de wereld hielpen ComingWordRememberMe tot stand komen: samen maakten ze 600.000 beeldjes. Bij elk beeldje hoort een dog tag, het universele identificatiesysteem voor frontsoldaten. De dog tags combineren telkens de naam van een WOI-slachtoffer met de naam van een maker van een beeldje. Elke dog tag verbindt zo letterlijk het verleden met het heden.

Een doorzichtig werk van kunstenaar Koen Vanmechelen biedt plaats aan de 600.000 dog tags. De namen van de oorlogsslachtoffers komen uit ‘De Namenlijst’. Het In Flanders Fields Museum in Ieper stelde deze digitale lijst met alle slachtoffers van WOI in België samen.

Het doorzichtige kunstwerk met de 600.000 dog tags krijgt een plaats in het paviljoen aan de start van het wandelparcours rond de land-artinstallatie. Het verenigt er letterlijk de verschillende nationaliteiten en generaties in de herdenking. Het engagement van al de betrokken mensen maakt van de land-art-installatie een grens- en generatie-overschrijdend symbool van vrede.

Tot eind mei 2018 kunt u bij uw bezoek aan het paviljoen een wandeling starten. Langs een deel van het wandeltraject hoort u op verschillende rustpunten oorlogspoëzie. De wandeling eindigt op de uitkijkbrug met een bijzonder uitzicht over de indrukwekkende land-artinstallatie.

Door het karakter van de locatie kan de volledige land-artinstallatie maar tijdelijk in het provinciaal domein De Palingbeek blijven staan. De dog-tags met de namen van oorlogsslachtoffers en peters en meters krijgen wel een definitieve plaats op het Niemandsland.

De organisatoren streven ernaar om de beeldjes na afloop van de expo op een respectvolle manier te verwijderen. Eind 2018 krijgen eerst alle peters en meters de kans om een beeldje uit de installatie op te halen. Voor de resterende beeldjes zoeken de initiatiefnemers een museale bestemming op verschillende locaties, zowel in België als in het buitenland.

Expo 600.000 beeldjes – 600.000 namen

Tot eind mei 2018

Koen Vanmechelen

Het oeuvre van kunstenaar Koen Vanmechelen is een voortdurende zoektocht naar de universele waarheid van ons bestaan. Met projecten als ‘The Cosmopolitan Chicken Project’, ‘The Open University of Diversity’ en ‘The Accident’, exploreert Koen Vanmechelen de terreinen van diversiteit en identiteit. Hij wordt hiervoor naar inhoud en verbeelding sinds jaren internationaal gerespecteerd. Het werk van Vanmechelen is een ode aan het leven en is bestemd voor de nieuwe kosmopolitische mens. Hij koestert culturele verschillen. Is ruimdenkend. Zoekt naar begrip van het andere. Leeft van constructieve confrontatie. Verlegt grenzen. Is uit op symbiose. Probeert de beladen begrippen ‘identiteit’ en ‘diversiteit’ te herdefiniëren in een wereld die ooit grenzeloos was en het ooit weer zal worden.Een filosofie die perfect aansluit bij het verhaal dat ComingWorldRememberMe wil vertellen dus.

Meer informatie op website: http://www.koenvanmechelen.be & https://www.gonewest.be/

GONEWEST: Artistieke herdenking 100 jaar Groote Oorlog in West-Vlaanderen

fleursdumal.nl magazine

More in: *War Poetry Archive, Art & Literature News, FDM Art Gallery, Galerie des Morts, Historia Belgica, Land Art, WAR & PEACE

Pierre-Jean de Béranger

La bacchante

Cher amant, je cède à tes désirs ;

De champagne enivre Julie.

Inventons, s’il se peut, des plaisirs

Des amours épuisons la folie.

Verse-moi ce joyeux poison ;

Mais surtout bois à ta maîtresse :

Je rougirais de mon ivresse

Si tu conservais ta raison.

Vois déjà briller dans mes regards

Tout le feu dont mon sang bouillonne.

Sur ton lit, de mes cheveux épars,

Fleur à fleur vois tomber ma couronne.

Le cristal vient de se briser :

Dieu ! baise ma gorge brûlante,

Et taris l’écume enivrante

Dont tu le plais à l’arroser.

Verse encore ; mais pourquoi ces atours

Entre tes baisers et mes charmes ?

Romps ces nœuds, oui, romps-les pour toujours,

Ma pudeur ne connaît plus d’alarmes.

Presse en tes bras mes charmes nus.

Ah ! je sens redoubler mon être !

A l’ardeur qu’en moi tu fais naître,

Ton ardeur ne suffira plus.

Dans mes bras tombe enfin à ton tour ;

Mais, hélas ! tes baisers languissent.

Ne bois plus, et garde à mon amour

Ce nectar où tes feux s’amortissent.

De mes désirs mal apaisés,

Ingrat, si tu pouvais te plaindre,

J’aurai du moins pour les éteindre

Le vin où je les ai puisés.

Pierre-Jean de Béranger (1780-1857)

La bacchante

Toutes les chansons de Béranger (1843)

fleursdumal.nl magazine

More in: Archive A-B, Béranger, Pierre-Jean de

Thank you for reading Fleurs du Mal - magazine for art & literature