Fleurs du Mal Magazine

Or see the index

Arthur Cravan

Arthur Cravan

(1887-1918)

ANDRÉ GIDE

Comme je rêvais fébrilement, après une longue période de la pire des paresses, à devenir très riche (mon Dieu ! comme j’y rêvais souvent !) ; comme j’en étais au chapitre des éternels projets, et que je m’échauffais progressivement à la pensée d’atteindre malhonnêtement à la fortune, et d’une manière inattendue, par la poésie — j’ai toujours essayé de considérer l’art comme un moyen et non comme un but — je me dis gaiement : « Je devrais aller voir Gide, il est millionnaire. Non, quelle rigolade, je vais rouler ce vieux littérateur!»

Tout aussitôt, ne suffit-il pas de s’exciter ? je m’octroyais un don de réussite prodigieux ? J’écrivais un mot à Gide, me recommandant de ma parenté avec Oscar Wilde ; Gide me recevait. Je lui étais un étonnement avec ma taille, mes épaules, ma beauté, mes excentricités, mes mots. Gide raffolait de moi, je l’avais pour agréable. Déjà nous filions vers l’Algérie — il refaisait le voyage de Biskra et j’allais bien l’entraîner jusqu’aux Côtes des Somalis. J’avais vite une tête dorée, car j’ai toujours eu un peu honte d’être blanc. Et Gide payait les coupés de 1re classe, les nobles montures, les palaces, les amours. Je donnais enfin une substance à quelques-unes de mes milliers d’âmes. Gide payait, payait, payait toujours ; et j’ose espérer qu’il ne m’attaquera point en dommages et intérêts si je lui fait l’aveu que dans les dévergondages malsains de ma galopante imagination il avait vendu jusqu’à sa solide ferme de Normandie pour satisfaire à mes derniers caprices d’enfant moderne !

Ah ! je me revois encore tel que je me peignais alors, les jambes allongées sur les banquettes du rapide méditerranéen, débitant des inconcevabilités pour divertir mon Mécène.

On dira peut-être de moi que j’ai des mœurs d’Androgide. Le dira-t-on?

Au reste, j’ai si peu réussi dans mes petits projets d’exploitation que je vais me venger. J’ajouterais, afin de ne pas alarmer inconsidérément nos lecteurs de province, que je pris surtout en grippe M. Gide, le jour où, comme je le fais entendre plus haut, je me rendis compte que je ne tirerai jamais dix centimes de lui, et que, d’autre part, cette jaquette râpée se permit d’éreinter, pour des raisons d’excellence, le chérubin nu qui a nom Théophile Gautier.

J’allais donc voir M. Gide. Il me revient qu’à cette époque je n’avais pas d’habit, et je suis encore à le regretter, car il m’aurait été facile de l’éblouir. Comme j’arrivais près de sa villa, je me récitais les phrases sensationnelles que je devais placer au cours de la conversation. Un instant plus tard je sonnais. Une bonne vint m’ouvrir (M. Gide n’a pas de laquais). L’on me fit monter au premier et l’on me pria d’attendre dans une sorte de petite cellule qu’assurait un corridor tournant à angle droit. En passant je jetais un œil curieux dans différentes pièces, cherchant à prendre par avance quelques renseignements sur les chambres d’amis. Maintenant j’étais assis dans mon petit coin. Des vitraux, que je trouvais toc, laissaient tomber le jour sur un écritoire où s’ouvraient des feuillets fraîchement mouillés d’encre. Naturellement, je ne fis pas faute de commettre la petite indiscrétion que vous devinez. C’est ainsi que je peux vous apprendre que M. Gide châtie terriblement sa prose et qu’il ne doit guère livrer aux typographes que le quatrième jet.

La bonne vint me reprendre pour me conduire au rez-de-chaussée. Au moment d’entrer dans le salon, de turbulents roquets jetèrent quelques aboiements. Cela allait-il manquer de distinction ? Mais M. Gide allait venir. J’eus pourtant tout le loisir de regarder autour de moi. Des meubles modernes et peu heureux dans une pièce spacieuse ; pas de tableaux, des murs nus (une simple intention ou une intention un peu simple) et surtout une minutie très protestante dans l’ordre et la propreté. J’eus même, un instant, une sueur assez désagréable à la pensée que j’avais peut-être saligoté les tapis. J’aurais probablement poussé la curiosité un peu plus loin, ou j’aurais même cédé à l’exquise tentation de mettre quelque menu bibelot dans ma poche, si j’avais pu défendre de la sensation très nette que M. Gide se documentait par quelque petit trou secret de la tapisserie. Si je m’abusai, je prie M. Gide de bien vouloir accepter les excuses publiques et immédiates que je dois à sa dignité.

Enfin l’homme parut. (Ce qui me frappa le plus depuis cette minute, c’est qu’il ne m’offrit absolument rien, si ce n’est une chaise, alors que, sur les quatre heures de l’après-midi, une tasse de thé, si l’on prise l’économie, ou mieux encore quelque liqueur et le tabac d’Orient passent avec raison, dans la société européenne, pour donner cette disposition indispensable qui lui permet d’être parfois étourdissante.)

« Monsieur Gide, commençai-je, je me suis permis de venir à vous, et cependant je crois devoir vous déclarer tout de go que je préfère de beaucoup, par exemple, la boxe à la littérature.

— La littérature est pourtant le seul point sur lequel nous puissions nous rencontrer, me répondit assez sèchement mon interlocuteur.

Je pensais : ce grand vivant !

Nous parlâmes donc littérature, et comme il allait me poser cette question qui devait lui être particulièrement chère : « Qu’avez-vous lu de moi ? » J’articulais sans sourciller, en logeant le plus de fidélité possible dans mon regard : « J’ai peur de vous lire. » J’imagine que M. Gide dut singulièrement sourciller.

J’arrivais alors petit à petit à placer mes fameuses phrases, que tout à l’heure je me récitais encore, pensant que le romancier me saurait gré de pouvoir après l’oncle utiliser le neveu. Je jetais d’abord négligemment : « La Bible est le plus grand succès de librairie. » Un moment plus tard, comme il montrait assez de bonté pour s’intéresser à mes parents : « Ma mère et moi, dis-je assez drôlement, nous ne sommes pas nés pour nous comprendre. » La littérature revenant sur le tapis, j’en profitais pour dire du mal d’au moins deux cents auteurs vivants, des écrivains juifs, et de Charles-Henri Hirsch en particulier, et d’ajouter : « Heine est le Christ des écrivains juifs modernes. » Je jetais de temps à autre de discrets et malicieux coups d’œil à mon hôte, qui me récompensait de rires étouffés, mais qui, je dois bien le dire, restait très loin derrière moi, se contentant, semblait-il, d’enregistrer, parce qu’il n’avait probablement rien préparé.

À un moment donné, interrompant une conversation philosophique, m’étudiant à ressembler à un Bouddha qui aurait descellé une fois pour dix mille ans ses lèvres : « La grande Rigolade est dans l’Absolu », murmurai-je. Sur le point de me retirer, d’un ton très fatigué et très vieux, je priais : « Monsieur Gide, où en sommes-nous avec le temps ? » Apprenant qu’il était six heures moins un quart, je me levais, serrais affectueusement la main de l’artiste, et partais en emportant dans ma tête le portrait d’un de nos plus notoires contemporains, portrait que je vais resquisser ici, si mes chers lecteurs veulent bien m’accorder encore, un instant, leur bienveillante attention.

M. Gide n’a pas l’air d’un enfant d’amour, ni d’un éléphant, ni de plusieurs hommes : il a l’air d’un artiste ; et je lui ferai ce seul compliment, au reste désagréable, que sa petite pluralité provient de ce fait qu’il pourrait très aisément être pris pour un cabotin. Son ossature n’a rien de remarquable ; ses mains sont celles d’un fainéant, très blanches, ma foi ! Dans l’ensemble, c’est une toute petite nature. M. Gide doit peser dans les 55 kg et mesurer 1,65 m environ. Sa marche trahit un prosateur qui ne pourra jamais faire un vers. Avec ça, l’artiste montre un visage maladif, d’où se détachent, vers les tempes, de petites feuilles de peau plus grandes que des pellicules, inconvénient dont le peuple donne une explication, en disant vulgairement de quelqu’un : « il pèle».

Et pourtant l’artiste n’a point les nobles ravages du prodigue qui dilapide et sa fortune et sa santé. Non, cent fois non : l’artiste semble prouver au contraire qu’il se soigne méticuleusement, qu’il est hygiénique et qu’il s’éloigne d’un Verlaine qui portait sa syphilis comme une langueur, et je crois, à moins d’un démenti de sa part, ne pas trop m’aventurer en affirmant qu’il ne fréquente ni les filles ni les mauvais lieux ; et c’est bien encore à ces signes que nous sommes heureux de constater, comme nous aurions eu souvent l’occasion de le faire, qu’il est prudent.

Je ne vis M. Gide qu’une fois dans la rue : il sortait de chez moi : il n’avait que quelques pas à faire avant de tourner la rue, de disparaître à mes yeux; et je le vis s’arrêter devant un bouquiniste : et pourtant il y avait un magasin d’instruments chirurgicaux et une confiserie…

Depuis, M. Gide m’écrivit une fois*, et je ne le revis jamais.

J’ai montré l’homme, et maintenant j’eusse volontiers montré l’œuvre si, sur un seul point, je n’eusse pas eu besoin de me redire.

Arthur Cravan: André Gide

Revue Maintenant n°2 (juillet 1913)

fleursdumal.nl magazine

More in: Archive C-D, Cravan, Arthur, Dada

Arthur Cravan

Arthur Cravan

(1887-1918)

L’EXPOSITION DES INDÉPENDANTS PARIS 1914

Les peintres, — ils sont 2 ou 3 en France, — ont vraiment peu de représentations, et je me figure facilement leur état de mort, quand, durant de longs mois, ils ne paraissent plus en public. C’est une des raisons pourquoi je viens grossir le nombre des spectateurs qui se rendent au Salon des Indépendants ; bien que la meilleure soit encore le profond dégoût de la peinture que j’emporterai en sortant de l’exposition, et c’est un sentiment que le plus souvent on ne peut jamais assez développer. Mon Dieu, que les temps sont changés !

Aussi vrai que je suis rieur, je préfère le plus simplement du monde la photographie à l’art pictural et la lecture du Matin à celle de Racine. Pour vous, ceci demande une petite explication que je m’empresse de vous donner. Par exemple, il y a trois catégories de lecteurs de journaux : tout d’abord l’illettré, qui ne saurait prendre aucun goût à la lecture d’un chef-d’œuvre, puis l’homme supérieur, l’homme instruit, le monsieur distingué, sans imagination, qui lit à peine le journal parce qu’il a besoin de la fiction des autres, enfin l’homme ou la brute avec un tempérament qui sent son journal et qui se moque de la sensibilité des maîtres. Il y a de même trois sortes d’amoureux de photographies. Il faut absolument vous fourrez dans la tête que l’art est aux bourgeois et j’entends par bourgeois : un monsieur sans imagination. C’est entendu ; mais alors, me permettez-vous de demander pourquoi, méprisant la peinture, vous vous donnez la peine d’en faire la critique?

C’est bien simple : si j’écris c’est pour faire enrager mes confrères ; pour faire parler de moi et tenter de me faire un nom. Avec un nom on réussit avec les femmes et dans les affaires. Si j’avais la gloire de Paul Bourget je me montrerai tous les soirs en cache-sexe dans une revue de music-hall et je vous garantis que je ferai recette. Ma plume peut me donner encore l’avantage de passer pour un connaisseur, qui, aux yeux de la foule, est quelqu’un d’enviable, car il est à peu près certain qu’il n’y aura pas plus deux personnes intelligentes qui fréquenteront le Salon.

Avec des lecteurs aussi intellectuels que les miens, je suis obligé de m’expliquer une fois de plus et de dire que je ne trouve un être intelligent seulement lorsque son intelligence a un tempérament, étant donné qu’un homme vraiment intelligent ressemble à un million d’hommes vraiment intelligents. Pour moi donc un homme fin ou subtil n’est presque toujours qu’un idiot.

Le Salon, vu du dehors, me plaît, avec ses tentes, qui lui donnent un air de cirque monté par quelque Barnum ; mais quelles sales gueules d’artistes vont le remplir : y en aura, y en aura : des rapins aux longs cheveux, des littérateurs aux longs cheveux; des rapins aux cheveux courts, des littérateurs aux cheveux courts ; des rapins mal vêtus, des littérateurs mal vêtus ; des rapins bien habillés, des littérateurs bien habillé ; des rapins aux sales gueules, des littérateurs aux sales gueules ; des rapins aux chics gueules… il n’y en a pas… il n’y en a pas ; mais il y a des artistes, nom de Dieu ! Dans la rue on ne verra bientôt plus que des artistes et l’on aura toutes les peines du monde à y découvrir un homme. Ils sont partout : les cafés en sont pleins, de nouvelles académies de peintures ouvrent chaque jour. A ce propos je me suis toujours demandé comment un professeur de peinture, s’il n’enseigne pas la copie à un serrurier, ait pu, depuis que le monde existe, trouver un seul élève. On se moque des clients des chiromanciennes ou cartomanciennes et l’on n’a jamais d’ironie pour les naïfs qui fréquentent les académies de peinture. Peut-on apprendre à dessiner, peindre, avoir du talent ou du génie ? Et pourtant, on voit dans ces ateliers de grands dadais de trente et même quarante ans et, Dieu me pardonne ! des tutus de 50 ans, oui, doux Jésus ! de pauvres fofos de cinquante ans ! Il y a aussi de jeunes Américains d’un mètre quatre-vingt-dix, heureux dans leurs épaules, qui savent boxer et qui viennent des pays arrosés par le Mississipi, où nagent les nègres avec des mufles d’hippopotames ; des contrées où les belles filles aux fesses dures montent à cheval ; qui viennent de New-York plein de gratte-ciels, de New-York sur les bords de l’Hudson où dorment les torpilleurs chargés comme les nuages. Il y a également de fraîches Américaines, ô pauvres Gratteciella ! !

On pourra m’objecter que les peintres trouvent dans les académies la chaleur en hiver et un modèle. Le modèle pour un vrai peintre c’est la vie. De toute façon, vous voyez d’ici si le modèle professionnel est plus vivant que les plâtres que l’on copie à l’École des Beaux-Arts : mais les clients de l’académie Matisse se moquent des pompiers des Beaux-Arts ; pensez donc : ils font de la peinture avancée. Il est vrai qu’il en est parmi ceux-ci qui croient que l’art est supérieur à la nature. Oui chéri !

Je m’étonne qu’un escroc d’esprit n’ait pas eu l’idée d’ouvrir une académie de littérature.

Pénétrons dans l’exposition, comme dirait un critique bon enfant. (Moi, je suis une vache.)

999 toiles sur 1.000 figureraient avec honneur au Salon des Artistes Français, à la Nationale ou au Salon d’Automne. Cézanne lui-même, avec ses natures mortes, et Van Gogh, avec sa toile qui représente des livres feraient encore très bien au Salon d’Automne. On s’est tellement moqué des peintres qui se servent de pommade, de vaseline et de savon pour faire des tableaux, que je ne reviendrai pas sur ce sujet, et si je vais citer une quantité de noms, c’est uniquement par roublardise et le seul moyen de vendre mon numéro, car j’aurai beau dire que Tavernier, par exemple, est le dernier des fruits secs, et citer ce petit con de Zac au milieu d’une interminable liste de nullités, ils m’achèteront tous deux, avec les autres, pour le seul plaisir de voir leurs noms imprimés. Du reste, si j’étais cité, je ferai comme eux.

Il y en a-t-il de faux Roybet, de faux Chabat, de faux primitifs, de faux Cézanne, de faux Gauguin, de faux Maurice Denis et de faux Charles Guérin. Ces chers Maurice Denis et Charles Guérin ! Quel coup de pied dans le derrière je leur fouterai volontiers. Ah ! nom de Dieu de nom de Dieu ! Quel faux idéal que celui de Maurice Denis, il peint des femmes et des enfants nus dans la nature, ce qui ne se voit jamais de nos jours. Devant ses toiles, comme disait un de mes amis, Édouard Archinard, on dirait que les enfants s’élèvent tout seuls, que les ressemelages de souliers ne coûtent rien. Qu’on est loin des accidents de chemins de fer : Maurice Denis devrait peindre au ciel, car il ignore le smoking et le fromage des pieds. Non point que je trouve très audacieux de peindre un acrobate ou un chieur, puisque, au contraire, j’estime qu’une rose faite avec nouveauté est beaucoup plus démoniaque. Dans le même ordre d’idées, je sens le même mépris envers un pasticheur de Carolus Duran qu’envers un de Van Gogh. Le premier a plus de naïveté et le second plus de culture et de bonne volonté : deux choses bien piètres.

Ce que j’ai dit de Maurice Denis convient à peu près à Charles Guérin et je n’insiste pas.

Ce que l’on remarquera surtout au Salon, c’est la place qu’a pris l’intelligence chez les soi-disant artistes. Tout d’abord, je trouve que la première condition pour un artiste est de savoir nager. Je sens également que l’art à l’état mystérieux de la forme chez un lutteur a plutôt son siège dans le ventre que dans le cerveau, et c’est pourquoi je m’exaspère lorsque je suis devant une toile et que je vois, quand j’évoque l’homme, se dresser seulement une tête. Où sont les jambes, la rate et le foie ?

C’est pourquoi je ne puis avoir que du dégoût pour la peinture d’un Chagall ou Chacal, qui vous montrera un homme versant du pétrole dans le trou du cul d’une vache, quand la véritable folie elle-même ne peut me plaire parce qu’elle met uniquement en évidence un cerveau alors que le génie n’est qu’une manifestation extravagante du corps.

Henry Hayden. Si je parle d’abord de ce peintre, c’est que le chapeau de madame Cravan a servi à sa confection. Confection, en vérité, que ce tableau. Tout y est mal venu, sale, écrasé de cérébralité. Je préférerai rester deux minutes sous l’eau que devant ce tableau : j’étoufferai moins. Les valeurs y sont arrangées, pour faire bien, quand dans une œuvre sortie d’une vision les valeurs ne sont que les couleurs d’une boule lumineuse. Celui qui voit la boule n’a pas besoin de remanier ses valeurs qui resteront toujours fausses. Hayden n’a pas vu la boule, car il y a au moins dix tableaux dans sa toile.

Un bon conseil : prenez quelques pilules et purgez votre esprit ; baisez beaucoup ou encore entraînez-vous à outrance : lorsque vous aurez cinquante centimètres de tour de bras peut-être serez-vous enfin une brute, si vous êtes doué.

Loeb. Son envoi donne l’impression de travail et non de peinture.

Morgan Russell essaye de voiler son impuissance derrière les procédés du synchromisme. J’avais déjà vu de ses toiles conventionnelles, d’une saleté de couleurs repoussante à son exposition chez Bernheim Jeunes. Je ne lui découvre aucune qualité. Chagall a, malgré tout, une certaine naïveté et une certaine couleur. C’est peut-être un innocent, mais un trop petit innocent. Chamier, un rien. Frost, rien. Pec Krogh est un vieux roublard qui veut le faire au vieux naïf. Alexandre Exler est un de ces pauvres artistes qui feraient cent fois mieux d’exposer aux Artistes Français, car un Bouguereau cubiste est malgré tout un Bougereau. Laboureur ses toiles, bien qu’encore sales, ont quelque vie, surtout celle qui montre un café avec des joueurs de billard ; mais le plaisir qu’on a de la regarder n’est pas immense, parce qu’elle n’est pas assez différente. Boussingault, j’ai vu ça partout. Kesmarky, c’est moche, oui marquis ! Einhorn, Lucien Laforge, Szobotka, Valmier sont des cubistes sans talent. Suzanne Valadin connaît bien les petites recettes, mais simplifier ce n’est pas faire simple, vieille salope ! Tobeen. Ah, ah ! Hum… hum ! ! Mon vieux Tobeen (je ne vous connais pas, mais ça ne fait rien), si Machinchouette vous donne encore rendez-vous à la « Rotonde », collez-lui un lapin. Il y a quelque chose dans votre peinture (ça c’est gentil), mais on sent qu’elle doit encore pas mal de choses aux petites discussions sur l’esthétique dans les cafés. Tous vos amis sont de petits crétins (ça c’est vache, par exemple). Voulez-vous me ficher cette petite dignité en l’air ! Allez courir dans les champs, traverser les plaines à fond de train comme un cheval ; sautez à la corde et, quand vous aurez six ans, vous ne saurez plus rien et vous verrez des choses insensées. André Ritter envoie un cochonnerie noire. En voilà un qui est obscène sans s’en douter. Ermein, un autre abruti. Schmalzigang donne à penser que le futurisme (je ne sais pas si sa toile est précisément futuriste), aura le même défaut que l’école impressionniste : la sensibilité unique de l’œil. On dirait que c’est une mouche, et une mouche frivole qui voit la nature et non pas une mouche qui s’enivre de la merde, car ce qui est odeur ou son est toujours absent avec tout ce qui semble impossible de mettre en peinture et qui est justement tout.

D’avoir parlé aussi longuement de Schmalzigang ne veut pas dire que je trouve sa toile un chef-d’œuvre, loin de là. Mlle Hanna Koschinski, très Kochonski. Pauvre Russe ! Marval expose un tableau charmant. Je sais que beaucoup de gens préféreraient que l’on dise en parlant d’eux que leur toile est diabolique. Mais savez-vous toute la substance que contiennent les mots adorables ou charmants ? Je me ferai mieux comprendre en indiquant que je ne trouve pas charmantes les fleurs de la nationale Madeleine Lemaire. Flandrin a un certain talent. Évidemment que le génie ne souffle pas en tempête dans ses toiles, balayant les blés et les arbres. Sa peinture sent la règle générale et non sa règle personnelle, mais enfin nous voudrions bien voir les Gleize et Metzinger donner l’équivalent dans leurs tableaux cubistes. Marya Rubezac, un petit rien dans une de ses toiles. Kulbin fait du chiqué.

Hassenberg, comme c’est sale. Alice Bailly, il y a de la gaieté dans son envoi Le Patinage au Bois et c’est déjà beaucoup. Je m’attendais à quelque chose d’horrible, car Mlle Bailly n’a jamais été mariée. Arthur Cravan, s’il n’avait pas été dans une période de paresse eut envoyé une toile avec ce titre : Le Champion du Monde au Bordel. De la Fresnaye, j’avais déjà remarqué son envoi au Salon d’Automne, car sa toile était fraîche. Je suis prêts à donner cent francs à celui qui peut me montrer vingt toiles fraîches dans une exposition. Cette fois-ci cette prodigieuse qualité a disparu en grande partie. (Je suis obligé d’avertir mes lecteurs que je n’ai vu que deux toiles sur les trois qu’il doit envoyer, l’autre n’étant pas encore arrivée), J’ignore si la critique du juif Apollinaire — je n’ai aucun préjugé contre les juifs, préférant, la plupart du temps, un juif à un protestant — lui donna de l’incertitude, quand cet espèce de Catulle Mendès déclara dans une de ses critiques qu’il était le disciple de Delaunay. Se laissa-t-il prendre à pareille fourberie ?

Ses deux natures mortes ont un peu cette même sécheresse d’aspect qui se montre dans la typographie des couvertures des livres de M. Gide. Ne sachant absolument rien de M. de la Fresnaye, j’ignore quel milieu il fréquente, mais je suis persuadé qu’il est mauvais. Son nom me dit qu’il est noble et sa peinture qu’il est distingué. La distinction est bornée d’un côté par la voyoucratie et de l’autre par la noblesse. Elle est donc au milieu et, comme toutes les choses au milieu, elle est la médiocrité. Tout noble a du voyou en lui et tout voyou du noble parce qu’ils sont les deux extrêmes. La distinction étant enfermée dans des limites n’est jamais qu’elle-même et appartient aux talents. Il manque donc à M. de la Fresnaye le dernier jeu de la couleur et la liberté suprême. Cet artiste ne doit pas être un de ceux qui, ayant terminé un chef-d’œuvre, penseront : je n’ai pas fini de rire. Metzinger, un raté qui s’est raccroché au cubisme. Sa couleur a l’accent allemand. II me dégoûte. K. Malevitch, du chiqué. Alfred Hagint triste, triste. Peské, t’es moche ! Luce n’a aucun talent. Signac, je ne dis rien de lui parce qu’on a déjà tant écrit sur son œuvre. Qu’il sache seulement que je pense beaucoup de bien de lui. Deltombe, quel con ! Aurora Folquer, et ta sœur ? Puech la Rose rose : tais-toi méchante ! Marcoussis, de l’insincérité, mais l’on sent comme devant toutes les toiles cubistes qu’il devrait y avoir quelque chose, mais quoi ? La beauté, bougre d’idiot ! Robert Lotiron, peut-être. Gleizes n’est pas non plus le sauveur, car il faudrait un génie aux cubistes pour peindre sans truquages et sans procédés. Je ne crois pas que Gleizes ait même aucun talent. C’est très embêtant pour lui, mais c’est ainsi. On va croire peut-être que j’ai un parti-pris contre le cubisme. Aucunement : je préfère toutes les excentricités d’un esprit même banal aux œuvres plates d’un imbécile bourgeois. A. Kristians est un imitateur et non un disciple de Van Dongen.

A. Kistein, mon pauvre vieux, c’est pas ça du tout. Van Dongen, selon son habitude depuis quelques années, envoie ce qu’il a de plus mauvais au Salon. Van Dongen a fait des choses admirables. Il a la peinture dans la peau. Quand je cause avec lui et que je le regarde, je me figure toujours que ses cellules sont pleines de couleur, que sa barbe elle-même et ses cheveux charrient du vert, du jaune, du rouge ou du bleu dans leurs canaux. Mon amour me fera écrire plus tard tout un article sur lui, et c’est pourquoi j’en dis si peu de chose aujourd’hui.

De Segonzac, je n’ai pas vu son envoi. A en juger par ses dernières toiles, ce peintre, qui avait donné quelques promesses à ses débuts, ne fait plus que de petites saloperies. Kipling, je n’ai pas vu son envoi et j’ignore jusqu’à l’ortographe correct de son nom. Je me suis laissé dire qu’il avait du talent, mais je réserve mon opinion. Chacun comprendra qu’il m’est impossible de tout voir en une seule fois. Dans mon prochain numéro je ne manquerai pas d’attirer l’attention sur l’inconnu que j’aurai pu découvrir. Il est très difficile de se guider sous les tentes quand les toiles ne sont pas encore accrochées : on en retourne quelques-unes dans une salle et, comme on ne voit que des horreurs, on imagine, peut-être à tort, que le merle blanc n’est point là, alors qu’il y a mille chances contre une qu’il se trouve n’importe où et non dans la salle d’honneur, puisqu’à l’Exposition des Indépendants il y a une chose aussi dégoûtante qu’une salle d’honneur. Szaman Mondszain, il paraît que je me suis saoulé en compagnie de cet artiste ; mais je ne m’en souviens plus — on va dire que j’étais ivre-mort. — Toujours est-il que ce compagnon oublié a prié ma femme de parler de lui et, comme il lui a fait quelques courbettes, je m’empresse de m’exécuter. Je n’ai pas découvert sa toile : il a de la chance ! Robert Delaunay, je suis tenu à prendre quelques précautions avant de parler de lui. Nous nous sommes battus et je tiens à ce que ni lui ni personne ne pense que ma critique en ait été influencé. Je ne m’occupe ni des haines ni des amitiés personnelles. C’est une grande vertu qui trouve à l’heure actuelle, où la critique sincère est pour ainsi dire inexistante, un excellent placement et peut être d’un fort bon rapport. Si je parle beaucoup de l’homme et que certains détails vous choquent, je vous assure que cette façon de faire n’est que toute naturelle, puisque c’est ma manière de voir les choses.

Une fois de plus, je dois avouer que je n’ai pas vu sa peinture. Il paraît que Delaunay a l’habitude d’envoyer ses toiles le dernier jour pour emmerder la critique, ce en quoi je lui donne parfaitement raison. Celui qui écrit sérieusement une ligne sur la peinture est ce que je pense.

Je crois que ce peintre a mal tourné. Je dis « mal tourné », bien que je sente que ce soit une prouesse irréalisable. M. Delaunay, qui a une gueule de porc enflammé ou de cocher de grande maison pouvait ambitionner avec une pareille hure de faire une peinture de brute. L’extérieur était prometteur, l’intérieur valait peu de chose. J’exagère probablement en disant que l’apparence phénoménale de Delaunay était quelque chose d’admirable. Au physique c’est un fromage mou : il court avec peine et Robert a quelque peine à lancer un caillou à trente mètres. Vous conviendrez que ce n’est pas fameux. Malgré tout, comme je le disais plus haut, il avait sa gueule pour lui : cette figure d’une vulgarité tellement provocante qu’elle donne l’impression d’un pet rouge. Par malheur pour lui — vous comprenez bien qu’il me soit indifférent que tel ou tel ait du talent ou n’en ait pas — il épousa une Russe, oui. Vierge Marie ! une Russe, mais une Russe qu’il n’ose pas tromper. Pour ma part, je préférerai faire de mauvaises manières avec un professeur de philosophie au Collège de France — Monsieur Bergson, par exemple, — que de coucher avec la plupart des femmes russes. Je ne prétends pas que je ne forniquerai pas une fois Madame Delaunay, puisque, avec la grande majorité des hommes, je suis né collectionneur et que, par conséquent, j’aurai une satisfaction cruelle à mettre à mal une maîtresse d’école enfantine, d’autant plus, qu’au moment où je la briserai, j’aurai l’impression de casser un verre de lunettes.

Avant de connaître sa femme, Robert était un âne ; il en avait peut-être toutes les qualités : il était braîlleur, il aimait les chardons, à se rouler dans l’herbe et il regardait avec de grands yeux stupéfaits le monde qui est si beau sans songer s’il était moderne ou ancien, prenant un poteau télégraphique pour un végétal et croyant qu’une fleur était une invention. Depuis qu’il est avec sa Russe, il sait que la Tour Eiffel, le téléphone, les automobiles, un aéroplane sont des choses modernes. Eh bien ça lui a fait beaucoup de tort à ce gros bêta d’en savoir aussi long, non pas que les connaissances puissent nuire à un artiste, mais un âne est un âne et avoir du tempérament c’est s’imiter. Je vois donc un manque de tempérament chez Delaunay. Quand on a la chance d’être une brute, il faut savoir le rester. Tout le monde comprendra que je préfère un gros Saint-Bernhard obtus à Mademoiselle Faufreluche qui peut exécuter les pas de la gavotte et, de toute façon, un jaune à un blanc, un nègre à un jaune et un nègre boxeur à un nègre étudiant. Madame Delaunay qui est une cé-ré-brâââle, bien qu’elle ait encore moins de savoir que moi, ce qui n’est pas peu dire, lui a bourré la tête de principes pas mêmes extravagants, mais simplement excentriques. Robert a pris une leçon de géométrie, une de physique et une autre d’astronomie et il a regardé la lune au télescope, quand il a été un faux savant. Son futurisme — je ne dis pas ça pour le vexer, car je crois que presque toute la peinture à venir dérivera du futurisme auquel il manque également un génie, les Cara ou Boccioni étant des nullités — a de grandes qualités de toupet. — comme sa gueule — bien que sa peinture ait des défauts de la hâte de vouloir être coûte que coûte le premier.

J’oubliais de vous dire que dans la vie il s’efforce d’imiter la petite existence du douanier Rousseau.

J’ignore s’il viendra à cette exposition affublé d’un pardessus rouge comme au Salon d’Automne, ce qui n’est pas d’un vivant, mais d’un mort, étant donné qu’aujourd’hui tous les hommes sont noirs et que la mode est l’expression de la vie.

Marie Laurencin (je n’ai pas vu son envoi). En voilà une qui aurait besoin qu’on lui relève les jupes et qu’on lui mette une grosse… quelque part pour lui apprendre que l’art n’est pas une petite pose devant le miroir. Oh ! chochotte ! (ta gueule !) La peinture c’est marcher, courir, boire, manger, dormir et faire ses besoins. Vous aurez beau dire que je suis un dégueulasse, c’est tout ça.

C’est outrager l’Art que de dire que pour être un artiste il faut commencer par boire et manger. Je ne suis pas une réaliste et l’art est heureusement en dehors de toutes ces contingences (et ta sœur ?)

L’Art, avec un grand A, est au contraire, chère Mademoiselle, littérairement parlant, une fleur (ô, ma gosse !) qui ne s’épanouit qu’au milieu des contingences, et il n’est point douteux qu’un étron soit aussi nécessaire à la formation d’un chef d’œuvre que le loquet de votre porte, ou, pour frapper votre imagination d’une manière saisissante, ne soit pas aussi nécessaire, dis-je, que la rosé délicieusement alangourée qui expire adorablement en parfum ses pétales languissamment rosées sur le paros virginalement apâli de votre délicatement tendre et artiste cheminé (poil aux nénés !)

arthur cravan.

P. S. — Ne pouvant pas me défendre dans la presse contre les critiques qui ont hypocritement insinué que je m’apparentais soit à Apollinaire ou à Marinetti, je viens les avertir que, s’ils recommencent, je leur torderai les parties sexuelles.

L’un d’eux disait à ma femme : « Que voulez-vous, Monsieur Cravan ne vient pas assez parmi nous. ». Qu’on le sache une fois pour toutes : Je ne veux pas me civiliser.

D’autre part, je tiens à informer mes lecteurs que je recevrai avec plaisir tout ce qu’ils trouveront bon de m’envoyer : pots de confiture, mandats, liqueurs, timbres-postes de tous les pays, etc., etc. En tout cas chaque cadeau me fera rire.

A. C.

Arthur Cravan: L’exposition des indépendants

Revue Maintenant n°4 (mars-avril 1914)

fleursdumal.nl magazine

More in: Archive C-D, Cravan, Arthur, Dada

Arthur Cravan

Arthur Cravan

(1887-1918)

OSCAR WILDE EST VIVANT !

C’était la nuit du vingt-trois mars dix-neuf cent treize. Et si je vais donner des détails minutieux sur l’état d’âme que j’avais en cette soirée de fin d’hiver, c’est que ce furent les heures les plus mémorables de ma vie. Je veux aussi montrer les étrangetés de mon caractère, foyer de mes inconséquences ; ma détestable nature, que je ne changerai pourtant contre aucune autre, bien qu’elle m’ait toujours défendu d’avoir une ligne de conduite ; parce qu’elle me fait tantôt honnête, tantôt fourbe, et vaniteux et modeste, grossier ou distingué. Je veux vous les faire deviner afin que vous ne me détestiez point, comme, tout à l’heure, vous seriez peut-être tenté de le faire en me lisant.

C’était la nuit du vingt-trois mars dix-neuf cent treize.

Sans doute ne sommes-nous pas physiquement semblables : mes jambes doivent être beaucoup plus longues que les vôtres, et ma tête haut perchée, est par là, heureusement balancée : notre tour de poitrine diffère aussi, ce qui, probablement, vous empêchera de pleurer et rire avec moi.

C’était la nuit du vingt-trois mars dix-neuf cent treize. Il pleuvait. Dix heures avaient déjà sonné. J’étais couché tout habillé sur mon lit, et je n’avais pas pris soin d’allumer la lampe, car ce soir-là je m’étais senti lâche devant un si grand effort. Je m’ennuyais affreusement. Je me disais : « Ah Paris, que je te porte de haine ! Que fais-tu dans cette ville ? Ah ! c’est du propre ! Sans doute, penses-tu y réussir ! Mais il faut vingt ans pour le faire, mon pauvre, et si tu atteins à la gloire tu seras alors laid comme un homme. Je ne comprendrai jamais comment Victor Hugo a pu, quarante ans durant, faire son métier. Toute la littérature, c’est : ta, ta, ta, ta, ta, ta. L’Art, l’Art, ce que je m’en fiche de l’Art ! Merde, nom de Dieu ! — Je deviens terriblement grossier à ces moments-là, — et pourtant je sens que je ne dépasse aucune limite, puisque j’étouffe encore. — Malgré tout, j’aspire au succès, car je sens que je saurais drôlement m’en servir, et je trouverais amusant d’être célèbre ; mais comment ferais-je pour me prendre au sérieux ? Dire que, tant que nous sommes, nous ne rions pas sans discontinuer. Mais, nouvel embarras, je désire aussi la vie merveilleuse du raté. Et comme la tristesse en moi se mêle toujours à la plaisanterie, c’était des : « Oh, la la ! » suivis aussitôt de : « Tra, la, la ! » Je pensais encore : Je mange mon capital, ça va être gai ! et je puis deviner, ce que sera ma peine, quand, vers la quarantaine, à tous les points de vue, je me verrai ruiné. « Ohé ! » ajoutai-je immédiatement en manière de conclusion à ces petits vers ; car il fallait que je riasse encore. Cherchant une diversion, je voulus rimer, mais l’inspiration, qui se plaît à agacer la volonté par mille détours, me fit complètement défaut. A force de me creuser la tête, je trouvais ce quatrain d’une ironie connue qui me dégoûta bien vite :

J’étais couché sur mes draps,

Comme un lion sur le sable,

Et, pour effet admirable,

Je laissais pendre mon bras,

Incapable d’originalité, et ne renonçant pas à produire, je cherchai à donner quelque lustre à d’anciennes poésies, oubliant que le vers est un enfant incorrigible ! Naturellement, je n’eus pas plus de succès : tout restait aussi médiocre. Enfin, dernière extravagance, j’imaginais le prosopoème, chose future, et dont je renvoyai, du reste, l’exécution aux jours heureux — et combien lamentables — de l’inspiration. Il s’agissait d’une pièce commencée en prose et qui insensiblement par des rappels — la rime — d’abord lointains et de plus en plus rapprochés, naissait à la poésie pure.

Puis je retombais dans mes tristes pensées.

Ce qui me faisait le plus de mal c’était de me dire que je me trouvais encore à Paris, trop faible pour en sortir ; que j’avais un appartement et même des meubles — à ce moment-là, j’aurais bien mis le feu à la maison — que j’étais à Paris quand il y avait des lions et des girafes ; et je pensais que la science elle-même avait enfanté ses mammouths, et que nous ne voyions déjà plus que des éléphants ; et que dans mille ans la réunion de toutes les machines du monde ne ferait pas plus de bruit que : « scs, scs, scs ». Ce ; « scs, scs, scs » m’égaya faiblement. Je suis ici, sur ce lit, comme un fainéant ; non point qu’il me déplaise d’être un terrible paresseux ; mais je hais de rester longtemps que ça, quand notre époque est la plus favorable aux trafiquants et aux filous ; moi, à qui il suffit d’un air de violon pour me donner la rage de vivre ; moi qui pourrais me tuer de plaisir ; mourir d’amour pour toutes les femmes ; qui pleure toutes les villes, je suis ici, parce que la vie n’a pas de solution. Je puis faire la fête à Montmartre et mille excentricités, puisque j’en ai besoin ; je puis être pensif, physique ; me muer tour à tour en marin, jardinier ou coiffeur ; mais, si je veux goûter aux voluptés du prêtre, je dois donner un lustre sur mes quarantes années d’existence, et perdre d’incalculables jouissances, durant que je serai uniquement sage. Moi, qui me rêve même dans les catastrophes, je dis que l’homme n’est si infortuné que parce que mille âmes habitent un seul corps.

C’était la nuit du vingt-trois mars dix-neuf cent treize. Par instant, j’entendais siffler un remorqueur, et je me disais : « Pourquoi es-tu si poétique, puisque tu ne vas pas plus loin que Rouen, et que tu ne cours aucun danger ? Ah ! laisse-moi rire, rire, mais rire comme Jack Johnson ! »

Sans doute, avais-je, ce soir-là, l’âme d’un déchu, car, j’en suis sûr, personne — puisque je n’ai jamais trouvé un ami — n’a aimé autant que moi : chaque fleur me transforme en papillon ; mieux qu’une brebis, je foule l’herbe avec ravissement ; l’air, ô l’air ! des après-midis entières ne m’occupai-je pas à respirer ? à l’approche de la mer, mon cœur ne danse-t-il pas ainsi qu’une bouée ? et dès que je fends la vague mon organisme est celui d’un poisson. Dans la nature, je me sens feuillu ; mes cheveux sont verts et mon sang charrie du vert ; souvent, j’adore un caillou ; l’angélus m’est cher ; et j’aime à écouter le souvenir lorsqu’il se plaint comme un sifflet.

J’étais descendu dans mon ventre, et je devais commencer à être dans un état féerique ; car mon tube digestif était suggestif ; ma cellule folle dansait ; et mes souliers me paraissaient miraculeux. Ce qui m’incite encore à penser de la sorte, c’est qu’à cette minute je perçus un faible bruit de sonnette, de quoi le timbre ordinaire, en apparence, se répandit dans tous mes membres, comme un liquide merveilleux. Je me levais lentement et, précipitamment, j’allais ouvrir, joyeux d’une diversion aussi inattendue. Je tirai la porte : un homme immense se tenait devant moi.

— Monsieur Lloyd.

— C’est moi-même, fis-je ; voulez-vous vous donner la peine d’entrer.

Et l’étranger foula mon seuil avec des airs magiques de reine ou de pigeon.

— Je vais faire la lumière… pardonnez-moi de vous recevoir ainsi… j’étais seul, et…

— Non, non, non ; de grâce, ne vous dérangez en aucune façon. J’insistai.

— Une dernière fois, je vous prie, me dit l’inconnu, recevez-moi dans l’ombre.

Amusé, je lui offris un fauteuil, et lui fis vis-à-vis. Aussitôt il commença :

— Vos oreilles peuvent-elles entendre des choses inouïes ?

— Pardon, balbutiai-je, un peu interloqué, pardon, je n’ai pas très bien compris.

— J’ai dit : « Vos oreilles peuvent-elles entendre des choses inouïes ? » Cette fois, je dis simplement : oui.

Alors, prenant un temps, celui que je croyais un étranger prononça : « Je suis Sébastien Melmoth. »

Jamais je ne pourrai rendre ce qui se passa en moi : dans une abnégation subite et totale de moi-même, je voulais lui sauter au cou, l’embrasser comme une maîtresse, lui donner à manger et à boire, le coucher, le vêtir, lui procurer des femmes, enfin, sortir tout mon argent de la banque pour lui en remplir les poches. Les seules paroles que j’arrivais à articuler afin de résumer mes sentiments innombrables, furent : « Oscar Wilde ! Oscar Wilde ! » Celui-ci comprit mon trouble et mon amour, et murmura : « Dear Fabian. » De m’entendre nommer ainsi familièrement et tendrement me toucha jusqu’aux larmes. Puis, changeant d’âme, comme une boisson exquise, j’aspirai les délices d’être l’un des acteurs d’une situation unique.

L’instant d’après, une curiosité folle me poussait à vouloir le distinguer dans la nuit. Et, emporté par la passion, je n’éprouvais aucune gêne à dire : « Oscar Wilde, je voudrais vous voir ; laissez-moi éclairer cette chambre. »

— Faites, me répondit-il d’une voix très douce.

J’allais donc, dans une pièce voisine, chercher la lampe ; mais, à son poids, je me rendis compte qu’elle était vide ; et c’est avec un flambeau que je retournais auprès de mon oncle.

Tout de suite, j’envisageai Wilde : un vieillard à barbe et cheveux blancs, c’était lui !

Une indicible peine m’étranglait. Bien que j’eusse souvent, par jeu, calculé l’âge que Wilde aurait aujourd’hui, la seule image qui m’enchantât, répudiant jusqu’à celle de l’homme mûr, était celle-là qui le montrait jeune et triomphant. Quoi ! Avoir été poète et adolescent, noble et riche, et n’être plus que vieux et triste. Destins ! était-ce possible ? Mordant mes pleurs et m’approchant de lui, je l’étreignis ! Je baisais ardemment sa joue ; puis j’appuyais mes cheveux blonds sur sa neige, et longtemps, longtemps, je sanglotai.

Le pauvre Wilde ne me repoussait point ; au contraire, ma tête de son bras fut même doucement environnée ; et il me pressait contre lui. Il ne disait rien, seulement, une ou deux fois, je l’entendis murmurer : « Oh mon Dieu ! oh mon Dieu ! », aussi : « Dieu a été terrible ! » Par une étrange aberration du cœur, ce dernier mot prononcé avec un fort accent anglais, encore que je fusse abîmé dans mon atroce douleur, me donna une diabolique envie de rire ; et ce, d’autant plus, qu’à la même seconde, une larme chaude de Wilde roula sur mon poignet ; ce qui me fit avoir cette horrible saillie ; « La larme du capitaine ! » Ce mot me rasséréna, et me détachant hypocritement de Wilde, j’allai me rasseoir en face de lui.

Le pauvre Wilde ne me repoussait point ; au contraire, ma tête de son bras fut même doucement environnée ; et il me pressait contre lui. Il ne disait rien, seulement, une ou deux fois, je l’entendis murmurer : « Oh mon Dieu ! oh mon Dieu ! », aussi : « Dieu a été terrible ! » Par une étrange aberration du cœur, ce dernier mot prononcé avec un fort accent anglais, encore que je fusse abîmé dans mon atroce douleur, me donna une diabolique envie de rire ; et ce, d’autant plus, qu’à la même seconde, une larme chaude de Wilde roula sur mon poignet ; ce qui me fit avoir cette horrible saillie ; « La larme du capitaine ! » Ce mot me rasséréna, et me détachant hypocritement de Wilde, j’allai me rasseoir en face de lui.

Je commençais alors de l’étudier. J’examinais d’abord la tête qui était basanée avec des rides profondes et presque chauve. La pensée qui dominait en moi était que Wilde semblait plus musical que plastique, sans songer à donner un sens très précis à cette définition ; en vérité, plus musical que plastique. Je le regardai surtout en son ensemble. II était beau. Dans son fauteuil il avait l’air d’un éléphant ; le cul écrasait le siège où il était à l’étroit ; devant les bras et les jambes énormes j’essayais avec admiration d’imaginer les sentiments divins qui devaient habiter de pareils membres. Je considérai la grosseur de sa chaussure ; le pied était relativement petit, un peu plat, ce qui devait donner à son possesseur l’allure rêveuse et cadencée des pachydermes, et, bâti de la sorte, en faire mystérieusement un poète. Je l’adorais parce qu’il ressemblait à une grosse bête ; je me le figurais chier simplement comme un hippopotame ; et le tableau me ravissait à cause de sa candeur et sa justesse ; car, sans amis avec une mauvaise influence, il avait dû tout attendre des climats néfastes, et revenait soit des Indes ou de Sumatra, ou d’ailleurs. Très certainement, il avait voulu finir au soleil — peut-être dans l’Obock — et c’est quelque part là que poétiquement je me le représentais, dans la folie du vert de l’Afrique et parmi la musique des mouches, faire des montagnes d’excréments.

Ce qui me fortifiait dans cette idée, c’est que le nouveau Wilde était silencieux, et que j’avais connu un facteur, également muet, qui aurait été un imbécile, mais qui semblait sauvé, parce qu’il avait séjourné à Saïgon.

A la longue, je le pénétrai mieux en voyant ses yeux lourds, aux cils rares et malades ; aux prunelles qui m’ont parues marron, bien que je ne saurai, sans mentir, témoigner de leur véritable couleur ; au regard qui ne fixait point et se répandait en une large nappe. Le comprenant davantage, je ne pouvais me défendre de la réflexion : qu’il était plus musical que plastique ; qu’avec une telle apparence, il ne pouvait être ni moral, ni immoral ; et je m’étonnais que le monde ne se soit pas fait plus tôt l’opinion qu’il avait devant lui un homme perdu.

La figure bouffie était malsaine ; les lèvres épaisses, exsangues, découvraient parfois les dents pourries et scrofuleuses, réparées avec de l’or ; une grande barbe blanche et brune — je percevais presque toujours cette dernière couleur, ne pouvant admettre le blanc — masquait son menton. J’ai prétendu que les poils étaient d’argent, sans l’être, parce qu’il y avait quelque chose de grillé en eux, que la touffe qu’ils formaient semblait pygmentée par la teinte ardente de la peau. Elle avait poussé indifféremment, de la même façon que s’allonge le temps ou l’ennui oriental.

C’est seulement plus tard qu’il me fut sensible que mon hôte riait continuellement, non pas avec la contraction nerveuse des Européens, mais dans l’absolu. En dernier lieu, je m’intéressais à l’habillement ; je m’aperçus qu’il portait un complet noir et passablement vieux, et je sentis son indifférence pour la toilette.

Un solitaire radieux, que je ne pouvais m’empêcher de convoiter, miroitait à son auriculaire gauche, et Wilde en prenait un grand prestige.

J’avais été chercher une bouteille de cherry-brandy à la cuisine, et j’en avais versé déjà plusieurs verres. Nous fumions également à outrance. Je commençais à perdre de ma retenue et devenir bruyant ; c’est alors que je me permis de lui poser cette question vulgaire : « Ne vous a-t-on jamais reconnu ? »

— Si, plusieurs fois, surtout au début, en Italie. Un jour même, dans le train, un homme qui me faisait vis-à-vis me regardait tellement que je crus devoir déployer mon journal pour m’en masquer, afin d’échapper à sa curiosité ; car je n’ignorais point que cet homme savait que j’étais Sébastien Melmoth. — Wilde persistait à s’appeler ainsi. — Et, ce qui est plus affreux, c’est que l’homme me suivit, quand je descendis du train, — je crois que c’était à Padoue, — s’attabla en face de moi au restaurant ; et, ayant recruté, je ne sais par quels moyens, des connaissances ; car, comme moi, l’homme paraissait un étranger, il eut l’horrible plaisanterie de citer mon nom de poète à haute voix, feignant de s’entretenir de mon œuvre. Et tous me perçaient de leurs yeux, pour voir si je me troublerai. Je n’eus d’autre ressource que de quitter nuitamment la ville.

J’ai rencontré aussi des hommes qui avaient des yeux plus profonds que les yeux des autres hommes, et qui me disaient clairement de leurs regards : « Je vous salue, Sébastien Melmoth ! »

J’étais prodigieusement intéressé, et j’ajoutai : « Vous êtes vivant, quand tout le monde vous croit défunt ; M. Davray, par exemple, m’a affirmé qu’il vous avait touché et que vous étiez mort.

— Je crois bien que j’étais mort, répondit mon visiteur, avec un naturel atroce, qui me fit craindre pour sa raison.

— Pour ma part, mon imagination vous a toujours vu dans le tombeau, entre deux voleurs, comme le Christ !

Je demandais alors quelques détails sur une breloque, fixée à sa chaîne de montre, qui n’était autre, m’apprit-il, que la clé en or de Marie-Antoinette, qui servait à ouvrir la porte secrète du Petit-Trianon.

Nous buvions de plus en plus, et remarquant que Wilde s’animait singulièrement, je me mis en tête de l’enivrer ; car il avait maintenant de grands éclats de rire, et se renversait dans son fauteuil.

Je repris : « Avez-vous lu la brochure qu’André Gide — quel abruti — a publié sur vous ? Il n’a pas compris que vous vous moquiez de lui dans la parabole qui doit se terminer ainsi : « Et, ceci s’appelle le disciple. » Le pauvre, il ne l’a pas pris pour lui !

Et, plus loin, quand il vous montre réunis à la terrasse d’un café, avez-vous pris connaissance du passage où ce vieux grippe-sou laisse entendre qu’il vous a fait la charité ? Combien vous a-t-il donné ? un louis ?

— Cent sous, articula mon oncle, avec un comique irrésistible.

Je poursuivis : « Avez-vous complètement renoncé à produire ? »

— Oh, non ! J’ai terminé des Mémoires. — Mon Dieu ! que c’est drôle ! — J’ai encore un volume de vers en préparation, et j’ai écrit quatre pièces de théâtre… pour Sarah-Bernhardt ! s’exclama-t-il, en riant très fort.

— J’aime beaucoup le théâtre, mais je ne suis vraiment à l’aise que lorsque tous mes personnages sont assis et qu’ils vont causer.

— Écoutez-moi, mon vieux, — je devenais très familier, — je vais vous faire une petite proposition et, du même coup, me montrer un directeur avisé. Voilà, je publie une petite revue littéraire, où je vous ai déjà exploité, — c’est beau une revue littéraire ! — et je vous demanderai un de vos livres que je publierai comme une œuvre posthume ; mais, si vous préférez, je m’improvise votre imprésario ; je vous signe immédiatement un contrat vous liant à moi pour une tournée de conférences sur la scène des music-halls. Si parler vous ennuie, je vous produirai dans une danse exotique ou une pantomime, avec des petites femmes.

Wilde s’amusait de plus en plus. Puis, soudain, mélancolique, il fit : « Et Nelly ? » — C’est ma mère.— Cette question me causa un bizarre effet physique, car, à plusieurs reprises, ne m’avait-on pas instruit à demi sur ma naissance mystérieuse ; éclairé très vaguement, en me laissant supposer qu’Oscar Wilde pouvait être mon père. Je lui racontai tout ce que je savais d’elle ; j’ajoutais même que Mme Wilde, avant de mourir, lui avait rendu visite, en Suisse. Je lui parlais de M. Lloyd — mon père ? — lui rappelant le mot qu’il avait eu sur lui : « C’est l’homme le plus plat que je n’ai jamais rencontré. » Trompant mes prévisions, Wilde, à ce souvenir, sembla chagriné.

J’accommodais, sur son fils Vivian et ma famille, ce qui était susceptible de l’intéresser ; mais je m’aperçus bientôt que je ne le tenais plus en haleine.

II ne m’avait interrompu qu’une fois, durant mon long discours, pour surenchérir quand je lui avais fait part de ma haine du paysage suisse. « Oui, avait-il ponctué, comment peut-on aimer les Alpes ? Pour moi, les Alpes ne sont que de grandes photographies en blanc et noir. Lorsque je suis dans le voisinage des hautes montagnes, je me sens écrasé ; je perds tout mon sens de la personnalité ; je ne suis plus moi-même ; mon seul désir est de m’en éloigner. Quand je descends en Italie, petit à petit, je rentre en possession de moi-même : je suis redevenu un homme.

Comme nous avions laissé tomber la conversation, il reprit : « Parlez-moi de vous. »

Je lui fis alors un tableau des vicissitudes de ma vie ; je donnai mille détails sur mon enfance de garçon terrible, dans tous les lycées, écoles et instituts d’Europe ; sur ma vie hasardeuse d’Amérique ; les anecdotes foisonnaient ; et Wilde ne cessait de rire gaiement que pour jouir en des convulsions à tous les passages où mes instincts charmants se montraient au grand jour. Et c’était des : « Oh, dear ! oh, dear ! » continuels.

La bouteille de cherry-brandy était vide, et le voyou naissait en moi.

J’apportai trois litres de vin ordinaire, la seule boisson qui restât ; mais, comme j’en offrais à mon nouvel ami, celui-ci, fort congestionné, me fit de la main un geste de refus.

— Come on ! have a bloody drink ! m’exclamai-je avec l’accent d’un boxeur américain, duquel il parut un peu choqué ; « Nom de Dieu ! j’ai tué votre dignité. »

II accepta, toutefois, vida son verre d’un trait et soupira : « De toute ma vie, je n’ai bu autant. »

— Ta gueule, vieux soulard ! hurlai-je, en reversant à boire. Alors, dépassant toutes les bornes, je me mis à l’interroger de la sorte : « Vieille charogne ! veux-tu me dire tout de suite d’où tu viens ; comment as-tu fait pour savoir l’étage que j’habitais ? » Et je criai : « Veux-tu, veux-tu te dépêcher de répondre ; tu n’as pas fini de faire ton chiqué. Ah, non ! mais, des fois ! j’ suis pas ton père ! » Et l’insultant entre des rots abominables : « Eh ! va donc ! figure de coin de rue, propre à rien, face moche, raclure de pelle à crottin, cresson de pissottière, feignasse, vieille tante, immense vache ! »

J’ignore si Wilde goûta cette énorme plaisanterie, où l’esprit avait bouclé la boucle, tour facile, lorsqu’on est intoxiqué, et qui permet de garder, au milieu des plus apparentes trivialités, toute sa noblesse. Ce soir, sans doute, ne voulais-je pas me départir d’une certaine coquetterie ; car, en de pareils cas, l’élégance que j’ai décrite ne tient qu’à l’intention, chose si légère qu’elle tentera toujours un jongleur, quand bien même il connaîtrait tout le prix de la simple vulgarité.

Toujours est-il que Wilde me dit en riant : « Que vous êtes drôle ! Mais, Aristide Bruant, qu’est-il devenu ? » Ce qui, sur le champ, me fit imaginer des : « Tu parles, Charles ! Tu l’as dit, bouffi ! »

A un moment donné, mon visiteur osa même : « I am dry. » Ce qui peut se traduire ainsi : « Je suis sec. » Et moi de lui remplir à nouveau son verre. Alors, en un immense effort, il se leva ; mais, avec promptitude et d’une poussée de l’avant-bras, je l’aplatis — c’est le terme le plus juste — sur son fauteuil. Sans révolte, il tira sa montre : il était trois heures moins le quart. Oubliant de prendre son avis, je crie : « A Montmartre ! nous allons faire la noce. » Wilde ne semble pas pouvoir résister, et sa figure brille de joie ; pourtant il me dit, avec faiblesse : « Je ne peux pas, je ne peux pas. »

— Je vais vous raser et vous mener dans les bars ; là, je ferai semblant de vous perdre, et je crierai très fort : « Oscar Wilde ! viens prendre un whisky. » Vous verrez que nous serons étonnants ! et vous prouverez ainsi que la société n’a rien pu contre votre bel organisme. Et je dis encore, comme Satan : « Du reste, n’êtes-vous pas le Roi de la Vie ? »

— Vous êtes un garçon terrible, murmura Wilde, en anglais. Mon Dieu ! je voudrais bien ; mais je ne peux pas ; en vérité, je ne peux pas. Je vous en supplie, n’éprouvez plus un cœur tenté. Je vais vous quitter, Fabian, et je vous dis adieu.

Je ne m’opposai plus à son départ ; et, debout, il me serra les mains, prit son chapeau qu’il avait posé sur la table, et se dirigea vers la porte. Je l’accompagnai dans l’escalier, et, un peu plus lucide, je demandai. « Au fait, ne veniez-vous pas avec une mission ? »

— Non aucune, gardez le silence sur tout ce que vous avez entendu et vu… ou, plutôt, dites tout ce que vous voudrez dans six mois.

Sur le trottoir, il me pressa les doigts, et, m’embrassant, me chuchota encore : « You are a terrible boy. »

Je le regardais s’éloigner dans la nuit, et, comme la vie, à cette minute-là, me forçait à rire, de loin, je lui tirai la langue, et je fis le geste de lui donner un grand coup de pied. Il ne pleuvait plus ; mais l’air était froid. Je me souvins que Wilde n’avait pas de pardessus, et je me disais qu’il devait être pauvre. Un flot de sentimentalité inonda mon cœur ; j’étais triste et plein d’amour ; cherchant une consolation, je levais les yeux : la lune était trop belle et gonflait ma douleur. Je pensais maintenant que Wilde avait peut-être mal interprété mes paroles ; qu’il n’avait pas compris que je ne pouvais pas être sérieux ; que je lui avais fait de la peine. Et, comme un fou, je me mis à courir après lui ; à chaque carrefour, je le cherchai de toute la force de mes yeux et je criai : « Sébastien ! Sébastien ! » De toutes mes jambes, je dévalai les boulevards jusqu’à ce que j’eusse compris que je l’avais perdu.

Errant dans les rues, je rentrai lentement, et je ne quittai point des yeux la lune secourable comme un con.

Arthur Cravan: Oscar Wilde est vivant !

Revue Maintenant n°3 (octobre-novembre 1913)

fleursdumal.nl magazine

More in: Archive C-D, Cravan, Arthur, Dada, Wilde, Oscar

Arthur Cravan

Arthur Cravan

(1887-1918)

POETE ET BOXEUR

Houiaiaia ! Je partais dans 32 heures pour l’Amérique. De retour de Bucarest, depuis 2 jours seulement j’étais à Londres et j’avais déjà trouvé l’homme qu’il me fallait : qui me payait tous les frais de déplacement pour une tournée de 6 mois, sans garantie, par exemple ! mais ça je m’en foutais. Et puis, je n’allais pas tromper ma femme ! ! ! merde alors ! Et puis, vous ne devineriez jamais ce que je devais faire : je devais lutter sous le pseudonyme de Mysterious Sir Arthur Cravan, le poète aux cheveux les plus courts du monde, petit-fils du Chancelier de la Reine, naturellement, neveu d’Oscar Wilde, renaturellement, et petit neveu de Lord Alfred Tennyson, rerenaturellement (je deviens intelligent). Ma lutte était quelque chose de tout à fait nouveau : la lutte du Thibet, la plus scientifique connue, bien plus terrible que le jiu-jitsu : une pression sur un nerf ou un tendon quelconque et ftt ! l’adversaire [qui n’était pas acheté (rien qu’un tout petit peu)] tombait comme foudroyé ! Il y avait de quoi mourir de rire : houiaiaiaia ! sans compter que ça pouvait être de l’or en barre, puisque j’avais calculé que si l’entreprise marchait bien elle pouvait me rapporter dans les 50 000 francs, ce qui n’est pas à dédaigner. En tout cas, ça valait toujours mieux que le truc de spiritisme que j’avais commencé à monter.

J’avais 17 ans et j’étais villa et je rentrais porter la nouvelle à ma moitié qui était restée à l’hôtel, dans l’espoir d’en tirer quelque chose, avec deux cons aux viandes ennuyées, une espèce de peintre et un poète (rimons, rimu : ton nez dans mon cul) qui m’admiraient (tu parles !) et m’avaient rasé pendant près d’une heure avec des histoires sur Rimbaud, le vers libre, Cézanne, Van Gogh, oh la la la la ! je crois Renan et puis je ne sais plus quoi.

Je trouvai Madame Cravan seule et je lui dis ce qui m’était arrivé, tout en faisant mes malles, car il s’agissait de faire vite. Je pliai, en deux temps, trois mouvements, mes chaussettes de soie à 12 frs la paire qui m’égalaient à Raoul le Boucher et mes chemises où traînaient des restes d’aurore. Le matin, je donnai ma gaule diaprée à ma femme légitime, je lui remis après cinq fraîches abstractions de 100 francs chacune, puis j’allai faire mon pipi de cheval. Le soir, je jouai quelques troumlalas sur mon violon ; je baisai la biseloquette de mon bébé, et fis des câlin-câlin à mes beaux gosses. Puis, en attendant l’heure du départ, et tout en rêvant à ma collection de timbres, je foulai le plancher de mes pas d’éléphant et je balançai mon citron splendide en respirant le parfum si touchant et partout répandu des pets. 18 h 15. Fuitt ! en bas les escaliers ! Je sautai dans un taxi. C’était l’heure de l’apéritif : la lune immense comme un million présentait beaucoup d’analogie avec une pilule digérée pour les lumbagos bleus. J’avais 34 ans et j’étais cigare. J’avais plié mes 2 mètres dans l’auto où mes genoux avançaient deux mondes vitrés et j’apercevais sur les pavés qui répandaient leurs arcs-en-ciel les cartilages grenats croiser les biftecks verts ; les spécimens d’or frôler les arbres aux rayons irisés, les noyaux solaires des bipèdes arrêtés ; enfin, avec des franges rosés et des fesses aux paysages sentimentaux, les passants du sexe adoré et, de temps à autre, je voyais encore, parmi les chieurs enflammés, apparaître des phénix resplendissants.

Mon imprésario m’attendait, comme convenu, sur le quai 8 de la gare et tout de suite je retrouvai avec plaisir sa vulgarité, sa joue que j’avais déjà goûtée comme du veau aux carottes, ses cheveux qui fabriquaient du jaune et du vermillon, son intellect de coléoptère et, près de la tempe droite, un bouton d’un charme unique ainsi que ses pores rayonnants de son chronomètre en or.

Je choisis un coin dans le coupé de 1re classe où je m’installais confortablement. C’est-à-dire, j’appuyais mes assommoirs et j’allongeais les jambes le plus simplement du monde.

Et sous mon crâne de homard je remuais mes globes de Champion du Monde

Et sous mon crâne de homard je remuais mes globes de Champion du Monde

Afin de voir les gens réunis, et presque au hasard, quand

J’aperçus un monsieur, pharmacien ou notaire,

Qui sentait comme un concierge ou comme un pélican.

Hun, hun ! ça me plaisait : ses sentiments

Se développaient ainsi que chez un herbivore,

Tandis que sa tête me rappelait sérieusement

Les temps où je dormais dans l’intimité de ma grosse haltère, et, ma foi, dans une espèce d’adoration très réelle et autre chose de difficile à exprimer

devant l’égoïste nacré,

Que j’embouteillais de mes yeux atlantiques,

J’admirais l’avant-bras comme un morceau sacré

Et comparais le ventre à l’attrait des boutiques.

Les billets, s’il vous plaît !

Nom d’un chien ! je suis sûr et certain que 999 personnes sur 1 000 eussent été complètement bouleversées dans leur gustation par la voix du contrôleur. J’en suis persuadé et pourtant, j’affirme en toute sincérité qu’elle ne me causa aucune gêne, mais, qu’au contraire, dans le compartiment homogène le timbre avait la douceur qu’ont les zouizouis des petits oiseaux. La beauté des banquettes en fut, si possible, augmentée, à tel point que je me demandais si je n’étais pas victime d’un commencement d’ataxie et ce, d’autant plus que je fixais toujours le sacré petit bourgeois, si tendre en son trou du cul, en me demandant ce que pouvait avoir de bien particulier l’allure du poids lourd qui en face de moi semblait roupiller profondément Je pensais : oh ! jamais moustache n’a dégagé une si intense corporalité, et surtout, nom de Dieu ! que je t’aime :

Et, tandis qu’allophage

À l’amour de ton chauffage,

Nos gilets

Se câblent leurs violets,

Que, chéri et choufleur,

Je suis tes gammes

Et tes couleurs,

Et, qu’en un amalgame

De Johnson, de phoque et d’armoire

Nos merdes rallument leurs moires,

Fff ! les pistons

Du veston.

Dans la finale

Abdominale !

Tous les propriétaires sont des termites, dis-je subitement, histoire de réveiller le petit vieux, dont j’étais plein, et de le scandaliser. Puis, en le regardant dans le blanc des yeux, une seconde fois : Oui, parfaitement, Monsieur, je ne crains pas de le répéter, dusse-je me compromettre, qu’à mon corps défendant et la biqueamichère de mon ratazouin que tous les propriétaires sont des term—mites. À son air excessivement emmerdé, je voyais bien qu’il me prenait pour un fou ou un terrible voyou, mais qu’il faisait semblant de ne pas comprendre tellement il avait peur que je lui aplatisse mon poing sur la gueule.

Fallait-il quand même que je sois bête, surtout avec ma mentalité, pour n’avoir pas remarqué plus tôt une Américaine avec sa fille qui me faisait presque vis-à-vis. Il avait été nécessaire pour attirer mon attention que la mère allât aux cabinets où, du reste, je restais avec elle sentimentivement.

Songeant comme à sa bourse à ses déjections,

Et lorsqu’elle eut repris sa place j’enviais ses boucles d’oreilles et j’imaginais qu’elle est

Et lorsqu’elle eut repris sa place j’enviais ses boucles d’oreilles et j’imaginais qu’elle est

belle avec son argent et, malgré ses rides et sa vieille carcasse :

Vraiment qu’elle a du charme

pour un cœur guidé par l’intérêt qui se fiche pas mal de tout pourvu que ça lui rapporte et je me disais rageusement :

Rrr ! pour te masturber, t’entraînant aux chiottes tiens ! je t’ ferai minette, vieille salope !

Ce qu’il y a de plus amusant et ce qui est bien de moi c’est qu’en m’occupant ensuite de la plus jeune, après avoir rêvé d’extorquer par tous les moyens des fonds à sa mémère, j’en étais venu, avec ma satanée nature à souhaiter une existence bourgeoise en sa compagnie, C’est vrai et je ne pouvais m’empêcher de penser : mon vieux, quel drôle de coco tu fais. Tu sais, petite, tu pourrais orienter ma vie d’une façon toute différente. Ah ! si seulement tu voulais m’épouser. Je serai gentil avec toi et nous irons partout achetant le bonheur mais nous habiterons un chic hôtel à San Francisco. Mon imprésario, je m’en moque (il ne s’en doute pas, la vache !) Nous passerons des après-midi entiers à nous aimer assis sur les canapés du salon, les têtes en plongée et les ventres lucides. À tes moindres exigences nous sonnerons les bonnes. Vois-tu les tapis jetteront leurs flammes

Les tableaux de valeur, les meubles engraissants :

Les bahuts en boule et les dressoirs centrés,

Aux plexus rougissants,

Boucheront jusqu’aux bords nos organes dorés.

Les murs paralytiques,

Éliminant les saphirs,

Exécuteront des gymnastiques

D’ibis et de tapir ;

Sur les fauteuils charmés,

Avec nos pieds palmés,

Nous reposerons nos pectoraux trop lourds,

Et savourerons

Dans les ronrons

Nos langues supérieures aux marennes

Et ferons dans le satin les vesses de velours.

Pareilles aux pâtes, les pensées banales

Nous bourreront comme des oies,

Pendant que nos estomacs liés,

Plus fort que deux souliers,

Tout en répandant la chaleur du foie,

Se baigneront dans leurs aurores intestinales.

I say, boy, here we are : Liverpool, c’était la voix de mon manager.

Allllright.

A. C.

Arthur Cravan: Poète et boxeur

Revue Maintenant n°5 (mars-avril 1915)

fleursdumal.nl magazine

More in: Archive C-D, Cravan, Arthur, Dada

Arthur Cravan

(1887-1918)

SIFFLET

Le rythme de l’océan berce les transatlantiques,

Et dans l’air où les gaz dansent tels des toupies,

Tandis que siffle le rapide héroïque qui arrive au Havre,

S’avancent comme des ours, les matelots athlétiques.

New York ! New York ! Je voudrais t’habiter !

J’y vois la science qui se marie

A l’industrie,

Dans une audacieuse modernité.

Et dans les palais,

Des globes,

Éblouissants à la rétine,

Par leurs rayons ultra-violets ;

Le téléphone américain,

Et la douceur

Des ascenseurs…

Le navire provoquant de la Compagnie Anglaise

Me vit prendre place à bord terriblement excité,

Et tout heureux du confort du beau navire à turbines,

Comme de l’installation de l’électricité,

Illuminant par torrents la trépidante cabine.

La cabine incendiée de colonnes de cuivre,

Sur lesquelles, des secondes, jouirent mes mains ivres

De grelotter brusquement dans la fraîcheur du métal,

Et doucher mon appétit par ce plongeon vital,

Tandis que la verte impression de l’odeur du vernis neuf

Me criait la date claire, où, délaissant les factures,

Dans le vert fou de l’herbe, je roulais comme un œuf.

Que ma chemise m’enivrait ! et pour te sentir frémir

A la façon d’un cheval, sentiment de la nature !

Que j’eusse voulu brouter ! que j’eusse voulu courir !

Et que j’étais bien sur le pont, ballotté par la musique ;

Et que le froid est puissant comme sensation physique.

Quand on vient à respirer !

Enfin, ne pouvant hennir, et ne pouvant nager,

Je fis des connaissances parmi les passagers,

Qui regardaient basculer la ligne de flottaison ;

Et jusqu’à ce que nous vîmes ensemble les tramways du matin courir à l’horizon,

Et blanchir rapidement les façades des demeures.

Sous la pluie, et sous le soleil, et sous le cirque étoilé,

Nous voguâmes sans accident jusqu’à sept fois vingt-quatre heures !

Le commerce a favorisé ma jeune initiative :

Huit millions de dollars gagnés dans les conserves

Et la marque célèbre de la tête de Gladstone

M’ont donné dix steamers de chacun quatre mille tonnes,

Qui battent des pavillons brodés à mes initiales,

Et impriment sur les flots ma puissance commerciale.

Je possède également ma première locomotive :

Elle souffle sa vapeur, tels les chevaux qui s’ébrouent,

Et, courbant son orgueil sous les doigts professionnels,

Elle file follement, rigide sur ses huit roues.

Elle traîne un long train dans son aventureuse marche,

Dans le vert Canada, aux forêts inexploitées,

Et traverse mes ponts aux caravanes d’arches,

A l’aurore, les champs et les blés familiers ;

Ou, croyant distinguer une ville dans les nuits étoilées,

Elle siffle infiniment à travers les vallées,

En rêvant à l’oasis : la gare au ciel de verre,

Dans le buisson des rails qu’elle croise par milliers,

Où, remorquant son nuage, elle roule son tonnerre.

Arthur Cravan poetry 1912

fleursdumal.nl magazine

More in: Archive C-D, Cravan, Arthur, Dada

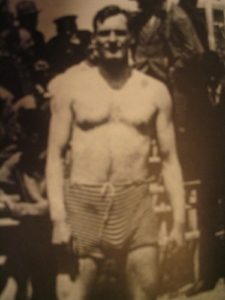

Arthur Cravan, born Fabian Avenarius Lloyd in Lausanne, Switzerland, was both a poet and pugilist. He was a proponent of Dada and Surrealism.

Arthur Cravan, born Fabian Avenarius Lloyd in Lausanne, Switzerland, was both a poet and pugilist. He was a proponent of Dada and Surrealism.

His most famous fight was a sixth-round knockout loss to the former heavyweight champion Jack Johnson.

He disappeared while attempting to sail a small boat from Mexico to Argentina. Though he most likely perished, numerous unconfirmed sightings of Cravan continued for years, establishing a fanciful legend to the death of Arthur Cravan’s already eventful and colorful life.

Name: Arthur Cravan

Birth Name: Fabian Avenarius Lloyd

Born: 1887-05-22

Birthplace: Lausanne, Switzerland

Died: 1918-11-00 (Age:31)

Height: 6′ 1″ / 185cm

Boxing Record: Arthur Cravan

Global ID: 58873

sex: male

birthdate: 1887-05-22

death date: 1918-11-00 (31)

division: heavyweight

height: 6′ 1″ / 185cm

country: France

residence:

birth place: Lausanne, Switzerland

birth name: Fabian Avenarius Lloyd

won 0 (KO 0) + lost 2 (KO 2) + drawn 1 = 3

rounds boxed 8 KO% 0

Arthur Cravan

(1887-1918?)

HIE

Quelle âme se disputera mon corps?

J’entends la musique:

Serai-je entraîné ?

J’aime tellement la danse

Et les folies physiques

Que je sens avec évidence

Que, si j’avais été jeune fille.

J’eusse mal tourné.

Mais, depuis que me voilà plongé

Dans la lecture de cet illustré

Je jurerai n’avoir vu de ma vie

D’aussi féeriques photographies :

L’océan paresseux berçant les cheminées,

Je vois dans le port, sur le pont des vapeurs,

Parmi des marchandises indéterminées,

Les matelots se mêler aux chauffeurs ;

Des corps polis comme des machines,

Mille objets de la

Chine,

Les modes, et les inventions;

Puis, prêts à traverser la ville,

Dans la douceur des automobiles.

Les poètes et les boxeurs,

Ce soir, quelle est ma méprise,

Qu’avec tant de tristesse,

Tout me semble beau ?

L’argent qui est réel,

La paix, les vastes entreprises,

Les autobus et les tombeaux ;

Les champs, le sport, les maîtresses,

Jusqu’à la vie inimitable des hôtels

Je voudrais être à

Vienne et à

Calcutta,

Prendre tous les trains et tous les navires,

Forniquer toutes les femmes et bâfrer tous les plats.

Mondain, chimiste, putain, ivrogne, musicien, ouvrier, peintre,

[acrobate, acteur,

Vieillard, enfant, escroc, voyou, ange, et noceur,

Millionnaire, bourgeois, cactus, girafe ou corbeau;

Lâche, héros, nègre, singe, don

Juan, souteneur, lord, paysan,

[chasseur, industriel,

Faune et flore.

Je suis toutes les choses, tous les hommes, et tous les animaux !

Que faire?

Essayons du grand air,

Peut-être y pourrai-je quitter

Ma funeste pluralité !

Et tandis que la lune,

Par-delà les marronniers,

Attelle ses lévriers.

Et, qu’ainsi qu’en un kaléidoscope,

Mes abstractions Élaborent les variations

Des accords

De mon corps,

Que mes doigts collés

Au délice de mes clés

Absorbent de fraîches syncopes,

Sous des motions immortelles

Vibrent mes bretelles;

Et, piéton idéal

Du

Palais-Royal,

Je m’enivre avec candeur

Même des mauvaises odeurs.

Plein d’un mélange

D’éléphant et d’ange

Mon lecteur, je balade sous la lune

Ta future infortune.

Armée de tant d’algèbre,

Que, sans désirs sensuels,

J’entrevois, fumoir du baiser.

Con, pipe, eau,

Afrique et repos funèbre,

Derrière les stores apaisés,

Le calme des bordels.

Du baume, ô ma raison!

Tout

Paris est atroce et je hais ma maison.

Déjà les cafés sont noirs.

ne reste, ô mes hystéries!

Que les claires écuries

Des urinoirs.

Je ne puis plus rester dehors.

Voici ton lit; sois bête et dors.

Mais, dernier des locataires,

Qui se gratte tristement les pieds.

Et, bien que tombant à moitié,

Si j’entendais sur la terre

Retentir les locomotives,

Que mes âmes pourtant redeviendraient attentives !

Arthur Cravan poet & boxer

fleursdumal.nl magazine

More in: Archive C-D, Cravan, Arthur, DADA, Dada

.jpg)

A r t h u r C r a v a n

(1887-1918)

H I E !

Quelle âme se disputera mon corps?

J’entends la musique:

Serai-je entraîné?

J’aime tellement la danse

Et les folies physiques

Que je sens avec évidence

Que, si j’avais été jeune fille,

J’eusse mal tourné.

Mais, depuis que me voilà plongé

Dans la lecture de cet illustré,

Je jurerais n’avoir vu de ma vie

D’aussi féeriques photographies:

L’océan paresseux berçant les cheminées,

Je vois dans le port, sur le pont des vapeurs,

Parmi des marchandises indéterminées,

Les matelots se mêler aux chauffeurs;

Des corps polis comme des machines,

Mille objets de la Chine,

Les modes et les inventions;

Puis prêts à traverser la ville,

Dans la douceur des automobiles,

Les poètes et les boxeurs.

Ce soir, quelle est ma méprise,

Qu’avec tant de tristesse,

Tout me semble beau?

L’argent qui est réel,

La paix, les vastes entreprises,

Les autobus et les tombeaux;

Les champs, le sport, les maîtresses,

Jusqu’à la vie inimitable des hôtels.

Je voudrais être à vienne et à Calcutta,

Prendre tous les trains et tous les navires,

Forniquer toutes les femmes et bâfrer tous les plats.

Mondain, chimiste, putain, ivrogne, musicien, ouvrier, peintre, acrobate, acteur;

Vieillard, enfant, escroc, voyou, ange et noceur;

Millionnaire, bourgeois, cactus, girafe ou corbeau;

Lâche, héros, nègre, singe, Don Juan, souteneur, lord, paysan, chasseur, industriel,

Faune et flore:

Je suis toutes les choses, tous les hommes et tous les animaux!

.jpg)

Que faire?

Essayons du grand air,

Peut-être y pourrai-je quitter

Ma funeste pluralité!

Et tandis que la lune,

Par delà les marronniers,

Attelle ses lévriers,

Et, qu’ainsi qu’en un kaléidoscope,

Mes abstractions

Elaborent les variations

Des accords

De mon corps,

Que mes doigts collés

Au délice de mes clés

Absorbent de fraîches syncopes,

Sous des motions immortelles

Vibrent mes bretelles;

Et, piéton idéal

Du Palais-Royal,

Je m’enivre avec candeur

Même des mauvaises odeurs.

Plein d’un mélange

D’éléphant et d’ange,

Mon lecteur, je balade sous la lune

Ta future infortune,

Armée de tant d’algèbre,

Que, sans désirs sensuels,

J’entrevois, fumoir du baiser,

Con, pipe, eau, Afrique et repos funèbre,

Derrière les stores apaisés,

Le calme des bordels.

Du baume, ô ma raison!

Tout Paris est atroce et je hais ma maison.

Déjà les cafés sont noirs.

Il me reste, ô mes hystéries!

Que les claires écuries

Des urinoirs.

Je ne puis plus rester dehors.

Voici ton lit; sois bête et dors.

Mais, dernier des locataires,

Qui se gratte tristement les pieds,

Et, bien que tombant à moitié,

Si j’entendais sur la terre

Retentir les locomotives,

Que mes âmes pourtant redeviendraient attentives!

.jpg)

KEMP=MAG poetry magazine

More in: Cravan, Arthur

Thank you for reading Fleurs du Mal - magazine for art & literature