Fleurs du Mal Magazine

Or see the index

Da ich ein Knabe war…

Da ich ein Knabe war,

Rettet′ ein Gott mich oft

Vom Geschrei und der Ruthe der Menschen,

Da spielt′ ich sicher und gut

Mit den Blumen des Hains,

Und die Lüftchen des Himmels

Spielten mit mir.

Und wie du das Herz

Der Pflanzen erfreust,

Wenn sie entgegen dir

Die zarten Arme streken,

So hast du mein Herz erfreut

Vater Helios! und, wie Endymion,

War ich dein Liebling,

Heilige Luna!

Oh all ihr treuen

Freundlichen Götter!

Daß ihr wüßtet,

Wie euch meine Seele geliebt!

Zwar damals rieff ich noch nicht

Euch mit Nahmen, auch ihr

Nanntet mich nie, wie die Menschen sich nennen

Als kennten sie sich.

Doch kannt′ ich euch besser,

Als ich je die Menschen gekannt,

Ich verstand die Stille des Aethers

Der Menschen Worte verstand ich nie.

Mich erzog der Wohllaut

Des säuselnden Hains

Und lieben lernt′ ich

Unter den Blumen.

Im Arme der Götter wuchs ich groß.

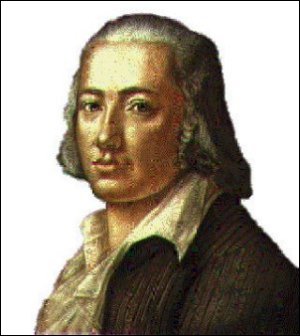

Friedrich Hölderlin

(1770 – 1843)

Da ich ein Knabe war…

Gedicht

•fleursdumal.nl magazine

More in: Archive G-H, Archive G-H, Hölderlin, Friedrich

Der Kirchhof

Du stiller Ort, der grünt mit jungem Grase,

Da liegen Mann und Frau, und Kreuze stehn,

Wohin hinaus geleitet Freunde gehn,

Wo Fenster sind glänzend mit hellem Glase.

Wenn glänzt an dir des Himmels hohe Leuchte

Des Mittags, wann der Frühling dort oft weilt,

Wenn geistige Wolke dort, die graue, feuchte,

Wenn sanft der Tag vorbei mit Schönheit eilt!

Wie still ist′s nicht an jener grauen Mauer,

Wo drüber her ein Baum mit Früchten hängt;

Mit schwarzen tauigen, und Laub voll Trauer,

Die Früchte aber sind sehr schön gedrängt.

Dort in der Kirch ist eine dunkle Stille

Und der Altar ist auch in dieser Nacht geringe,

Noch sind darin einige schöne Dinge,

Im Sommer aber singt auf Feldern manche Grille.

Wenn einer dort Reden des Pfarrherrn hört,

Indes die Schar der Freunde steht daneben,

Die mit dem Toten sind, welch eignes Leben

Und welcher Geist, und fromm sein ungestört.

Friedrich Hölderlin

(1770 – 1843)

Der Kirchhof

Gedicht

• fleursdumal.nl magazine

More in: Archive G-H, Archive G-H, Hölderlin, Friedrich

Die Liebe

Wenn ihr Freunde vergeßt, wenn ihr die Euern all,

O ihr Dankbaren, sie, euere Dichter schmäht,

Gott vergeb es, doch ehret

Nur die Seele der Liebenden.

Denn o saget, wo lebt menschliches Leben sonst,

Da die knechtische jetzt alles, die Sorge, zwingt?

Darum wandelt der Gott auch

Sorglos über dem Haupt uns längst.

Doch, wie immer das Jahr kalt und gesanglos ist

Zur beschiedenen Zeit, aber aus weißem Feld

Grüne Halme doch sprossen,

Oft ein einsamer Vogel singt,

Wenn sich mählich der Wald dehnet, der Strom sich regt,

Schon die mildere Luft leise von Mittag weht

Zur erlesenen Stunde,

So ein Zeichen der schönern Zeit,

Die wir glauben, erwächst einziggenügsam noch,

Einzig edel und fromm über dem ehernen,

Wilden Boden die Liebe,

Gottes Tochter, von ihm allein.

Sei gesegnet, o sei, himmlische Pflanze, mir

Mit Gesange gepflegt, wenn des ätherischen

Nektars Kräfte dich nähren,

Und der schöpfrische Strahl dich reift.

Wachs und werde zum Wald! eine beseeltere,

Vollentblühende Welt! Sprache der Liebenden

Sei die Sprache des Landes,

Ihre Seele der Laut des Volks!

Friedrich Hölderlin

(1770 – 1843)

Die Liebe

Gedicht

• fleursdumal.nl magazine

More in: Archive G-H, Archive G-H, Hölderlin, Friedrich

Lied der Liebe

Engelfreuden ahndend, wallen

Wir hinaus auf Gottes Flur,

Daß von Jubel widerhallen

Höhn und Tiefen der Natur.

Heute soll kein Auge trübe,

Sorge nicht hienieden sein,

Jedes Wesen soll der Liebe

Frei und froh, wie wir, sich weihn!

Singt den Jubel, Schwestern, Brüder,

Fest geschlungen, Hand in Hand!

Hand in Hand das Lied der Lieder,

Selig an der Liebe Band!

Steigt hinauf am Rebenhügel,

Blickt hinab ins Schattental!

Überall der Liebe Flügel,

Hold und herrlich überall!

Liebe lehrt das Lüftchen kosen

Mit den Blumen auf der Au,

Lockt zu jungen Frühlingsrosen

Aus der Wolke Morgentau,

Liebe ziehet Well’ an Welle

Freundlich murmelnd näher hin,

Leitet aus der Kluft die Quelle

Sanft hinab ins Wiesengrün.

Berge knüpft mit ehrner Kette

Liebe an das Firmament,

Donner ruft sie an die Stätte,

Wo der Sand die Pflanze brennt.

Um die hehre Sonne leitet

Sie die treuen Sterne her,

Folgsam ihrem Winke gleitet

Jeder Strom ins weite Meer.

Liebe wallt durch Ozeane,

Durch der dürren Wüste Sand,

Blutet an der Schlachtenfahne,

Steigt hinab ins Totenland!

Liebe trümmert Felsen nieder,

Zaubert Paradiese hin,

Schaffet Erd und Himmel wieder –

Göttlich, wie im Anbeginn.

Liebe schwingt den Seraphsflügel,

Wo der Gott der Götter thront,

Lohnt die Trän’ am Felsenhügel,

Wann der Richter einst belohnt,

Wann die Königsstühle trümmern,

Hin ist jede Scheidewand,

Biedre Herzen heller schimmern,

Reiner, denn der Krone Tand.

Laßt die Scheidestunde schlagen,

Laßt des Würgers Flügel wehn!

Brüder, drüben wird es tagen!

Schwestern, dort ist Wiedersehn!

Jauchzt dem heiligsten der Triebe,

Den der Gott der Götter gab,

Brüder, Schwestern, jauchzt der Liebe,

Sie besieget Zeit und Grab!

Friedrich Hölderlin

(1770 – 1843)

Lied der Liebe

Gedicht

(Zweite Fassung)

• fleursdumal.nl magazine

More in: Archive G-H, Archive G-H, Hölderlin, Friedrich

Brod und Wein

An Heinze

1

Rings um ruhet die Stadt; still wird die erleuchtete Gasse,

Und, mit Fakeln geschmükt, rauschen die Wagen hinweg.

Satt gehn heim von Freuden des Tags zu ruhen die Menschen,

Und Gewinn und Verlust wäget ein sinniges Haupt

Wohlzufrieden zu Haus; leer steht von Trauben und Blumen,

Und von Werken der Hand ruht der geschäfftige Markt.

Aber das Saitenspiel tönt fern aus Gärten; vieleicht, daß

Dort ein Liebendes spielt oder ein einsamer Mann

Ferner Freunde gedenkt und der Jugendzeit; und die Brunnen

Immerquillend und frisch rauschen an duftendem Beet.

Still in dämmriger Luft ertönen geläutete Gloken,

Und der Stunden gedenk rufet ein Wächter die Zahl.

Jezt auch kommet ein Wehn und regt die Gipfel des Hains auf,

Sieh! und das Schattenbild unserer Erde, der Mond

Kommet geheim nun auch; die Schwärmerische, die Nacht kommt,

Voll mit Sternen und wohl wenig bekümmert um uns,

Glänzt die Erstaunende dort, die Fremdlingin unter den Menschen

Über Gebirgeshöhn traurig und prächtig herauf.

2

Wunderbar ist die Gunst der Hocherhabnen und niemand

Weiß von wannen und was einem geschiehet von ihr.

So bewegt sie die Welt und die hoffende Seele der Menschen,

Selbst kein Weiser versteht, was sie bereitet, denn so

Will es der oberste Gott, der sehr dich liebet, und darum

Ist noch lieber, wie sie, dir der besonnene Tag.

Aber zuweilen liebt auch klares Auge den Schatten

Und versuchet zu Lust, eh′ es die Noth ist, den Schlaf,

Oder es blikt auch gern ein treuer Mann in die Nacht hin,

Ja, es ziemet sich ihr Kränze zu weihn und Gesang,

Weil den Irrenden sie geheiliget ist und den Todten,

Selber aber besteht, ewig, in freiestem Geist.

Aber sie muß uns auch,daß in der zaudernden Weile,

Daß im Finstern für uns einiges Haltbare sei,

Uns die Vergessenheit und das Heiligtrunkene gönnen,

Gönnen das strömende Wort, das, wie die Liebenden, sei,

Schlummerlos und vollern Pokal und kühneres Leben,

Heilig Gedächtniß auch, wachend zu bleiben bei Nacht.

3

Auch verbergen umsonst das Herz im Busen, umsonst nur

Halten den Muth noch wir, Meister und Knaben, denn wer

Möcht′ es hindern und wer möcht′ uns die Freude verbieten?

Göttliches Feuer auch treibet, bei Tag und bei Nacht,

Aufzubrechen. So komm! daß wir das Offene schauen,

Daß ein Eigenes wir suchen, so weit es auch ist.

Fest bleibt Eins; es sei um Mittag oder es gehe

Bis in die Mitternacht, immer bestehet ein Maas,

Allen gemein, doch jeglichem auch ist eignes beschieden,

Dahin gehet und kommt jeder, wohin er es kann.

Drum! und spotten des Spotts mag gern frohlokkender Wahnsinn,

Wenn er in heiliger Nacht plözlich die Sänger ergreift.

Drum an den Isthmos komm! dorthin, wo das offene Meer rauscht

Am Parnaß und der Schnee delphische Felsen umglänzt,

Dort ins Land des Olymps, dort auf die Höhe Cithärons,

Unter die Fichten dort, unter die Trauben, von wo

Thebe drunten und Ismenos rauscht im Lande des Kadmos,

Dorther kommt und zurük deutet der kommende Gott.

4

Seeliges Griechenland! du Haus der Himmlischen alle,

Also ist wahr, was einst wir in der Jugend gehört?

Festlicher Saal! der Boden ist Meer! und Tische die Berge,

Wahrlich zu einzigem Brauche vor Alters gebaut!

Aber die Thronen, wo? die Tempel, und wo die Gefäße,

Wo mit Nectar gefüllt, Göttern zu Lust der Gesang?

Wo, wo leuchten sie denn, die fernhintreffenden Sprüche?

Delphi schlummert und wo tönet das große Geschik?

Wo ist das schnelle? wo brichts, allgegenwärtigen Glüks voll

Donnernd aus heiterer Luft über die Augen herein?

Vater Aether! so riefs und flog von Zunge zu Zunge

Tausendfach, es ertrug keiner das Leben allein;

Ausgetheilet erfreut solch Gut und getauschet, mit Fremden,

Wirds ein Jubel, es wächst schlafend des Wortes Gewalt

Vater! heiter! und hallt, so weit es gehet, das uralt

Zeichen, von Eltern geerbt, treffend und schaffend hinab.

Denn so kehren die Himmlischen ein, tiefschütternd gelangt so

Aus den Schatten herab unter die Menschen ihr Tag.

5

Unempfunden kommen sie erst, es streben entgegen

Ihnen die Kinder, zu hell kommet, zu blendend das Glük,

Und es scheut sie der Mensch, kaum weiß zu sagen ein Halbgott,

Wer mit Nahmen sie sind, die mit den Gaaben ihm nahn.

Aber der Muth von ihnen ist groß, es füllen das Herz ihm

Ihre Freuden und kaum weiß er zu brauchen das Gut,

Schafft, verschwendet und fast ward ihm Unheiliges heilig,

Das er mit seegnender Hand thörig und gütig berührt.

Möglichst dulden die Himmlischen diß; dann aber in Wahrheit

Kommen sie selbst und gewohnt werden die Menschen des Glüks

Und des Tags und zu schaun die Offenbaren, das Antliz

Derer, welche, schon längst Eines und Alles genannt,

Tief die verschwiegene Brust mit freier Genüge gefüllet,

Und zuerst und allein alles Verlangen beglükt;

So ist der Mensch; wenn da ist das Gut, und es sorget mit Gaaben

Selber ein Gott für ihn, kennet und sieht er es nicht.

Tragen muß er, zuvor; nun aber nennt er sein Liebstes,

Nun, nun müssen dafür Worte, wie Blumen, entstehn.

6

Und nun denkt er zu ehren in Ernst die seeligen Götter,

Wirklich und wahrhaft muß alles verkünden ihr Lob.

Nichts darf schauen das Licht, was nicht den Hohen gefället,

Vor den Aether gebührt müßigversuchendes nicht.

Drum in der Gegenwart der Himmlischen würdig zu stehen,

Richten in herrlichen Ordnungen Völker sich auf

Untereinander und baun die schönen Tempel und Städte

Vest und edel, sie gehn über Gestaden empor –

Aber wo sind sie? wo blühn die Bekannten, die Kronen des Festes?

Thebe welkt und Athen; rauschen die Waffen nicht mehr

In Olympia, nicht die goldnen Wagen des Kampfspiels,

Und bekränzen sich denn nimmer die Schiffe Korinths?

Warum schweigen auch sie, die alten heilgen Theater?

Warum freuet sich denn nicht der geweihete Tanz?

Warum zeichnet, wie sonst, die Stirne des Mannes ein Gott nicht,

Drükt den Stempel, wie sonst, nicht dem Getroffenen auf?

Oder er kam auch selbst und nahm des Menschen Gestalt an

Und vollendet′ und schloß tröstend das himmlische Fest.

7

Aber Freund! wir kommen zu spät. Zwar leben die Götter,

Aber über dem Haupt droben in anderer Welt.

Endlos wirken sie da und scheinens wenig zu achten,

Ob wir leben, so sehr schonen die Himmlischen uns.

Denn nicht immer vermag ein schwaches Gefäß sie zu fassen,

Nur zu Zeiten erträgt göttliche Fülle der Mensch.

Traum von ihnen ist drauf das Leben. Aber das Irrsaal

Hilft, wie Schlummer und stark machet die Noth und die Nacht,

Biß daß Helden genug in der ehernen Wiege gewachsen,

Herzen an Kraft, wie sonst, ähnlich den Himmlischen sind.

Donnernd kommen sie drauf. Indessen dünket mir öfters

Besser zu schlafen, wie so ohne Genossen zu seyn,

So zu harren und was zu thun indeß und zu sagen,

Weiß ich nicht und wozu Dichter in dürftiger Zeit?

Aber sie sind, sagst du, wie des Weingotts heilige Priester,

Welche von Lande zu Land zogen in heiliger Nacht.

8

Nemlich, als vor einiger Zeit, uns dünket sie lange,

Aufwärts stiegen sie all, welche das Leben beglükt,

Als der Vater gewandt sein Angesicht von den Menschen,

Und das Trauern mit Recht über der Erde begann,

Als erschienen zu lezt ein stiller Genius, himmlisch

Tröstend, welcher des Tags Ende verkündet′ und schwand,

Ließ zum Zeichen, daß einst er da gewesen und wieder

Käme, der himmlische Chor einige Gaaben zurük,

Derer menschlich, wie sonst, wir uns zu freuen vermöchten,

Denn zur Freude, mit Geist, wurde das Größre zu groß

Unter den Menschen und noch, noch fehlen die Starken zu höchsten

Freuden, aber es lebt stille noch einiger Dank.

Brod ist der Erde Frucht, doch ists vom Lichte geseegnet,

Und vom donnernden Gott kommet die Freude des Weins.

Darum denken wir auch dabei der Himmlischen, die sonst

Da gewesen und die kehren in richtiger Zeit,

Darum singen sie auch mit Ernst die Sänger den Weingott

Und nicht eitel erdacht tönet dem Alten das Lob.

9

Ja! sie sagen mit Recht, er söhne den Tag mit der Nacht aus,

Führe des Himmels Gestirn ewig hinunter, hinauf,

Allzeit froh, wie das Laub der immergrünenden Fichte,

Das er liebt, und der Kranz, den er von Epheu gewählt,

Weil er bleibet und selbst die Spur der entflohenen Götter

Götterlosen hinab unter das Finstere bringt.

Was der Alten Gesang von Kindern Gottes geweissagt,

Siehe! wir sind es, wir; Frucht von Hesperien ists!

Wunderbar und genau ists als an Menschen erfüllet,

Glaube, wer es geprüft! aber so vieles geschieht,

Keines wirket, denn wir sind herzlos, Schatten, bis unser

Vater Aether erkannt jeden und allen gehört.

Aber indessen kommt als Fakelschwinger des Höchsten

Sohn, der Syrier, unter die Schatten herab.

Seelige Weise sehns; ein Lächeln aus der gefangnen

Seele leuchtet, dem Licht thauet ihr Auge noch auf.

Sanfter träumet und schläft in Armen der Erde der Titan,

Selbst der neidische, selbst Cerberus trinket und schläft.

Friedrich Hölderlin

(1770 – 1843)

Brod und Wein

Gedicht

• fleursdumal.nl magazine

More in: Archive G-H, Archive G-H, Hölderlin, Friedrich

Friedrich Hölderlin

(1770-1843)

An Stella

Du gute Stella! wähnest du mich beglückt,

Wann ich im Tale still und verlassen, und

Von dir vergessen wandle, wann in

Flüchtigen Freuden dein Leben hinhüpft?

Schon oft, wenn meine Brüder, die Glückliche,

So harmlos schliefen, blickt ich hinauf, und fragt

Im Geiste, ob ich glücklich seie –

Bin ich ein glücklicher Jüngling, Stella?

Es streut der Schöpfer seliges Lächeln oft

In meine Tage, gibt mir der heiligen

Empfindungen, der Freuden, recht zu

Handeln, so viele, der gute Schöpfer:

Doch gibt es Wünsche, denen der Spötter höhnt –

O Stella! du nicht! höhne dem Armen nicht! –

Gibt unerfüllte Wünsche – – Tugend,

Hehre Gefährtin! du kennst die Wünsche.

Ach laß mich weinen! – nein! ich will heiter sein!

Ist ja nimmer gewünscht wird, wo

Der Sterbliche sein Schicksal preiset, –

Dort ist es, wo ich dich wiedersehe.

Und stürb ich erst mit grauem, gebeugtem Haupt

Nach langem Sehnen, endlich erlöst zu sein,

Und sähe dich als Pilger nimmer,

Stella! so seh ich dich jenseits wieder.

Friedrich Hölderlin poetry

fleursdumal.nl magazine

More in: Archive G-H, Hölderlin, Friedrich

.jpg)

Friedrich Hölderlin

(1784-1843)

An die Natur

Da ich noch um deinen Schleier spielte,

Noch an dir, wie eine Blüte hing,

Noch dein Herz in jedem Laute fühlte,

Der mein zährtlichbebend Herz umfing,

Da ich noch mit Glauben und mit Sehnen

Reich, wie du, vor deinem Bilde stand,

Eine Stelle noch für meine Tränen,

Eine Welt für meine Liebe fand,

Da zur Sonne noch mein Herz sich wandte,

Als vernähme seine Töne sie,

Und die Sterne seine Brüder nannte

Und den Frühling Gottes Melodie,

Da im Hauche, der den Hain bewegte,

Noch dein Geist, dein Geist der Freude sich

In des Herzens stiller Welle regte,

Da umfingen goldne Tage mich.

Wenn im Tale, wo die Quell mich kühlte,

Wo der jugendlichen Sträuche Grün

Um die stillen Felsenwände spielte

Und der Aether durch die Zweige schien,

Wenn ich da, von Blüten übergossen,

Still und trunken ihren Othem trank

Und zu mir, von Licht und Glanz umflossen,

Aus den Höhn die goldne Wolke sank –

Wenn ich fern auf nackter Heide wallte,

Wo aus dämmernder Geklüfte Schoß

Der Titanensang der Ströme schallte

Und die Nacht der Wolken mich umschloß,

Wenn der Sturm mit seinen Wetterwogen

Mir vorüber durch die Berge fuhr

Und des Himmels Flammen mich umflogen,

Da erschienst du, Seele der Natur !

Oft verlor ich da mit trunknen Tränen

Liebend, wie nach langer Irre sich

In den Ozean die Ströme sehnen,

Schöne Welt ! in deiner Fülle mich;

Ach ! da stürzt ich mit den Wesen allen

Freudig aus der Einsamkeit der Zeit,

Wie ein Pilger in des Vaters Hallen,

In die Arme der Unendlichkeit.-

Seid gesegnet, goldne Kinderträume,

Ihr verbargt des Lebens Armut mir,

Ihr erzogt des Herzens gute Keime,

Was ich nie erringe, schenktet ihr !

O Natur ! an deiner Schönheit Lichte,

Ohne Müh und Zwang entfalteten

Sich der Liebe königliche Früchte,

Wie die Ernten in Arkadien.

Tot ist nun, die mich erzog und stillte,

Tot ist nun die jugendliche Welt,

Diese Brust, die einst ein Himmel füllte,

Tot und dürftig, wie ein Stoppelfeld;

Ach ! es singt der Frühling meinen Sorgen

Noch, wie einst, ein freundlich tröstend Lied,

Aber hin ist meines Lebens Morgen,

Meines Herzens Frühling ist verblüht.

Ewig muß die liebste Liebe darben,

Was wir liebten, ist ein Schatten nur,

Da der Jugend goldne Träume starben,

Starb für mich die freundliche Natur;

Das erfuhrst du nicht in frohen Tagen,

Daß so ferne dir die Heimat liegt,

Armes Herz, du wirst sie nie erfragen,

Wenn dir nicht ein Traum von ihr genügt.

Hans Hermans Natuurdagboek Augustus 2009

Photos: Hans Hermans

Gedicht Friedrich Hölderlin: An die Natur

kempis poetry magazine

More in: Hans Hermans Photos, Hölderlin, Friedrich, MUSEUM OF NATURAL HISTORY - department of ravens & crows, birds of prey, riding a zebra, spring, summer, autumn, winter

Friedrich Hölderlin

(1784-1843)

Dichterberuf

Des Ganges Ufer hörten des Freudengotts

Triumph, als allerobernd vom Indus her

Der junge Bacchus kam mit heilgem

Weine vom Schlafe die Völker weckend.

Und du, des Tages Engel! erweckst sie nicht,

Die jetzt noch schlafen? gib die Gesetze, gib

Uns Leben, siege, Meister, du nur

Hast der Eroberung Recht, wie Bacchus.

Nicht, was wohl sonst des Menschen Geschick und Sorg’

Im Haus und unter offenem Himmel ist,

Wenn edler, denn das Wild, der Mann sich

Wehret und nährt! denn es gilt ein anders,

Zu Sorg’ und Dienst den Dichtenden anvertraut!

Der Höchste, der ists, dem wir geeignet sind

Daß näher, immerneu besungen

Ihn die befreundete Brust vernehme.

Und dennoch, o ihr Himmlischen all und all

Ihr Quellen und ihr Ufer und Hain’ und Höhn

Wo wunderbar zuerst, als du die

Locken ergriffen, und unvergeßlich

Der unverhoffte Genius über uns

Der schöpferische, göttliche kam, daß stumm

Der Sinn uns ward und, wie vom

Strahle gerührt das Gebein erbebte,

Ihr ruhelosen Taten in weiter Welt!

Ihr Schicksalstag’, ihr reißenden, wenn der Gott

Stillsinnend lenkt, wohin zorntrunken

Ihn die gigantischen Rosse bringen,

Euch sollten wir verschweigen, und wenn in uns

Vom stetigstillen Jahre der Wohllaut tönt

So sollt’ es klingen, gleich als hätte

Mutig und müßig ein Kind des Meisters

Geweihte, reine Saiten im Scherz gerührt?

Und darum hast du, Dichter! des Orients

Propheten und den Griechensang und

Neulich die Donner gehört, damit du

Den Geist zu Diensten brauchst und die Gegenwart

Des Guten übereilest, in Spott, und den Albernen

Verleugnest, herzlos, und zum Spiele

Feil, wie gefangenes Wild, ihn treibest.

Bis aufgereizt vom Stachel im Grimme der

Des Ursprungs sich erinnert und ruft, daß selbst

Der Meister kommt, dann unter heißen

Todesgeschossen entseelt dich lässet.

Zu lang ist alles Göttliche dienstbar schon

Und alle Himmelskräfte verscherzt, verbraucht

Die Gütigen, zur Lust, danklos, ein

Schlaues Geschlecht und zu kennen wähnt es

Wenn ihnen der Erhabne den Acker baut

Das Tagslicht und den Donnerer, und es späht

Das Sehrohr wohl sie all und zählt und

Nennet mit Namen des Himmels Sterne

Der Vater aber decket mit heilger Nacht,

Damit wir bleiben mögen, die Augen zu.

Nicht liebt er Wildes! doch es zwinget

Nimmer die weite Gewalt den Himmel.

Noch ists auch gut, zu weise zu sein. Ihn kennt

Der Dank. Doch nicht behält er es leicht allein,

Und gern gesellt, damit verstehn sie

Helfen, zu anderen sich ein Dichter.

Furchtlos bleibt aber, so er es muß, der Mann

Einsam vor Gott, es schützet die Einfalt ihn,

Und keiner Waffen brauchts und keiner

Listen, so lange, bis Gottes Fehl hilft.

Dichtermut

Sind denn dir nicht verwandt alle Lebendigen,

Nährt die Parze denn nicht selber im Dienste dich?

Drum, so wandle nur wehrlos

Fort durchs Leben, und fürchte nichts!

Was geschiehet, es sei alles gesegnet dir,

Sei zur Freude gewandt! oder was könnte denn

Dich beleidigen, Herz! was

Da begegnen, wohin du sollst?

Denn, seitdem der Gesang sterblichen Lippen sich

Friedenatmend entwand, frommend in Leid und Glück

Unsre Weise der Menschen

Herz erfreute, so waren auch

Wir, die Sänger des Volks, gerne bei Lebenden

Wo sich vieles geselle, freudig und jedem hold,

Jedem offen; so ist ja

Unser Ahne, der Sonnengott,

Der den fröhlichen Tag Armen und Reichen gönnt,

Der in flüchtiger Zeit uns, die Vergänglichen,

Aufgerichtet an goldnen

Gängelbanden, wie Kinder, hält.

Ihn erwartet, auch ihn nimmt, wo die Stunde kömmt,

Seine purpurne Flut; sieh! und das edle Licht

Gehet, kundig des Wandels,

Gleichgesinnet hinab den Pfad.

So vergehe denn auch, wenn es die Zeit einst ist

Und dem Geiste sein Recht nirgend gebracht, so sterb’

Einst im Ernste des Lebens

Unsre Freude, doch schönen Tod!

More in: Hölderlin, Friedrich

Thank you for reading Fleurs du Mal - magazine for art & literature