Fleurs du Mal Magazine

Or see the index

Hugo Ball

(1886–1927)

Der Henker

Ich kugle Dich auf Deiner roten Decke.

Ich bin am Werk: blank wie ein Metzgermeister.

Tische und Bänke stehen wie blitzende Messer

der Syphiliszwerg stochert in Töpfen voll Gallert und Kleister.

Dein Leib ist gekrümmt und blendend und glänzt wie der gelbe Mond

deine Augen sind kleine lüsterne Monde

dein Mund ist geborsten in Wollust und in der Jüdinnen Not

deine Hand eine Schnecke, die in den blutroten Gärten voll Weintrauben und Rosen wohnte.

Hilf, heilige Maria! Dir sprang die Frucht aus dem Leibe

sei gebenedeit! Mir rinnt geiler Brand an den Beinen herunter.

Mein Haar ein Sturm, mein Gehirn ein Zunder

meine Finger zehn gierige Zimmermannsnägel

die schlage ich in der Christenheit Götzenplunder.

Als dein Wehgeschrei dir die Zähne aus den Kiefern sprengte

da brach auch ein Goldprasseln durch die Himmelssparren nieder.

Eine gigantische Hostie gerann und blieb zwischen Rosabergen stehen

ein Hallelujah gurgelte durch Apostel- und Hirtenglieder.

Da tanzten nackichte Männer und Huren in verrückter Ekstase

Heiden, Türken, Kaffern und Muhammedaner zumal

Da stoben die Engel den Erdkreis hinunter

Und brachten auf feurigem Teller die Finsternis und die Qual.

Da war keine Mutterknospe, kein Auge mehr blutunterlaufen und ohne Hoffen

Jede Seele stand für die Kindheit und für das Wunder offen.

Hugo Ball poetry

fleursdumal.nl magazine

More in: Archive A-B, Ball, Hugo, Dada

Arthur Cravan

Arthur Cravan

(1887-1918)

ANDRÉ GIDE

Comme je rêvais fébrilement, après une longue période de la pire des paresses, à devenir très riche (mon Dieu ! comme j’y rêvais souvent !) ; comme j’en étais au chapitre des éternels projets, et que je m’échauffais progressivement à la pensée d’atteindre malhonnêtement à la fortune, et d’une manière inattendue, par la poésie — j’ai toujours essayé de considérer l’art comme un moyen et non comme un but — je me dis gaiement : « Je devrais aller voir Gide, il est millionnaire. Non, quelle rigolade, je vais rouler ce vieux littérateur!»

Tout aussitôt, ne suffit-il pas de s’exciter ? je m’octroyais un don de réussite prodigieux ? J’écrivais un mot à Gide, me recommandant de ma parenté avec Oscar Wilde ; Gide me recevait. Je lui étais un étonnement avec ma taille, mes épaules, ma beauté, mes excentricités, mes mots. Gide raffolait de moi, je l’avais pour agréable. Déjà nous filions vers l’Algérie — il refaisait le voyage de Biskra et j’allais bien l’entraîner jusqu’aux Côtes des Somalis. J’avais vite une tête dorée, car j’ai toujours eu un peu honte d’être blanc. Et Gide payait les coupés de 1re classe, les nobles montures, les palaces, les amours. Je donnais enfin une substance à quelques-unes de mes milliers d’âmes. Gide payait, payait, payait toujours ; et j’ose espérer qu’il ne m’attaquera point en dommages et intérêts si je lui fait l’aveu que dans les dévergondages malsains de ma galopante imagination il avait vendu jusqu’à sa solide ferme de Normandie pour satisfaire à mes derniers caprices d’enfant moderne !

Ah ! je me revois encore tel que je me peignais alors, les jambes allongées sur les banquettes du rapide méditerranéen, débitant des inconcevabilités pour divertir mon Mécène.

On dira peut-être de moi que j’ai des mœurs d’Androgide. Le dira-t-on?

Au reste, j’ai si peu réussi dans mes petits projets d’exploitation que je vais me venger. J’ajouterais, afin de ne pas alarmer inconsidérément nos lecteurs de province, que je pris surtout en grippe M. Gide, le jour où, comme je le fais entendre plus haut, je me rendis compte que je ne tirerai jamais dix centimes de lui, et que, d’autre part, cette jaquette râpée se permit d’éreinter, pour des raisons d’excellence, le chérubin nu qui a nom Théophile Gautier.

J’allais donc voir M. Gide. Il me revient qu’à cette époque je n’avais pas d’habit, et je suis encore à le regretter, car il m’aurait été facile de l’éblouir. Comme j’arrivais près de sa villa, je me récitais les phrases sensationnelles que je devais placer au cours de la conversation. Un instant plus tard je sonnais. Une bonne vint m’ouvrir (M. Gide n’a pas de laquais). L’on me fit monter au premier et l’on me pria d’attendre dans une sorte de petite cellule qu’assurait un corridor tournant à angle droit. En passant je jetais un œil curieux dans différentes pièces, cherchant à prendre par avance quelques renseignements sur les chambres d’amis. Maintenant j’étais assis dans mon petit coin. Des vitraux, que je trouvais toc, laissaient tomber le jour sur un écritoire où s’ouvraient des feuillets fraîchement mouillés d’encre. Naturellement, je ne fis pas faute de commettre la petite indiscrétion que vous devinez. C’est ainsi que je peux vous apprendre que M. Gide châtie terriblement sa prose et qu’il ne doit guère livrer aux typographes que le quatrième jet.

La bonne vint me reprendre pour me conduire au rez-de-chaussée. Au moment d’entrer dans le salon, de turbulents roquets jetèrent quelques aboiements. Cela allait-il manquer de distinction ? Mais M. Gide allait venir. J’eus pourtant tout le loisir de regarder autour de moi. Des meubles modernes et peu heureux dans une pièce spacieuse ; pas de tableaux, des murs nus (une simple intention ou une intention un peu simple) et surtout une minutie très protestante dans l’ordre et la propreté. J’eus même, un instant, une sueur assez désagréable à la pensée que j’avais peut-être saligoté les tapis. J’aurais probablement poussé la curiosité un peu plus loin, ou j’aurais même cédé à l’exquise tentation de mettre quelque menu bibelot dans ma poche, si j’avais pu défendre de la sensation très nette que M. Gide se documentait par quelque petit trou secret de la tapisserie. Si je m’abusai, je prie M. Gide de bien vouloir accepter les excuses publiques et immédiates que je dois à sa dignité.

Enfin l’homme parut. (Ce qui me frappa le plus depuis cette minute, c’est qu’il ne m’offrit absolument rien, si ce n’est une chaise, alors que, sur les quatre heures de l’après-midi, une tasse de thé, si l’on prise l’économie, ou mieux encore quelque liqueur et le tabac d’Orient passent avec raison, dans la société européenne, pour donner cette disposition indispensable qui lui permet d’être parfois étourdissante.)

« Monsieur Gide, commençai-je, je me suis permis de venir à vous, et cependant je crois devoir vous déclarer tout de go que je préfère de beaucoup, par exemple, la boxe à la littérature.

— La littérature est pourtant le seul point sur lequel nous puissions nous rencontrer, me répondit assez sèchement mon interlocuteur.

Je pensais : ce grand vivant !

Nous parlâmes donc littérature, et comme il allait me poser cette question qui devait lui être particulièrement chère : « Qu’avez-vous lu de moi ? » J’articulais sans sourciller, en logeant le plus de fidélité possible dans mon regard : « J’ai peur de vous lire. » J’imagine que M. Gide dut singulièrement sourciller.

J’arrivais alors petit à petit à placer mes fameuses phrases, que tout à l’heure je me récitais encore, pensant que le romancier me saurait gré de pouvoir après l’oncle utiliser le neveu. Je jetais d’abord négligemment : « La Bible est le plus grand succès de librairie. » Un moment plus tard, comme il montrait assez de bonté pour s’intéresser à mes parents : « Ma mère et moi, dis-je assez drôlement, nous ne sommes pas nés pour nous comprendre. » La littérature revenant sur le tapis, j’en profitais pour dire du mal d’au moins deux cents auteurs vivants, des écrivains juifs, et de Charles-Henri Hirsch en particulier, et d’ajouter : « Heine est le Christ des écrivains juifs modernes. » Je jetais de temps à autre de discrets et malicieux coups d’œil à mon hôte, qui me récompensait de rires étouffés, mais qui, je dois bien le dire, restait très loin derrière moi, se contentant, semblait-il, d’enregistrer, parce qu’il n’avait probablement rien préparé.

À un moment donné, interrompant une conversation philosophique, m’étudiant à ressembler à un Bouddha qui aurait descellé une fois pour dix mille ans ses lèvres : « La grande Rigolade est dans l’Absolu », murmurai-je. Sur le point de me retirer, d’un ton très fatigué et très vieux, je priais : « Monsieur Gide, où en sommes-nous avec le temps ? » Apprenant qu’il était six heures moins un quart, je me levais, serrais affectueusement la main de l’artiste, et partais en emportant dans ma tête le portrait d’un de nos plus notoires contemporains, portrait que je vais resquisser ici, si mes chers lecteurs veulent bien m’accorder encore, un instant, leur bienveillante attention.

M. Gide n’a pas l’air d’un enfant d’amour, ni d’un éléphant, ni de plusieurs hommes : il a l’air d’un artiste ; et je lui ferai ce seul compliment, au reste désagréable, que sa petite pluralité provient de ce fait qu’il pourrait très aisément être pris pour un cabotin. Son ossature n’a rien de remarquable ; ses mains sont celles d’un fainéant, très blanches, ma foi ! Dans l’ensemble, c’est une toute petite nature. M. Gide doit peser dans les 55 kg et mesurer 1,65 m environ. Sa marche trahit un prosateur qui ne pourra jamais faire un vers. Avec ça, l’artiste montre un visage maladif, d’où se détachent, vers les tempes, de petites feuilles de peau plus grandes que des pellicules, inconvénient dont le peuple donne une explication, en disant vulgairement de quelqu’un : « il pèle».

Et pourtant l’artiste n’a point les nobles ravages du prodigue qui dilapide et sa fortune et sa santé. Non, cent fois non : l’artiste semble prouver au contraire qu’il se soigne méticuleusement, qu’il est hygiénique et qu’il s’éloigne d’un Verlaine qui portait sa syphilis comme une langueur, et je crois, à moins d’un démenti de sa part, ne pas trop m’aventurer en affirmant qu’il ne fréquente ni les filles ni les mauvais lieux ; et c’est bien encore à ces signes que nous sommes heureux de constater, comme nous aurions eu souvent l’occasion de le faire, qu’il est prudent.

Je ne vis M. Gide qu’une fois dans la rue : il sortait de chez moi : il n’avait que quelques pas à faire avant de tourner la rue, de disparaître à mes yeux; et je le vis s’arrêter devant un bouquiniste : et pourtant il y avait un magasin d’instruments chirurgicaux et une confiserie…

Depuis, M. Gide m’écrivit une fois*, et je ne le revis jamais.

J’ai montré l’homme, et maintenant j’eusse volontiers montré l’œuvre si, sur un seul point, je n’eusse pas eu besoin de me redire.

Arthur Cravan: André Gide

Revue Maintenant n°2 (juillet 1913)

fleursdumal.nl magazine

More in: Archive C-D, Cravan, Arthur, Dada

Charles Cros

(1842 – 1888)

Six tercets

A Degas

Les cheveux plantureux et blonds, bourrés de crin.

Se redressent altiers : deux touffes latérales

Se collent sur le front en moqueuses spirales.

Aigues-marines. dans le transparent écrin

Des paupières, les yeux qu’un clair fluide baigne

Ont un voluptueux regard qui me dédaigne.

Tout me nargue : les fins sourcils, arcs indomptés.

Le nez”au flair savant, la langue purpurine

Oui s’allonge jusqu’à chatouiller la narine.

Et le menton pointu, signe des volontés

Implacables, et puis cette irritante mouche

Sise au-dessous du nez et tout près de la bouche.

Mais, au bout du menton rose où vient se poser

In doigt mignon, dans cette attitude songeuse,

Énigmatiquement la fossette se creuse.

Je prends, à la faveur de ce calme, un baiser

Sur les flocons dont la nuque fine est couverte,

En prix de ce croquis rimé d’après vous,

Berthe.

Charles Cros poetry

fleursdumal.nl magazine

More in: Archive C-D, Cros, Charles

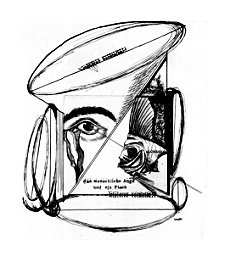

Johannes Theodor Baargeld

(1892-1927)

Der Vogelobre Hornebomm

(vulgo dadamax er ist ein Mitglied der Z/w 3)

Strüh us strüh us dien Jungfernkorn

Der Vogelobre kommt der Hornebomm

Die hörnen Fähnchen uf dien Ei

Dien Sträusschen frei die Fähnchen frei

Der Utterschneck die Scherenbraut

Die stossen ihm die Kufen auf

Die nackten Inseln schlagen an

Die nackten Sträusschen schlagen an

Der Vogelobre Hornebomm das grosshell Fisch das Oberschiff

Nickt die Korallenwürmer auf

Nickt die Otterhöschen auf

Den Wasserhamster nickt er auf den hintendrauf

Kommen schon die 17 Bunteglas

Und Busenzottel die der an sich trägt

Der Zeterfisch der Fischkalb Halbesohn

Zwischen ein und halbe Sohn

Halber Zeter halber Sohn

Was scherts den Obre Hornebomm

Den Leckenmaul im Oberhorn

Ihm staht sein Rogeneuter ob dem Horn

Das staht ihm g’freit

Der Hornsturm drin der Hornsturm drin

Darinnen ist die Paarungszeit

Die tiefe Turm die tiefe Zeit

Die Horne Sträusschen und die Ei

Und immer wied die Paarungszeit

Das Schiffchen auf dem Türmegrund

Das Schiffchen auf dem Sträusschengrund

Die hornen Fähnchen hochgeweiht

Und allerob das Hochgeweih

Des hohe Vogel Hornebomm

Das Obergroßschiff Hornebomm

(1920)

Johannes Theodor Baargeld poetry

fleursdumal.nl digital magazine

More in: Archive A-B, Baargeld, Johannes Theodor

Paul Klee

(1879-1940)

Kurzes Leben

Kurzes Leben

Saures Streben

Viel Verdruß

malen muß

verschämt

vergrämt

Riesennatur

Überpartitur

Klavierstuhl hocken

Schütteln die Locken

Paul Klee Gedicht, 1901

fleursdumal.nl magazine

More in: Archive K-L, Expressionism, Klee, Paul

Charles Cros

(1842 – 1888)

Chant éthiopien

Chanson a Emile Wroblewski

Apportez-moi des fleurs odorantes,

Pour me parer, compagnes errantes,

Pour te charmer, ô mon bien-aimé.

Déjà le vent s’élève embaumé.

Le vent du soir fait flotter vos pagnes.

Dans vos cheveux, pourquoi, mes compagnes,

Entrelacer ces perles de lait?

Mon cou — dit-il — sans perles lui plaît.

Mon cou qu’il prend entre ses bras souples

Frémit d’amour.

Nous voyons par couples,

Tout près de nous, entre les roseaux,

Dans le muguet, jouer les oiseaux.

Le blanc muguet fait des perles blanches.

Mon bien-aimé rattache à mes hanches

Mon pagne orné de muguet en fleur;

Mes dents — dit-il — en ont la pâleur.

Mes blanches dents et mon sein qui cède

Mes longs cheveux, lui seul les possède.

Depuis le soir où son œil m’a lui,

11 est à moi; moi je suis à lui.

Charles Cros poetry

fleursdumal.nl magazine

More in: Archive C-D, Cros, Charles

Paul Klee

(1879-1940)

Eveline nenne ich einen grünen Traum . . .

I

Eveline nenne ich einen grünen Traum unter Blättern, den

Traum des nackten Kindes auf der Flur.

Dann aber war mir versagt, so selig wieder zu werden, als ich

unter Menschen kam und nicht mehr fort von ihnen.

Einmal entwand ich mich der Gewalt erfahrener Schmerzen

und entfloh in die mittaglichen Felder und lag am

glühenden Berghang. Da fand ich Evelinen wieder, gereift

aber nicht gealtert. Nur müde von einem Sommer.

Jetzt weiß ich’s. Aber seht, mir ahnte nur, als ich dies sang.

Seid milde zu meiner Gabe. Schrecket nicht die Nacktheit,

die den Schlummer sucht.

II

Der März droht uns Sommer, heiße Liebe drohst Du meiner

Seele, Eveline! Noch grünt der Mai. Noch sind es

Wiegenlieder.

Manches stählerne Wort hab’ ich geschliffen. Ich wollte sein

ein Fels in der Brandung.

Schartig ward die Schneide. Nun möcht ich knien, ganz Demut.

Aber vor wem?

Würmer wollten mich trösten. Bin ich so elend?

Dann ekelt mich.

III

Ach zu viel Sonne ging mir auf! Endlose Tage ohne Nacht.

Ewig singendes Licht. Aufsuchen wollte ich mein

frühes Haus im grünen Schatten, meinen Traum unter

Blättern. Wo ist er?

Kein Verkriechen lügt Abend dem Geblendeten. Flammen reibt

er sich in die Augen.

Es schlief gar nicht der Erwachte. Er spricht ohne Ton:

du müdes Lied.

Dies aber ist es, das müde Lied.

IV

Horch zirpen den Sommer im Feld

horch die heisere Lerche in den Lüften

Eveline. Königin in Tages Mitte.

Nur den Kleinsten ist Fleiß noch beschieden und Tat,

Ameisen, Fliegen und Käfern.

Mich aber lahmt der Friede dieses Mittags. Ich brenne auf

dürrem Lager, auf Thymians und Ericas rankem Teppich bin

ich ganz Brand.

V

Von Mondesmilde weiß ich noch. Nun aber buhlen Fliegen

auf mir, und ich muß es sehen. Es rinnt der Schnee ganz von

den Bergen, ich werde auch dort nicht Kühle finden.

Und ich muß bleiben… Schweigen gebietet Dein Blick, Eveline.

Wir sind Heilige, ich bin’s geworden durch Dich.

VI

Fliehe nicht meine Nähe! Vertraue! Erkenne! Ausgetrocknet

hast Du die Sümpfe meiner Seele, nun steckst Du im

Gewölk. Dein Sieg wird ganz sein.

VII

Wo die Wirklichkeit nicht mehr zu tragen, scheint sie Traum

mit wachen Augen. Daure, fürchterlicher Traum bei Eveline.

O Gaukelbild, daß Du selber versengt bei mir Schutz

suchest und Trost.

VIII

Das ist der große Tag, das glüht von lauter Liebe. Wird auch

hier ein Ende sein, eine Dämmerung? Wird fallen

eine Göttin?

Noch ist es Tag, noch glüht es von lauter Liebe.

Paul Klee Gedicht, 1900

fleursdumal.nl magazine

More in: Archive K-L, Expressionism, Klee, Paul

Hans Leybold

(1892-1914)

Ende

Die Wellen meiner bunten Räusche sind verdampft.

Breit schlagen, schwer und müd

die Ströme meines Lebens über Bänke

von Sand.

Mir schmerzen die Gelenke.

In mein Gehirn

hat eine maßlos große Faust sich eingekrampft.

Hans Leybold poetry

fleursdumal.nl magazine

More in: *War Poetry Archive, Archive K-L, Leybold, Hans

Charles Cros

(1842 – 1888)

Morale

Sur des chevaux de bois enfiler des anneaux,

Regarder un caniche expert aux dominos.

Essayer de gagner une oie avec des boules,

Respirer la poussière et la sueur des foules.

Boire du coco tiède au gobelet d’étain

De ce marchand miteux qui fait ter lin tin tin,

Rentrer se coucher seul, à la fin de la foire,

Dormir tranquillement en attendant la gloire

Dans un lit frais l’été, mais, l’hiver, bien chauffé,

Tout cela vaut bien mieux que d’aller au café.

Charles Cros poetry

fleursdumal.nl magazine

More in: Archive C-D, Cros, Charles

Paul Klee

(1879-1940)

Nachtregen

Etwas lügt, ich habe dich verloren,

fast kann ich es glauben.

Es ist trüb und voll Demut.

Das Herz bäumt sich,

das Auge brennt.

Tränenlos.

Nur die Nacht draußen weint.

Einsamkeit.

Paul Klee Gedicht, 1905

fleursdumal.nl magazine

More in: Archive K-L, Expressionism, Klee, Paul

Charles Cros

(1842 – 1888)

Cœur simple

Dans les douces tiédeurs des chambres d’accouchées

Quand à peine, à travers les fenêtres bouchées,

Entre un filet de jour, j’aime, humble visiteur,

Le bruit de l’eau qu’on verse en un irrigateur,

Et les cuvettes à l’odeur de cataplasme.

Puis la garde-malade avec son accès d’asthme,

Les couches, où s’étend l’or des déjections,

Qui sèchent en fumant devant les clairs tisons,

Me rappellent ma mère aux jours de mon enfance;

Et je bénis ma mère, et le ciel, et la

France !

Charles Cros poetry

fleursdumal.nl magazine

More in: Archive C-D, Cros, Charles

Paul Klee

(1879-1940)

Liebestod im Lenz

Elisabeth: Suche nicht nach meinem Auge,

ich will es nicht haben.

Denn wie sollt’ ich wissen,

was du denkst dabei?

Tadle mich nicht

und noch weniger finde mich schön.

Ich tu was sie gut nennen

und ich will lassen, wovor meine Seele erschrickt.

Mein Weg ist aber umschleiert.

Jag mein Schritt;

und niemand kann mir helfen,

auch Du nicht.

Schon wieder seh ich Deine Augen fragen

und die meinen muß ich niederschlagen.

Wüßtest Du die Qual meiner Seele,

Dich triebe fern, was ich verhehle.

Flieh hin! Laß mich! Denk nicht an mich!

Vergiß, was ich zu Dir sprach! Weh.

Es ist keine Sonne im Lande meiner Seele.

Nur gen Abend liegt eine leichte Röte über den Bergen

und die Nacht ist im Anzug.

Ich hoffte einst auf wonnevolle Tage

und fühlte, mir wäre ein Anrecht darauf gegeben;

aber das war ein Traum des schlummernden Kindes

und erwachend geriet ich ins Dickicht und in die Dornen.

Ich glaubte recht zu tun und hörte sie tuscheln.

So handelte ich in Furcht,

und fand kein Entrinnen aus der Enge.

Mein Gott! Was sollen die langen Jungen

und was wollen die scheelen Blicke nebenaus?

Warum Worte über böse

Tage zu Fall bringen, warum?

Seither ist mein Mut dahin.

Ich fliehe das Neue

und will Vergangenes vergessen.

Ein Schemen bin ich

und könnte ohne Nahrung sein.

Und ach! Wie leise schlägt mein Herz.

Denn der Wellenschlag meiner Liebe

ist nur mehr murmelndes Brunnenrauschen

und mein Leben bald ein neues

und tiefer Schlaf.

Erst abends,

wenn die Nacht will anbrechen,

fahre ich hinaus im Kahn.

Und fernab von den lustigen Schauklern,

wo niemand mich sieht,

da weine ich lang und bitterlich.

[1900]

Paul Klee poetry

fleursdumal.nl magazine

More in: Archive K-L, Expressionism, Klee, Paul

Thank you for reading Fleurs du Mal - magazine for art & literature