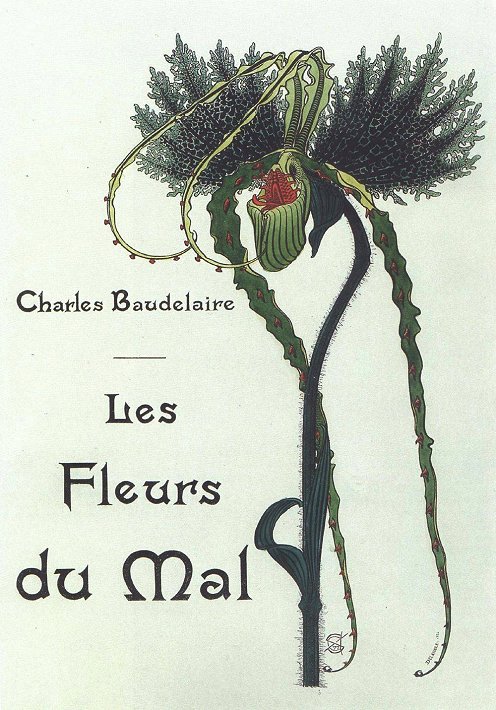

Fleurs du Mal Magazine

Or see the index

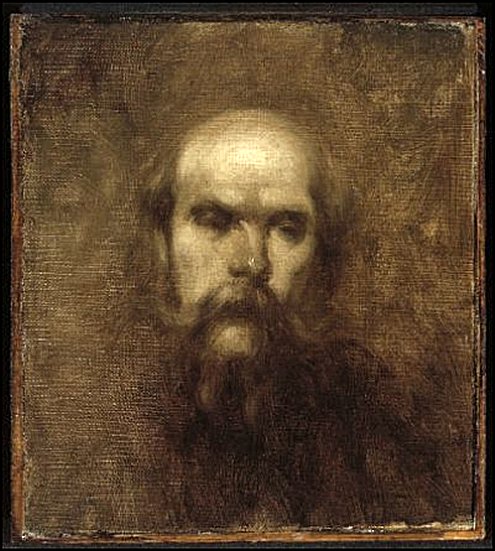

Charles Baudelaire

(1821-1867)

UN FANTÔME

I LES TÉNÈBRES

Dans les caveaux d’insondable tristesse

Où le Destin m’a déjà relégué;

Où jamais n’entre un rayon rosé et gai;

Où, seul avec la Nuit, maussade hôtesse,

Je suis comme un peintre qu’un Dieu moqueur

Condamne à peindre, hélas! sur les ténèbres;

Où, cuisinier aux appétits funèbres,

Je fais bouillir et je mange mon coeur,

Par instants brille, et s’allonge, et s’étale

Un spectre fait de grâce et de splendeur:

A sa rêveuse allure orientale,

Quand il atteint sa totale grandeur,

Je reconnais ma belle visiteuse:

C’est Elle! sombre et pourtant lumineuse.

II LE PARFUM

Lecteur, as-tu quelquefois respiré

Avec ivresse et lente gourmandise

Ce grain d’encens qui remplit une église,

Ou d’un sachet le musc invétéré?

Charme profond, magique, dont nous grise

Dans le présent le passé restauré!

Ainsi l’amant sur un corps adoré

Du souvenir cueille la fleur exquise.

De ses cheveux élastiques et lourds,

Vivant sachet, encensoir de l’alcôve,

Une senteur montait, sauvage et fauve,

Et des habits, mousseline ou velours,

Tout imprégnés de sa jeunesse pure,

Se dégageait un parfum de fourrure.

III LE CADRE

Comme un beau cadre ajoute à la peinture,

Bien qu’elle soit d’un pinceau très vanté,

Je ne sais quoi d’étrange et d’enchanté

En l’isolant de l’immense nature.

Ainsi bijoux, meubles, métaux, dorure,

S’adaptaient juste à sa rare beauté;

Rien n’offusquait sa parfaite clarté,

Et tout semblait lui servir de bordure.

Même on eût dit parfois qu’elle croyait

Que tout voulait l’aimer; elle noyait

Dans les baisers du satin et du linge

Son beau corps nu, plein de frissonnements,

Et, lente ou brusque, en tous ses mouvements,

Montrait la grâce enfantine du singe.

IV LE PORTRAIT

La Maladie et la Mort font des cendres

De tout le feu qui pour nous flamboya.

De ces grands yeux si fervents et si tendres,

De cette bouche où mon coeur se noya,

De ces baisers puissants comme un dictame,

De ces transports plus vifs que des rayons.

Que reste-t-il? C’est affreux, ô mon âme!

Rien qu’un dessin fort pâle, aux trois crayons,

Qui, comme moi, meurt dans la solitude,

Et que le Temps, injurieux vieillard,

Chaque jour frotte avec son aile rude…

Noir assassin de la Vie et de l’Art,

Tu ne tueras jamais dans ma mémoire

Celle qui fut mon plaisir et ma gloire!

Je te donne ces vers afin que, si mon nom

Aborde heureusement aux époques lointaines

Et fait rêver un soir les cervelles humaines,

Vaisseau favorisé par un grand aquilon,

Ta mémoire, pareille aux fables incertaines,

Fatigue le lecteur ainsi qu’un tympanon,

Et par un fraternel et mystique chaînon

Reste comme pendue à mes rimes hautaines;

Etre maudit à qui de l’abîme profond

Jusqu’au plus haut du ciel rien, hors moi, ne répond;

–O toi qui, comme une ombre à la trace éphémère,

Foules d’un pied léger et d’un regard serein

Les stupides mortels qui t’ont jugée amère,

Statue aux yeux de jais, grand ange au front d’airain!

fleursdumal.nl magazine – magazine for art & literature

More in: Baudelaire, Charles

Gérard de Nerval

(1808-1855)

Les Écrivains

Où fuir ? Où me cacher ? Quel déluge d’écrits,

En ce siècle falot vient infecter Paris,

En vain j’ai reculé devant le Solitaire,

Ô Dieu du mauvais goût ! Faut-il donc pour te plaire

Entasser des grands mots toujours vides de sens,

Chanter l’homme des nuits, ou l’esprit des torrents,

Mais en vain j’ai voulu faire entrer dans ma tête,

La foudre qui soupire au sein de la tempête,

Devant le Renégat j’ai pâli de frayeur ;

Et je ne sais pourquoi les esprits me font peur.

Ô grand Hugo, poète et raisonneur habile,

Viens me montrer cet art et grand et difficile,

Par lequel, le talent fait admirer aux sots,

Des vers, peut-être obscurs, mais riches de grands mots.

Ô Racine, Boileau ! vous n’étiez pas poètes,

Déposez les lauriers qui parèrent vos têtes,

Laissez à nos auteurs cet encens mérité,

Qui n’enivra jamais la médiocrité ;

Que vos vers relégués avec ceux de Virgile,

Fassent encore l’ennui d’un Public imbécile,

lis sont plats, peu sonnants, et souvent ennuyeux,

C’était peut-être assez pour nos tristes ayeux,

Esprits lourds et bornés, sans goût et sans usage,

Mais tout se perfectionne avec le temps et l’âge.

C’est comme vous parlez, ô sublimes auteurs,

Il ne faut pas, dit-on, disputer des couleurs,

Cependant repoussant le style Romantique

J’ose encor, malgré vous, admirer le classique

Je suis original, je le sais, j’en conviens,

Mais vous du Romantisme, ô glorieux soutiens,

Allez dans quelques clubs ou dans l’Académie

Lire les beaux produits de votre lourd génie,

Sans doute ce jour-là vous serez mis à neuf,

Paré d’un long jabot et d’un habit d’Elbeuf

Vous ferez retentir dans l’illustre assemblée,

Les sons lourds et plaintifs d’une muse ampoulée.

Quoi, misérable auteur que vieillit le travail,

Voilà donc le motif de tout cet attirail,

Surnuméraire obscur du Temple de la gloire,

Tu cherches les bravos d’un nombreux auditoire.

Eh quoi, tu ne crains pas que quelques longs sifflets,

Remplissent le salon de leurs sons indiscrets

Couvrant ta lourde voix au sortir de l’exorde,

En te faisant crier, grâce, Miséricorde !

Et c’était pour l’appât des applaudissements ?

Que dans ton cabinet tu séchas si longtemps ;

Voilà donc le motif de ta longue espérance

Quoi tout fut pour la gloire, et rien pour la science ?

Le savoir n’aurait donc aucun charme puissant

S’il n’était pas suivi d’un triomphe brillant,

Et tu lui préféras une vaine fumée,

Qui n’est pas la solide et bonne renommée

Sans compter direz-vous combien il est flatteur

D’entendre murmurer : C’est lui, ce grand auteur,

D’entendre le publie en citer des passages,

Et même après la mort admirer ses ouvrages ;

Pour le défunt, dis-tu, quel triomphe éclatant,

Sans doute pour le mort c’est un grand agrément

Sa gloire embellira sa demeure dernière,

La terre qui le couvre en est bien plus légère.

Ah ! C’est trop vous moquer de nos auteurs nouveaux,

Dis-tu, lorsque vous-même avez tous leurs défauts,

Mais en vain vous voulez censurer leurs ouvrages,

Vous les verrez toujours postuler des suffrages

Vous les verrez toujours occupés tout entiers,

A tirer leurs écrits des mains des Épiciers.

Mais vous, qui paraissez faire le moraliste,

De l’état d’Apollon ennuyeux rigoriste

Que retirez-vous de vos discours moraux ?

La haine des auteurs, et l’amitié des sots.

Ô toi qui me tint lieu jusqu’ici d’auditoire

Me crois-tu donc vraiment insensible à la gloire !

Si ma Plume jamais produisait des écrits ;

Qui ravissent la palme à tous nos beaux esprits.

J’aimerais à gagner un hommage sincère,

Mais je plains ton orgueil, Écrivain téméraire

Qui crois que les bravos qu’à dîner tu reçois,

Témoignent ton mérite, et sont de bon aloi.

Et cet Auteur encor qui sur la Place invite

A son maigre dîner, un maigre Parasite

Et qui lui dit ensuite à la fin du repas,

” Amis, parlez sans fraude, et ne me flattez pas,

” Trouvez-vous mes vers bons ? Dites en conscience ”

Peut-il à votre avis dire ce qu’il en pense ?

En plein barreau Damis est traité de voleur

Il prend pour sa défense un célèbre orateur

Comment défendra-t-il une cause pareille ?

Par des mots, de grands mots, et l’on dira, Mervei11e !

Eh ! Quoi peuple ignorant, vous gardez vos bravos,

Et vos cris répétés pour encenser les sots,

Croyez-vous qu’en chantant une chanson risible,

Un Pauvre à ses malheurs me rende bien sensible

Non, à d’autres plus sots il pourra s’adresser,

Et le vrai, le vrai seul pourra m’intéresser.

(1825)

Gérard de Nerval: Les Écrivains

fleursdumal.nl magazine

More in: Archive M-N, Nerval, Gérard de, Nerval, Gérard de

Paul Verlaine

(1844-1896)

Trois Poèmes

A Charles Baudelaire

Je ne t’ai pas connu, je ne t’ai pas aimé,

Je ne te connais point et je t’aime encor moins :

Je me chargerais mal de ton nom diffamé,

Et si j’ai quelque droit d’être entre tes témoins,

C’est que, d’abord, et c’est qu’ailleurs, vers les Pieds joints

D’abord par les clous froids, puis par l’élan pâmé

Des femmes de péché – desquelles ô tant oints,

Tant baisés, chrême fol et baiser affamé ! –

Tu tombas, tu prias, comme moi, comme toutes

Les âmes que la faim et la soif sur les routes

Poussaient belles d’espoir au Calvaire touché !

– Calvaire juste et vrai, Calvaire où, donc, ces doutes,

Ci, çà, grimaces, art, pleurent de leurs déroutes.

Hein ? mourir simplement, nous, hommes de péché.

Child wife

Vous n’avez rien compris à ma simplicité,

Rien, ô ma pauvre enfant !

Et c’est avec un front éventé, dépité

Que vous fuyez devant.

Vos yeux qui ne devaient refléter que douceur,

Pauvre cher bleu miroir

Ont pris un ton de fiel, ô lamentable soeur,

Qui nous fait mal à voir.

Et vous gesticulez avec vos petits bras

Comme un héros méchant,

En poussant d’aigres cris poitrinaires, hélas !

Vous qui n’étiez que chant !

Car vous avez eu peur de l’orage et du coeur

Qui grondait et sifflait,

Et vous bêlâtes vers votre mère – ô douleur ! –

Comme un triste agnelet.

Et vous n’aurez pas su la lumière et l’honneur

D’un amour brave et fort,

Joyeux dans le malheur, grave dans le bonheur,

Jeune jusqu’à la mort !

Lamento

La ville dresse ses hauts toits

Aux mille dentelures folles.

Un bruit de joyeuses paroles.

Monte au ciel, rassurante voix.

– Que me fait cette gaieté vile

De la ville !

Quelle paix vaste règne aux champs !

L’oiseau chante dans le grand chêne,

Les midis font blanche la plaine

Que dorent les soleils couchants.

– Peu m’importe ta gloire pure,

Ô nature !

Avec les signes de ses flots,

Avec sa plainte solennelle,

La mer immense nous appelle,

Nous tous, rêveurs et matelots.

– Qu’est-ce que tu me veux encore,

Mer sonore ?

– Ah ! ni les flots des Océans,

Ni les campagnes et leur ombre,

Ni les cités aux bruits sans nombre,

Qu’édifièrent des géants,

Rien ne réveillera ma mie

Tant endormie.

Paul Verlaine: Trois Poèmes

KEMP=MAG – kempis poetry magazine

More in: Verlaine, Paul

J. H. L e o p o l d

(1865-1925)

P a u l V e r l a i n e †

I

Men mocht wel willen in donzen woorden

van hem te horen, nu hij pas

dood is en wat zijn leven was

voor ‘t eerste stil gaat worden; stoorden

nu woorden niet in zijn beginnen

der vredigheid hem toegebracht

en in de schuwe ernst betracht

door ons, die ons willen bezinnen

over het sidderende, dat wij vonden

in ons; zó het opeens lag neer

in donker, lijden van een zeer

verborgen iets en zeer geschonden.

II

Hoe zoet gesloten, toegesloten

en goed geborgen in donkernis

buiten, waar lente komende is

met regen onder de lucht de blote

een man, die heeft zijn afgewende

leven stil voor zich heen gevoerd,

een povere maar een ontroerd

tedere en hij in zijn ellende

was tot de enige zin gekomen

des levens: dat wij wezen zouden

verscholen, in geduld gehouden

en wegverloren, zó eerst vromen.

Een wijze – en om de dode is veel

van zoetheid en mijmering gebleven

en het bemoeien en dóórleven

der mensen heeft aan hem geen deel.

Januari 1896

J.H. Leopold gedicht: Paul Verlaine (1844 – 1896)

k e m p i s p o e t r y m a g a z i n e

More in: Archive K-L, Leopold, J.H., Verlaine, Paul

P a u l V e r l a i n e

(1844-1896)

L a s o u p e d u s o i r

À J.-K. Huysmans

Il fait nuit dans la chambre étroite et froide où l’homme

Vient de rentrer, couvert de neige, en blouse, et comme

Depuis trois jours il n’a pas prononcé deux mots,

La femme a peur et fait des signes aux marmots.

Un seul lit, un bahut disloqué, quatre chaises,

Des rideaux jadis blancs conchiés des punaises,

Une table qui va s’écroulant d’un côté, –

Le tout navrant avec un air de saleté.

L’homme, grand front, grands yeux pleins d’une sombre flamme

A vraiment des lueurs d’intelligence et d’âme

Et c’est ce qu’on appelle un solide garçon.

La femme, jeune encore, est belle à sa façon.

Mais la Misère a mis sur eux sa main funeste,

Et perdant par degrés rapides ce qui reste

En eux de tristement vénérable et d’humain,

Ce seront la femelle et le mâle, demain.

Tous se sont attablés pour manger de la soupe

Et du boeuf, et ce tas sordide forme un groupe

Dont l’ombre à l’infini s’allonge tout autour

De la chambre, la lampe étant sans abat-jour.

Les enfants sont petits et pâles, mais robustes

En dépit des maigreurs saillantes de leurs bustes

Qui disent les hivers passés sans feu souvent

Et les étés subis dans un air étouffant.

Non loin d’un vieux fusil rouillé qu’un clou supporte

Et que la lampe fait luire d’étrange sorte,

Quelqu’un qui chercherait longtemps dans ce retrait

Avec l’oeil d’un agent de police verrait

Empilés dans le fond de la boiteuse armoire,

Quelques livres poudreux de " science " et d’ " histoire " ,

N, Et sous le matelas, cachés avec grand soin,

Des romans capiteux cornés à chaque coin.

Ils mangent cependant. L’homme, morne et farouche,

Porte la nourriture écoeurante à sa bouche

D’un air qui n’est rien moins nonobstant que soumis,

Et son eustache semble à d’autres soins promis.

La femme pense à quelque ancienne compagne,

Laquelle a tout, voiture et maison de campagne,

Tandis que les enfants, leurs poings dans leurs yeux clos,

Ronflant sur leur assiette imitent des sanglots.

Paul Verlaine: La soupe du soir.

À J.-K. Huysmans

k e m p i s p o e t r y m a g a z i n e

More in: Joris-Karl Huysmans, Verlaine, Paul

.jpg)

C h a r l e s B a u d e l a i r e

(1821-1867)

6 P o è m e s

Le serpent qui danse

Que j’aime voir, chère indolente,

De ton corps si beau,

Comme une étoile vacillante,

Miroiter la peau!

Sur ta chevelure profonde

Aux âcres parfums,

Mer odorante et vagabonde

Aux flots bleus et bruns.

Comme un navire qui s’éveille

Au vent du matin,

Mon âme rêveuse appareille

Pour un ciel lointain.

Tes yeux, où rien ne se révèle

De doux ni d’amer,

Sont deux bijoux froids où se mêle

L’or avec le fer.

A te voir marcher en cadence,

Belle d’abandon,

On dirait un serpent qui danse

Au bout d’un bâton;

Sous le fardeau de ta paresse

Ta tête d’enfant

Se balance avec la mollesse

D’un jeune éléphant,

Et son corps se penche et s’allonge

Comme un fin vaisseau

Qui roule bord sur bord, et plonge

Ses vergues dans l’eau.

Comme un flot grossi par la fonte

Des glaciers grondants,

Quand l’eau de ta bouche remonte

Au bord de tes dents,

Je crois boire un vin de Bohême,

Amer et vainqueur,

Un ciel liquide qui parsème

D’étoiles mon coeur!

Tout entière

Le Démon, dans ma chambre haute,

Ce matin est venu me voir,

Et, tâchant à me prendre en faute,

Me dit: « Je voudrais bien savoir,

Parmi toutes les belles choses

Dont est fait son enchantement,

Parmi les objets noirs ou roses

Qui composent son corps charmant,

Quel est le plus doux. »–O mon âme!

Tu répondis à l’Abhorré:

« Puisqu’en elle tout est dictame,

Rien ne peut être préféré.

Lorsque tout me ravit, j’ignore

Si quelque chose me séduit.

Elle éblouit comme l’Aurore

Et console comme la Nuit;

Et l’harmonie est trop exquise,

Qui gouverne tout son beau corps,

Pour que l’impuissante analyse

En note les nombreux accords.

O métamorphose mystique

De tous mes sens fondus en un!

Son haleine fait la musique,

Comme sa voix fait le parfum! »

Que diras-tu ce soir, pauvre âme solitaire,

Que diras-tu, mon coeur, coeur autrefois flétri,

A la très belle, à la très bonne, à la très chère,

Dont le regard divin t’a soudain refleuri?

–Nous mettrons noire orgueil à chanter ses louanges,

Rien ne vaut la douceur de son autorité;

Sa chair spirituelle a le parfum des Anges,

Et son oeil nous revêt d’un habit de clarté.

Que ce soit dans la nuit et dans la solitude.

Que ce soit dans la rue et dans la multitude;

Son fantôme dans l’air danse comme un flambeau.

Parfois il parle et dit: « Je suis belle, et j’ordonne

Que pour l’amour de moi vous n’aimiez que le Beau.

Je suis l’Ange gardien, la Muse et la Madone. »

Confession

Une fois, une seule, aimable et douce femme,

A mon bras votre bras poli

S’appuya (sur le fond ténébreux de mon âme

Ce souvenir n’est point pâli).

Il était tard; ainsi qu’une médaille neuve

La pleine lune s’étalait,

Et la solennité de la nuit, comme un fleuve,

Sur Paris dormant ruisselait.

Et le long des maisons, sous les portes cochères,

Des chats passaient furtivement,

L’oreille au guet, ou bien, comme des ombres chères,

Nous accompagnaient lentement.

Tout à coup, au milieu de l’intimité libre

Eclose à la pâle clarté,

De vous, riche et sonore instrument où ne vibre

Que la radieuse gaîté,

De vous, claire et joyeuse ainsi qu’une fanfare

Dans le matin étincelant,

Une note plaintive, une note bizarre

S’échappa, tout en chancelant.

Comme une enfant chétive, horrible, sombre, immonde

Dont sa famille rougirait,

Et qu’elle aurait longtemps, pour la cacher au monde,

Dans un caveau mise au secret!

Pauvre ange, elle chantait, votre note criarde:

« Que rien ici-bas n’est certain,

Et que toujours, avec quelque soin qu’il se farde,

Se trahit l’égoïsme humain;

Que c’est un dur métier que d’être belle femme,

Et que c’est le travail banal

De la danseuse folle et froide qui se pâme

Dans un sourire machinal;

Que bâtir sur les coeurs est une chose sotte,

Que tout craque, amour et beauté,

Jusqu’à ce que l’Oubli les jette dans sa hotte

Pour les rendre à l’Eternité! »

J’ai souvent évoqué cette lune enchantée,

Ce silence et cette langueur,

Et cette confidence horrible chuchotée

Au confessionnal du coeur.

Le flacon

Il est de forts parfums pour qui toute matière

Est poreuse. On dirait qu’ils pénètrent le verre.

En ouvrant un coffret venu de l’orient

Dont la serrure grince et rechigne en criant,

Ou dans une maison déserte quelque armoire

Pleine de l’âcre odeur des temps, poudreuse et noire,

Parfois on trouve un vieux flacon qui se souvient,

D’où jaillit toute vive une âme qui revient.

Mille pensers dormaient, chrysalides funèbres,

Frémissant doucement dans tes lourdes ténèbres,

Qui dégagent leur aile et prennent leur essor,

Teintés d’azur, glacés de rose, lamés d’or.

Voilà le souvenir enivrant qui voltige

Dans l’air troublé; les yeux se ferment; le Vertige

Saisit l’âme vaincue et la pousse à deux mains

Vers un gouffre obscurci de miasmes humains;

Il la terrasse au bord d’un gouffre séculaire,

Où, Lazare odorant déchirant son suaire,

Se meut dans son réveil le cadavre spectral

D’un vieil amour ranci, charmant et sépulcral.

Ainsi, quand je serai perdu dans la mémoire

Des hommes, dans le coin d’une sinistre armoire;

Quand on m’aura jeté, vieux flacon désolé,

Décrépit, poudreux, sale, abject, visqueux, fêlé,

Je serai ton cercueil, aimable pestilence!

Le témoin de ta force et de ta virulence,

Cher poison préparé par les anges! liqueur

Qui me ronge, ô la vie et la mort de mon coeur!

Le poison

Le vin sait revêtir le plus sordide bouge

D’un luxe miraculeux,

Et fait surgir plus d’un portique fabuleux

Dans l’or de sa vapeur rouge,

Comme un soleil couchant dans un ciel nébuleux.

L’opium agrandit ce qui n’a pas de bornes,

Allonge l’illimité,

Approfondit le temps, creuse la volupté,

Et de plaisirs noirs et mornes

Remplit l’âme au delà de sa capacité.

Tout cela ne vaut pas le poison qui découle

De tes yeux, de tes yeux verts,

Lacs où mon âme tremble et se voit à l’envers…

Mes songes viennent en foule

Pour se désaltérer à ces gouffres amers.

Tout cela ne vaut pas le terrible prodige

De ta salive qui mord,

Qui plonge dans l’oubli mon âme sans remord,

Et, charriant le vertige,

La roule défaillante aux rives de la mort!

Femmes damnés

Comme un bétail pensif sur le sable couchées,

Elles tournent leurs yeux vers l’horizon des mers,

Et leurs pieds se cherchant et leurs mains rapprochées

Ont de douces langueurs et des frissons amers:

Les unes, coeurs épris des longues confidences,

Dans le fond des bosquets où jasent les ruisseaux,

Vont épelant l’amour des craintives enfances

Et creusent le bois vert des jeunes arbrisseaux;

D’autres, comme des soeurs, marchent lentes et graves

A travers les rochers pleins d’apparitions,

Où saint Antoine a vu surgir comme des laves

Les seins nus et pourprés de ses tentations;

Il en est, aux lueurs des résines croulantes,

Qui dans le creux muet des vieux antres païens

T’appellent au secours de leurs fièvres hurlantes,

O Bacchus, endormeur des remords anciens!

Et d’autres, dont la gorge aime les scapulaires,

Qui, recelant un fouet sous leurs longs vêtements,

Mêlent dans le bois sombre et les nuits solitaires

L’écume du plaisir aux larmes des tourments.

O vierges, ô démons, ô monstres, ô martyres,

De la réalité grands esprits contempteurs,

Chercheuses d’infini, dévotes et satyres,

Tantôt pleines de cris, tantôt pleines de pleurs,

Vous que dans votre enfer mon âme a poursuivies,

Pauvres soeurs, je vous aime autant que je vous plains,

Pour vos mornes douleurs, vos soifs inassouvies,

Et les urnes d’amour dont vos grands coeurs sont pleins!

C h a r l e s B a u d e l a i r e p o e t r y

fleursdumal.nl magazine – magazine for art & literature

More in: Archive A-B, Baudelaire, Baudelaire, Charles

G é r a r d d e N e r v a l

(1808-1855)

Les Papillons

I

De toutes les belles choses

Qui nous manquent en hiver,

Qu’aimez-vous mieux ? – Moi, les roses ;

– Moi, l’aspect d’un beau pré vert ;

– Moi, la moisson blondissante,

Chevelure des sillons ;

– Moi, le rossignol qui chante ;

– Et moi, les beaux papillons !

Le papillon, fleur sans tige,

Qui voltige,

Que l’on cueille en un réseau ;

Dans la nature infinie,

Harmonie

Entre la plante et l’oiseau !…

Quand revient l’été superbe,

Je m’en vais au bois tout seul :

Je m’étends dans la grande herbe,

Perdu dans ce vert linceul.

Sur ma tête renversée,

Là, chacun d’eux à son tour,

Passe comme une pensée

De poésie ou d’amour !

Voici le papillon “faune”,

Noir et jaune ;

Voici le “mars” azuré,

Agitant des étincelles

Sur ses ailes

D’un velours riche et moiré.

Voici le “vulcain” rapide,

Qui vole comme un oiseau :

Son aile noire et splendide

Porte un grand ruban ponceau.

Dieux ! le “soufré”, dans l’espace,

Comme un éclair a relui…

Mais le joyeux “nacré” passe,

Et je ne vois plus que lui !

II

Comme un éventail de soie,

Il déploie

Son manteau semé d’argent ;

Et sa robe bigarrée

Est dorée

D’un or verdâtre et changeant.

Voici le “machaon-zèbre”,

De fauve et de noir rayé ;

Le “deuil”, en habit funèbre,

Et le “miroir” bleu strié ;

Voici l'”argus”, feuille-morte,

Le “morio”, le “grand-bleu”,

Et le “paon-de-jour” qui porte

Sur chaque aile un oeil de feu !

Mais le soir brunit nos plaines ;

Les “phalènes”

Prennent leur essor bruyant,

Et les “sphinx” aux couleurs sombres,

Dans les ombres

Voltigent en tournoyant.

C’est le “grand-paon” à l’oeil rose

Dessiné sur un fond gris,

Qui ne vole qu’à nuit close,

Comme les chauves-souris ;

Le “bombice” du troëne,

Rayé de jaune et de vent,

Et le “papillon du chêne”

Qui ne meurt pas en hiver !…

Voici le “sphinx” à la tête

De squelette,

Peinte en blanc sur un fond noir,

Que le villageois redoute,

Sur sa route,

De voir voltiger le soir.

Je hais aussi les “phalènes”,

Sombres hôtes de la nuit,

Qui voltigent dans nos plaines

De sept heures à minuit ;

Mais vous, papillons que j’aime,

Légers papillons de jour,

Tout en vous est un emblème

De poésie et d’amour !

III

Malheur, papillons que j’aime,

Doux emblème,

A vous pour votre beauté !…

Un doigt, de votre corsage,

Au passage,

Froisse, hélas ! le velouté !…

Une toute jeune fille

Au coeur tendre, au doux souris,

Perçant vos coeurs d’une aiguille,

Vous contemple, l’oeil surpris :

Et vos pattes sont coupées

Par l’ongle blanc qui les mord,

Et vos antennes crispées

Dans les douleurs de la mort !…

Gérard de Nerval: Les Papillons

fleursdumal.nl magazine

More in: Archive M-N, Nerval, Gérard de, Nerval, Gérard de

.jpg)

Charles Baudelaire

(1821-1867)

L e s C h a t s

3 Poèmes

Le chat

Viens, mon beau chat, sur mon coeur amoureux:

Retiens les griffes de ta patte,

Et laisse-moi plonger dans tes beaux yeux,

Mêlés de métal et d’agate.

Lorsque mes doigts caressent à loisir

Ta tête et ton dos élastique,

Et que ma main s’enivre du plaisir

De palper ton corps électrique,

Je vois ma femme en esprit; son regard,

Comme le tien, aimable bête,

Profond et froid, coupe et fend comme un dard.

Et, des pieds jusques à la tête,

Un air subtil, un dangereux parfum

Nagent autour de son corps brun.

Le chat

I

Dans ma cervelle se promène

Ainsi qu’en son appartement,

Un beau chat, fort, doux et charmant,

Quand il miaule, on l’entend à peine,

Tant son timbre est tendre et discret;

Mais que sa voix s’apaise ou gronde,

Elle est toujours riche et profonde.

C’est là son charme et son secret.

Cette voix, qui perle et qui filtre

Dans mon fond le plus ténébreux,

Me remplit comme un vers nombreux

Et me réjouit comme un philtre.

Elle endort les plus cruels maux

Et contient toutes les extases;

Pour dire les plus longues phrases,

Elle n’a pas besoin de mots.

Non, il n’est pas d’archet qui morde

Sur mon coeur, parfait instrument,

Et fasse plus royalement

Chanter sa plus vibrante corde

Que ta voix, chat mystérieux,

Chat séraphique, chat étrange,

En qui tout est, comme un ange,

Aussi subtil qu’harmonieux.

II

De sa fourrure blonde et brune

Sort un parfum si doux, qu’un soir

J’en fus embaumé, pour l’avoir

Caressée une fois, rien qu’une.

C’est l’esprit familier du lieu;

Il juge, il préside, il inspire

Toutes choses dans son empire;

Peut-être est-il fée, est-il dieu?

Quand mes yeux, vers ce chat que j’aime

Tirés comme par un aimant,

Se retournent docilement,

Et que je regarde en moi-même,

Je vois avec étonnement

Le feu de ses prunelles pâles,

Clairs fanaux, vivantes opales,

Qui me contemplent fixement.

Les chats

Les amoureux fervents et les savants austères

Aiment également dans leur mûre saison,

Les chats puissants et doux, orgueil de la maison,

Qui comme eux sont frileux et comme eux sédentaires.

Amis de la science et de la volupté,

Ils cherchent le silence et l’horreur des ténèbres;

L’Erèbe les eût pris pour ses coursiers funèbres,

S’ils pouvaient au servage incliner leur fierté.

Ils prennent en songeant les nobles attitudes

Des grands sphinx allongés au fond des solitudes,

Qui semblent s’endormir dans un rêve sans fin;

Leurs reins féconds sont pleins d’étincelles magiques,

Et des parcelles d’or, ainsi qu’un sable fin,

Etoilent vaguement leurs prunelles mystiques.

fleursdumal.nl magazine – magazine for art & literature

More in: Baudelaire, Charles

.jpg)

Charles Baudelaire

(1821-1867)

3 Poèmes

Une charogne

Rappelez-vous l’objet que nous vîmes, mon âme,

Ce beau matin d’été si doux:

Au détour d’un sentier une charogne infâme

Sur un lit semé de cailloux,

Les jambes en l’air, comme une femme lubrique,

Brûlante et suant les poisons,

Ouvrait d’une façon nonchalante et cynique

Son ventre plein d’exhalaisons.

Le soleil rayonnait sur cette pourriture,

Comme afin de la cuire à point,

Et de rendre au centuple à la grande Nature

Tout ce qu’ensemble elle avait joint.

Et le ciel regardait la carcasse superbe

Comme une fleur s’épanouir;

La puanteur était si forte que sur l’herbe

Vous crûtes vous évanouir.

Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride,

D’où sortaient de noirs bataillons

De larves qui coulaient comme un épais liquide

Le long de ces vivants haillons.

Tout cela descendait, montait comme une vague,

Où s’élançait en pétillant;

On eût dit que le corps, enflé d’un souffle vague,

Vivait en se multipliant.

Et ce monde rendait une étrange musique

Comme l’eau courante et le vent,

Ou le grain qu’un vanneur d’un mouvement rythmique

Agite et tourne dans son van.

Les formes s’effaçaient et n’étaient plus qu’un rêve,

Une ébauche lente à venir

Sur la toile oubliée, et que l’artiste achève

Seulement par le souvenir.

Derrière les rochers une chienne inquiète

Nous regardait d’un oeil fâché,

Epiant le moment de reprendre au squelette

Le morceau qu’elle avait lâché.

–Et pourtant vous serez semblable à cette ordure,

A cette horrible infection,

Etoile de mes yeux, soleil de ma nature,

Vous, mon ange et ma passion!

Oui! telle vous serez, ô la reine des grâces,

Après les derniers sacrements,

Quand vous irez sous l’herbe et les floraisons grasses,

Moisir parmi les ossements.

Alors, ô ma beauté, dites à la vermine

Qui vous mangera de baisers,

Que j’ai gardé la forme et l’essence divine

De mes amours décomposés!

Sepulture d’un poète maudit

Si par une nuit lourde et sombre

Un bon chrétien, par charité,

Derrière quelque vieux décombre

Enterre votre corps vanté,

A l’heure où les chastes étoiles

Ferment leurs yeux appesantis,

L’araignée y fera ses toiles,

Et la vipère ses petits;

Vous entendrez toute l’année

Sur votre tête condamnée

Les cris lamentables des loups

Et des sorcières faméliques,

Les ébats des vieillards lubriques

Et les complots des noirs filous.

Le mort joyeux

Dans une terre grasse et pleine d’escargots

Je veux creuser moi-même une fosse profonde,

Où je puisse à loisir étaler mes vieux os

Et dormir dans l’oubli comme un requin dans l’onde.

Je hais les testaments et je hais les tombeaux;

Plutôt que d’implorer une larme du monde,

Vivant, j’aimerais mieux inviter les corbeaux

A saigner tous les bouts de ma carcasse immonde.

O vers! noirs compagnons sans oreille et sans yeux,

Voyez venir à vous un mort libre et joyeux;

Philosophes viveurs, fils de la pourriture,

A travers ma ruine allez donc sans remords,

Et dites-moi s’il est encor quelque torture

Pour ce vieux corps sans âme et mort parmi les morts?

KEMP=MAG – kempis poetry magazine – magazine for art & literature

More in: Archive A-B, Baudelaire, Baudelaire, Charles

Charles Baudelaire

(1821-1867)

Le Vampire

Toi qui, comme un coup de couteau.

Dans mon coeur plaintif est entrée;

Toi qui, forte comme un troupeau

De démons, vins, folle et parée,

De mon esprit humilié

Faire ton lit et ton domaine.

–Infâme à qui je suis lié

Comme le forçat à la chaîne,

Comme au jeu le joueur têtu,

Comme à la bouteille l’ivrogne,

Comme aux vermines la charogne,

–Maudite, maudite sois-tu!

J’ai prié le glaive rapide

De conquérir ma liberté,

Et j’ai dit au poison perfide

De secourir ma lâcheté.

Hélas! le poison et le glaive

M’ont pris en dédain et m’ont dit:

« Tu n’es pas digne qu’on t’enlève

A ton esclavage maudit,

Imbécile!–de son empire

Si nos efforts te délivraient,

Tes baisers ressusciteraient

Le cadavre de ton vampire! »

Une nuit que j’étais près d’une affreuse Juive,

Comme au long d’un cadavre un cadavre étendu,

Je me pris à songer près de ce corps vendu

A la triste beauté dont mon désir se prive.

Je me représentai sa majesté native,

Son regard de vigueur et de grâces armé,

Ses cheveux qui lui font un casque parfumé,

Et dont le souvenir pour l’amour me ravive.

Car j’eusse avec ferveur baisé ton noble corps,

Et depuis tes pieds frais jusqu’à tes noires tresses

Déroulé le trésor des profondes caresses,

Si, quelque soir, d’un pleur obtenu sans effort

Tu pouvais seulement, ô reine des cruelles,

Obscurcir la splendeur de tes froides prunelles.

![]()

kempis poetry magazine

More in: Archive A-B, Baudelaire, Charles

Paul Verlaine

(1844-1896)

S p l e e n

Les roses étaient toutes rouges

Et les lierres étaient tout noirs.

Chère, pour peu que tu ne bouges,

Renaissent tous mes désespoirs.

Le ciel était trop bleu, trop tendre,

La mer trop verte et l’air trop doux.

Je crains toujours, – ce qu’est d’attendre !

Quelque fuite atroce de vous.

Du houx à la feuille vernie

Et du luisant buis je suis las,

Et de la campagne infinie

Et de tout, fors de vous, hélas !

Paul Verlaine: Spleen

kempis poetry magazine

![]()

More in: Archive U-V, Verlaine, Paul

Gérard de Nerval

(1808-1855)

Caligula – I er chant

L’hiver s’enfuit ; le printemps embaumé

Revient suivi des Amours et de Flore ;

Aime demain qui n’a jamais aimé,

Qui fut amant, demain le soit encore !

Hiver était le seul maître des temps,

Lorsque Vénus sortit du sein de l’onde ;

Son premier souffle enfanta le printemps,

Et le printemps fit éclore le monde.

L’été brûlant a ses grasses moissons,

Le riche automne a ses treilles encloses,

L’hiver frileux son manteau de glaçons,

Mais le printemps a l’amour et les roses.

L’hiver s’enfuit, le printemps embaumé

Revient suivi des Amours et de Flore ;

Aime demain qui n’a jamais aimé,

Qui fut amant, demain le soit encore !

Caligula – II ème chant

De roses vermeilles

Nos champs sont fleuris,

Et le bras des treilles

Tend à nos corbeilles

Ses raisins mûris.

Puisque chaque année

Jetant aux hivers

Sa robe fanée,

Renaît couronnée

De feuillages verts,

Puisque toute chose

S’offre à notre main

Pour qu’elle en dispose,

Effeuillons la rose,

Foulons le raisin ;

Car le temps nous presse

D’un constant effort ;

Hier la jeunesse,

Ce soir la vieillesse,

Et demain la mort.

Étrange mystère !

Chaque homme à son tour

Passe solitaire

Un jour sur la terre ;

Mais pendant ce jour,

De roses vermeilles

Nos champs sont fleuris,

Et le bras des treilles

Tend à nos corbeilles

Ses raisins mûris.

Caligula – III ème chant

César a fermé la paupière ;

Au jour doit succéder la nuit ;

Que s’éteigne toute lumière,

Que s’évanouisse tout bruit.

A travers ces arcades sombres,

Enfants aux folles passions,

Disparaissez comme des ombres,

Fuyez comme des visions.

Allez, que le caprice emporte

Chaque àme selon son désir,

Et que, close après vous, la porte

Ne se rouvre plus qu’au plaisir.

Gérard de Nerval: Caligula

fleursdumal.nl magazine

More in: Archive M-N, Nerval, Gérard de, Nerval, Gérard de

Thank you for reading Fleurs du Mal - magazine for art & literature