Fleurs du Mal Magazine

Or see the index

Arthur Cravan

Arthur Cravan

(1887-1918)

OSCAR WILDE EST VIVANT !

C’était la nuit du vingt-trois mars dix-neuf cent treize. Et si je vais donner des détails minutieux sur l’état d’âme que j’avais en cette soirée de fin d’hiver, c’est que ce furent les heures les plus mémorables de ma vie. Je veux aussi montrer les étrangetés de mon caractère, foyer de mes inconséquences ; ma détestable nature, que je ne changerai pourtant contre aucune autre, bien qu’elle m’ait toujours défendu d’avoir une ligne de conduite ; parce qu’elle me fait tantôt honnête, tantôt fourbe, et vaniteux et modeste, grossier ou distingué. Je veux vous les faire deviner afin que vous ne me détestiez point, comme, tout à l’heure, vous seriez peut-être tenté de le faire en me lisant.

C’était la nuit du vingt-trois mars dix-neuf cent treize.

Sans doute ne sommes-nous pas physiquement semblables : mes jambes doivent être beaucoup plus longues que les vôtres, et ma tête haut perchée, est par là, heureusement balancée : notre tour de poitrine diffère aussi, ce qui, probablement, vous empêchera de pleurer et rire avec moi.

C’était la nuit du vingt-trois mars dix-neuf cent treize. Il pleuvait. Dix heures avaient déjà sonné. J’étais couché tout habillé sur mon lit, et je n’avais pas pris soin d’allumer la lampe, car ce soir-là je m’étais senti lâche devant un si grand effort. Je m’ennuyais affreusement. Je me disais : « Ah Paris, que je te porte de haine ! Que fais-tu dans cette ville ? Ah ! c’est du propre ! Sans doute, penses-tu y réussir ! Mais il faut vingt ans pour le faire, mon pauvre, et si tu atteins à la gloire tu seras alors laid comme un homme. Je ne comprendrai jamais comment Victor Hugo a pu, quarante ans durant, faire son métier. Toute la littérature, c’est : ta, ta, ta, ta, ta, ta. L’Art, l’Art, ce que je m’en fiche de l’Art ! Merde, nom de Dieu ! — Je deviens terriblement grossier à ces moments-là, — et pourtant je sens que je ne dépasse aucune limite, puisque j’étouffe encore. — Malgré tout, j’aspire au succès, car je sens que je saurais drôlement m’en servir, et je trouverais amusant d’être célèbre ; mais comment ferais-je pour me prendre au sérieux ? Dire que, tant que nous sommes, nous ne rions pas sans discontinuer. Mais, nouvel embarras, je désire aussi la vie merveilleuse du raté. Et comme la tristesse en moi se mêle toujours à la plaisanterie, c’était des : « Oh, la la ! » suivis aussitôt de : « Tra, la, la ! » Je pensais encore : Je mange mon capital, ça va être gai ! et je puis deviner, ce que sera ma peine, quand, vers la quarantaine, à tous les points de vue, je me verrai ruiné. « Ohé ! » ajoutai-je immédiatement en manière de conclusion à ces petits vers ; car il fallait que je riasse encore. Cherchant une diversion, je voulus rimer, mais l’inspiration, qui se plaît à agacer la volonté par mille détours, me fit complètement défaut. A force de me creuser la tête, je trouvais ce quatrain d’une ironie connue qui me dégoûta bien vite :

J’étais couché sur mes draps,

Comme un lion sur le sable,

Et, pour effet admirable,

Je laissais pendre mon bras,

Incapable d’originalité, et ne renonçant pas à produire, je cherchai à donner quelque lustre à d’anciennes poésies, oubliant que le vers est un enfant incorrigible ! Naturellement, je n’eus pas plus de succès : tout restait aussi médiocre. Enfin, dernière extravagance, j’imaginais le prosopoème, chose future, et dont je renvoyai, du reste, l’exécution aux jours heureux — et combien lamentables — de l’inspiration. Il s’agissait d’une pièce commencée en prose et qui insensiblement par des rappels — la rime — d’abord lointains et de plus en plus rapprochés, naissait à la poésie pure.

Puis je retombais dans mes tristes pensées.

Ce qui me faisait le plus de mal c’était de me dire que je me trouvais encore à Paris, trop faible pour en sortir ; que j’avais un appartement et même des meubles — à ce moment-là, j’aurais bien mis le feu à la maison — que j’étais à Paris quand il y avait des lions et des girafes ; et je pensais que la science elle-même avait enfanté ses mammouths, et que nous ne voyions déjà plus que des éléphants ; et que dans mille ans la réunion de toutes les machines du monde ne ferait pas plus de bruit que : « scs, scs, scs ». Ce ; « scs, scs, scs » m’égaya faiblement. Je suis ici, sur ce lit, comme un fainéant ; non point qu’il me déplaise d’être un terrible paresseux ; mais je hais de rester longtemps que ça, quand notre époque est la plus favorable aux trafiquants et aux filous ; moi, à qui il suffit d’un air de violon pour me donner la rage de vivre ; moi qui pourrais me tuer de plaisir ; mourir d’amour pour toutes les femmes ; qui pleure toutes les villes, je suis ici, parce que la vie n’a pas de solution. Je puis faire la fête à Montmartre et mille excentricités, puisque j’en ai besoin ; je puis être pensif, physique ; me muer tour à tour en marin, jardinier ou coiffeur ; mais, si je veux goûter aux voluptés du prêtre, je dois donner un lustre sur mes quarantes années d’existence, et perdre d’incalculables jouissances, durant que je serai uniquement sage. Moi, qui me rêve même dans les catastrophes, je dis que l’homme n’est si infortuné que parce que mille âmes habitent un seul corps.

C’était la nuit du vingt-trois mars dix-neuf cent treize. Par instant, j’entendais siffler un remorqueur, et je me disais : « Pourquoi es-tu si poétique, puisque tu ne vas pas plus loin que Rouen, et que tu ne cours aucun danger ? Ah ! laisse-moi rire, rire, mais rire comme Jack Johnson ! »

Sans doute, avais-je, ce soir-là, l’âme d’un déchu, car, j’en suis sûr, personne — puisque je n’ai jamais trouvé un ami — n’a aimé autant que moi : chaque fleur me transforme en papillon ; mieux qu’une brebis, je foule l’herbe avec ravissement ; l’air, ô l’air ! des après-midis entières ne m’occupai-je pas à respirer ? à l’approche de la mer, mon cœur ne danse-t-il pas ainsi qu’une bouée ? et dès que je fends la vague mon organisme est celui d’un poisson. Dans la nature, je me sens feuillu ; mes cheveux sont verts et mon sang charrie du vert ; souvent, j’adore un caillou ; l’angélus m’est cher ; et j’aime à écouter le souvenir lorsqu’il se plaint comme un sifflet.

J’étais descendu dans mon ventre, et je devais commencer à être dans un état féerique ; car mon tube digestif était suggestif ; ma cellule folle dansait ; et mes souliers me paraissaient miraculeux. Ce qui m’incite encore à penser de la sorte, c’est qu’à cette minute je perçus un faible bruit de sonnette, de quoi le timbre ordinaire, en apparence, se répandit dans tous mes membres, comme un liquide merveilleux. Je me levais lentement et, précipitamment, j’allais ouvrir, joyeux d’une diversion aussi inattendue. Je tirai la porte : un homme immense se tenait devant moi.

— Monsieur Lloyd.

— C’est moi-même, fis-je ; voulez-vous vous donner la peine d’entrer.

Et l’étranger foula mon seuil avec des airs magiques de reine ou de pigeon.

— Je vais faire la lumière… pardonnez-moi de vous recevoir ainsi… j’étais seul, et…

— Non, non, non ; de grâce, ne vous dérangez en aucune façon. J’insistai.

— Une dernière fois, je vous prie, me dit l’inconnu, recevez-moi dans l’ombre.

Amusé, je lui offris un fauteuil, et lui fis vis-à-vis. Aussitôt il commença :

— Vos oreilles peuvent-elles entendre des choses inouïes ?

— Pardon, balbutiai-je, un peu interloqué, pardon, je n’ai pas très bien compris.

— J’ai dit : « Vos oreilles peuvent-elles entendre des choses inouïes ? » Cette fois, je dis simplement : oui.

Alors, prenant un temps, celui que je croyais un étranger prononça : « Je suis Sébastien Melmoth. »

Jamais je ne pourrai rendre ce qui se passa en moi : dans une abnégation subite et totale de moi-même, je voulais lui sauter au cou, l’embrasser comme une maîtresse, lui donner à manger et à boire, le coucher, le vêtir, lui procurer des femmes, enfin, sortir tout mon argent de la banque pour lui en remplir les poches. Les seules paroles que j’arrivais à articuler afin de résumer mes sentiments innombrables, furent : « Oscar Wilde ! Oscar Wilde ! » Celui-ci comprit mon trouble et mon amour, et murmura : « Dear Fabian. » De m’entendre nommer ainsi familièrement et tendrement me toucha jusqu’aux larmes. Puis, changeant d’âme, comme une boisson exquise, j’aspirai les délices d’être l’un des acteurs d’une situation unique.

L’instant d’après, une curiosité folle me poussait à vouloir le distinguer dans la nuit. Et, emporté par la passion, je n’éprouvais aucune gêne à dire : « Oscar Wilde, je voudrais vous voir ; laissez-moi éclairer cette chambre. »

— Faites, me répondit-il d’une voix très douce.

J’allais donc, dans une pièce voisine, chercher la lampe ; mais, à son poids, je me rendis compte qu’elle était vide ; et c’est avec un flambeau que je retournais auprès de mon oncle.

Tout de suite, j’envisageai Wilde : un vieillard à barbe et cheveux blancs, c’était lui !

Une indicible peine m’étranglait. Bien que j’eusse souvent, par jeu, calculé l’âge que Wilde aurait aujourd’hui, la seule image qui m’enchantât, répudiant jusqu’à celle de l’homme mûr, était celle-là qui le montrait jeune et triomphant. Quoi ! Avoir été poète et adolescent, noble et riche, et n’être plus que vieux et triste. Destins ! était-ce possible ? Mordant mes pleurs et m’approchant de lui, je l’étreignis ! Je baisais ardemment sa joue ; puis j’appuyais mes cheveux blonds sur sa neige, et longtemps, longtemps, je sanglotai.

Le pauvre Wilde ne me repoussait point ; au contraire, ma tête de son bras fut même doucement environnée ; et il me pressait contre lui. Il ne disait rien, seulement, une ou deux fois, je l’entendis murmurer : « Oh mon Dieu ! oh mon Dieu ! », aussi : « Dieu a été terrible ! » Par une étrange aberration du cœur, ce dernier mot prononcé avec un fort accent anglais, encore que je fusse abîmé dans mon atroce douleur, me donna une diabolique envie de rire ; et ce, d’autant plus, qu’à la même seconde, une larme chaude de Wilde roula sur mon poignet ; ce qui me fit avoir cette horrible saillie ; « La larme du capitaine ! » Ce mot me rasséréna, et me détachant hypocritement de Wilde, j’allai me rasseoir en face de lui.

Le pauvre Wilde ne me repoussait point ; au contraire, ma tête de son bras fut même doucement environnée ; et il me pressait contre lui. Il ne disait rien, seulement, une ou deux fois, je l’entendis murmurer : « Oh mon Dieu ! oh mon Dieu ! », aussi : « Dieu a été terrible ! » Par une étrange aberration du cœur, ce dernier mot prononcé avec un fort accent anglais, encore que je fusse abîmé dans mon atroce douleur, me donna une diabolique envie de rire ; et ce, d’autant plus, qu’à la même seconde, une larme chaude de Wilde roula sur mon poignet ; ce qui me fit avoir cette horrible saillie ; « La larme du capitaine ! » Ce mot me rasséréna, et me détachant hypocritement de Wilde, j’allai me rasseoir en face de lui.

Je commençais alors de l’étudier. J’examinais d’abord la tête qui était basanée avec des rides profondes et presque chauve. La pensée qui dominait en moi était que Wilde semblait plus musical que plastique, sans songer à donner un sens très précis à cette définition ; en vérité, plus musical que plastique. Je le regardai surtout en son ensemble. II était beau. Dans son fauteuil il avait l’air d’un éléphant ; le cul écrasait le siège où il était à l’étroit ; devant les bras et les jambes énormes j’essayais avec admiration d’imaginer les sentiments divins qui devaient habiter de pareils membres. Je considérai la grosseur de sa chaussure ; le pied était relativement petit, un peu plat, ce qui devait donner à son possesseur l’allure rêveuse et cadencée des pachydermes, et, bâti de la sorte, en faire mystérieusement un poète. Je l’adorais parce qu’il ressemblait à une grosse bête ; je me le figurais chier simplement comme un hippopotame ; et le tableau me ravissait à cause de sa candeur et sa justesse ; car, sans amis avec une mauvaise influence, il avait dû tout attendre des climats néfastes, et revenait soit des Indes ou de Sumatra, ou d’ailleurs. Très certainement, il avait voulu finir au soleil — peut-être dans l’Obock — et c’est quelque part là que poétiquement je me le représentais, dans la folie du vert de l’Afrique et parmi la musique des mouches, faire des montagnes d’excréments.

Ce qui me fortifiait dans cette idée, c’est que le nouveau Wilde était silencieux, et que j’avais connu un facteur, également muet, qui aurait été un imbécile, mais qui semblait sauvé, parce qu’il avait séjourné à Saïgon.

A la longue, je le pénétrai mieux en voyant ses yeux lourds, aux cils rares et malades ; aux prunelles qui m’ont parues marron, bien que je ne saurai, sans mentir, témoigner de leur véritable couleur ; au regard qui ne fixait point et se répandait en une large nappe. Le comprenant davantage, je ne pouvais me défendre de la réflexion : qu’il était plus musical que plastique ; qu’avec une telle apparence, il ne pouvait être ni moral, ni immoral ; et je m’étonnais que le monde ne se soit pas fait plus tôt l’opinion qu’il avait devant lui un homme perdu.

La figure bouffie était malsaine ; les lèvres épaisses, exsangues, découvraient parfois les dents pourries et scrofuleuses, réparées avec de l’or ; une grande barbe blanche et brune — je percevais presque toujours cette dernière couleur, ne pouvant admettre le blanc — masquait son menton. J’ai prétendu que les poils étaient d’argent, sans l’être, parce qu’il y avait quelque chose de grillé en eux, que la touffe qu’ils formaient semblait pygmentée par la teinte ardente de la peau. Elle avait poussé indifféremment, de la même façon que s’allonge le temps ou l’ennui oriental.

C’est seulement plus tard qu’il me fut sensible que mon hôte riait continuellement, non pas avec la contraction nerveuse des Européens, mais dans l’absolu. En dernier lieu, je m’intéressais à l’habillement ; je m’aperçus qu’il portait un complet noir et passablement vieux, et je sentis son indifférence pour la toilette.

Un solitaire radieux, que je ne pouvais m’empêcher de convoiter, miroitait à son auriculaire gauche, et Wilde en prenait un grand prestige.

J’avais été chercher une bouteille de cherry-brandy à la cuisine, et j’en avais versé déjà plusieurs verres. Nous fumions également à outrance. Je commençais à perdre de ma retenue et devenir bruyant ; c’est alors que je me permis de lui poser cette question vulgaire : « Ne vous a-t-on jamais reconnu ? »

— Si, plusieurs fois, surtout au début, en Italie. Un jour même, dans le train, un homme qui me faisait vis-à-vis me regardait tellement que je crus devoir déployer mon journal pour m’en masquer, afin d’échapper à sa curiosité ; car je n’ignorais point que cet homme savait que j’étais Sébastien Melmoth. — Wilde persistait à s’appeler ainsi. — Et, ce qui est plus affreux, c’est que l’homme me suivit, quand je descendis du train, — je crois que c’était à Padoue, — s’attabla en face de moi au restaurant ; et, ayant recruté, je ne sais par quels moyens, des connaissances ; car, comme moi, l’homme paraissait un étranger, il eut l’horrible plaisanterie de citer mon nom de poète à haute voix, feignant de s’entretenir de mon œuvre. Et tous me perçaient de leurs yeux, pour voir si je me troublerai. Je n’eus d’autre ressource que de quitter nuitamment la ville.

J’ai rencontré aussi des hommes qui avaient des yeux plus profonds que les yeux des autres hommes, et qui me disaient clairement de leurs regards : « Je vous salue, Sébastien Melmoth ! »

J’étais prodigieusement intéressé, et j’ajoutai : « Vous êtes vivant, quand tout le monde vous croit défunt ; M. Davray, par exemple, m’a affirmé qu’il vous avait touché et que vous étiez mort.

— Je crois bien que j’étais mort, répondit mon visiteur, avec un naturel atroce, qui me fit craindre pour sa raison.

— Pour ma part, mon imagination vous a toujours vu dans le tombeau, entre deux voleurs, comme le Christ !

Je demandais alors quelques détails sur une breloque, fixée à sa chaîne de montre, qui n’était autre, m’apprit-il, que la clé en or de Marie-Antoinette, qui servait à ouvrir la porte secrète du Petit-Trianon.

Nous buvions de plus en plus, et remarquant que Wilde s’animait singulièrement, je me mis en tête de l’enivrer ; car il avait maintenant de grands éclats de rire, et se renversait dans son fauteuil.

Je repris : « Avez-vous lu la brochure qu’André Gide — quel abruti — a publié sur vous ? Il n’a pas compris que vous vous moquiez de lui dans la parabole qui doit se terminer ainsi : « Et, ceci s’appelle le disciple. » Le pauvre, il ne l’a pas pris pour lui !

Et, plus loin, quand il vous montre réunis à la terrasse d’un café, avez-vous pris connaissance du passage où ce vieux grippe-sou laisse entendre qu’il vous a fait la charité ? Combien vous a-t-il donné ? un louis ?

— Cent sous, articula mon oncle, avec un comique irrésistible.

Je poursuivis : « Avez-vous complètement renoncé à produire ? »

— Oh, non ! J’ai terminé des Mémoires. — Mon Dieu ! que c’est drôle ! — J’ai encore un volume de vers en préparation, et j’ai écrit quatre pièces de théâtre… pour Sarah-Bernhardt ! s’exclama-t-il, en riant très fort.

— J’aime beaucoup le théâtre, mais je ne suis vraiment à l’aise que lorsque tous mes personnages sont assis et qu’ils vont causer.

— Écoutez-moi, mon vieux, — je devenais très familier, — je vais vous faire une petite proposition et, du même coup, me montrer un directeur avisé. Voilà, je publie une petite revue littéraire, où je vous ai déjà exploité, — c’est beau une revue littéraire ! — et je vous demanderai un de vos livres que je publierai comme une œuvre posthume ; mais, si vous préférez, je m’improvise votre imprésario ; je vous signe immédiatement un contrat vous liant à moi pour une tournée de conférences sur la scène des music-halls. Si parler vous ennuie, je vous produirai dans une danse exotique ou une pantomime, avec des petites femmes.

Wilde s’amusait de plus en plus. Puis, soudain, mélancolique, il fit : « Et Nelly ? » — C’est ma mère.— Cette question me causa un bizarre effet physique, car, à plusieurs reprises, ne m’avait-on pas instruit à demi sur ma naissance mystérieuse ; éclairé très vaguement, en me laissant supposer qu’Oscar Wilde pouvait être mon père. Je lui racontai tout ce que je savais d’elle ; j’ajoutais même que Mme Wilde, avant de mourir, lui avait rendu visite, en Suisse. Je lui parlais de M. Lloyd — mon père ? — lui rappelant le mot qu’il avait eu sur lui : « C’est l’homme le plus plat que je n’ai jamais rencontré. » Trompant mes prévisions, Wilde, à ce souvenir, sembla chagriné.

J’accommodais, sur son fils Vivian et ma famille, ce qui était susceptible de l’intéresser ; mais je m’aperçus bientôt que je ne le tenais plus en haleine.

II ne m’avait interrompu qu’une fois, durant mon long discours, pour surenchérir quand je lui avais fait part de ma haine du paysage suisse. « Oui, avait-il ponctué, comment peut-on aimer les Alpes ? Pour moi, les Alpes ne sont que de grandes photographies en blanc et noir. Lorsque je suis dans le voisinage des hautes montagnes, je me sens écrasé ; je perds tout mon sens de la personnalité ; je ne suis plus moi-même ; mon seul désir est de m’en éloigner. Quand je descends en Italie, petit à petit, je rentre en possession de moi-même : je suis redevenu un homme.

Comme nous avions laissé tomber la conversation, il reprit : « Parlez-moi de vous. »

Je lui fis alors un tableau des vicissitudes de ma vie ; je donnai mille détails sur mon enfance de garçon terrible, dans tous les lycées, écoles et instituts d’Europe ; sur ma vie hasardeuse d’Amérique ; les anecdotes foisonnaient ; et Wilde ne cessait de rire gaiement que pour jouir en des convulsions à tous les passages où mes instincts charmants se montraient au grand jour. Et c’était des : « Oh, dear ! oh, dear ! » continuels.

La bouteille de cherry-brandy était vide, et le voyou naissait en moi.

J’apportai trois litres de vin ordinaire, la seule boisson qui restât ; mais, comme j’en offrais à mon nouvel ami, celui-ci, fort congestionné, me fit de la main un geste de refus.

— Come on ! have a bloody drink ! m’exclamai-je avec l’accent d’un boxeur américain, duquel il parut un peu choqué ; « Nom de Dieu ! j’ai tué votre dignité. »

II accepta, toutefois, vida son verre d’un trait et soupira : « De toute ma vie, je n’ai bu autant. »

— Ta gueule, vieux soulard ! hurlai-je, en reversant à boire. Alors, dépassant toutes les bornes, je me mis à l’interroger de la sorte : « Vieille charogne ! veux-tu me dire tout de suite d’où tu viens ; comment as-tu fait pour savoir l’étage que j’habitais ? » Et je criai : « Veux-tu, veux-tu te dépêcher de répondre ; tu n’as pas fini de faire ton chiqué. Ah, non ! mais, des fois ! j’ suis pas ton père ! » Et l’insultant entre des rots abominables : « Eh ! va donc ! figure de coin de rue, propre à rien, face moche, raclure de pelle à crottin, cresson de pissottière, feignasse, vieille tante, immense vache ! »

J’ignore si Wilde goûta cette énorme plaisanterie, où l’esprit avait bouclé la boucle, tour facile, lorsqu’on est intoxiqué, et qui permet de garder, au milieu des plus apparentes trivialités, toute sa noblesse. Ce soir, sans doute, ne voulais-je pas me départir d’une certaine coquetterie ; car, en de pareils cas, l’élégance que j’ai décrite ne tient qu’à l’intention, chose si légère qu’elle tentera toujours un jongleur, quand bien même il connaîtrait tout le prix de la simple vulgarité.

Toujours est-il que Wilde me dit en riant : « Que vous êtes drôle ! Mais, Aristide Bruant, qu’est-il devenu ? » Ce qui, sur le champ, me fit imaginer des : « Tu parles, Charles ! Tu l’as dit, bouffi ! »

A un moment donné, mon visiteur osa même : « I am dry. » Ce qui peut se traduire ainsi : « Je suis sec. » Et moi de lui remplir à nouveau son verre. Alors, en un immense effort, il se leva ; mais, avec promptitude et d’une poussée de l’avant-bras, je l’aplatis — c’est le terme le plus juste — sur son fauteuil. Sans révolte, il tira sa montre : il était trois heures moins le quart. Oubliant de prendre son avis, je crie : « A Montmartre ! nous allons faire la noce. » Wilde ne semble pas pouvoir résister, et sa figure brille de joie ; pourtant il me dit, avec faiblesse : « Je ne peux pas, je ne peux pas. »

— Je vais vous raser et vous mener dans les bars ; là, je ferai semblant de vous perdre, et je crierai très fort : « Oscar Wilde ! viens prendre un whisky. » Vous verrez que nous serons étonnants ! et vous prouverez ainsi que la société n’a rien pu contre votre bel organisme. Et je dis encore, comme Satan : « Du reste, n’êtes-vous pas le Roi de la Vie ? »

— Vous êtes un garçon terrible, murmura Wilde, en anglais. Mon Dieu ! je voudrais bien ; mais je ne peux pas ; en vérité, je ne peux pas. Je vous en supplie, n’éprouvez plus un cœur tenté. Je vais vous quitter, Fabian, et je vous dis adieu.

Je ne m’opposai plus à son départ ; et, debout, il me serra les mains, prit son chapeau qu’il avait posé sur la table, et se dirigea vers la porte. Je l’accompagnai dans l’escalier, et, un peu plus lucide, je demandai. « Au fait, ne veniez-vous pas avec une mission ? »

— Non aucune, gardez le silence sur tout ce que vous avez entendu et vu… ou, plutôt, dites tout ce que vous voudrez dans six mois.

Sur le trottoir, il me pressa les doigts, et, m’embrassant, me chuchota encore : « You are a terrible boy. »

Je le regardais s’éloigner dans la nuit, et, comme la vie, à cette minute-là, me forçait à rire, de loin, je lui tirai la langue, et je fis le geste de lui donner un grand coup de pied. Il ne pleuvait plus ; mais l’air était froid. Je me souvins que Wilde n’avait pas de pardessus, et je me disais qu’il devait être pauvre. Un flot de sentimentalité inonda mon cœur ; j’étais triste et plein d’amour ; cherchant une consolation, je levais les yeux : la lune était trop belle et gonflait ma douleur. Je pensais maintenant que Wilde avait peut-être mal interprété mes paroles ; qu’il n’avait pas compris que je ne pouvais pas être sérieux ; que je lui avais fait de la peine. Et, comme un fou, je me mis à courir après lui ; à chaque carrefour, je le cherchai de toute la force de mes yeux et je criai : « Sébastien ! Sébastien ! » De toutes mes jambes, je dévalai les boulevards jusqu’à ce que j’eusse compris que je l’avais perdu.

Errant dans les rues, je rentrai lentement, et je ne quittai point des yeux la lune secourable comme un con.

Arthur Cravan: Oscar Wilde est vivant !

Revue Maintenant n°3 (octobre-novembre 1913)

fleursdumal.nl magazine

More in: Archive C-D, Cravan, Arthur, Dada, Wilde, Oscar

Paul Klee

(1879-1940)

Ich bin gewappnet

Ich bin gewappnet,

ich bin nicht hier,

ich bin in der Tiefe,

bin fern –

ich bin so fern –

Ich glühe bei den Toten.

Paul Klee Gedicht, 1914

fleursdumal.nl magazine

More in: Archive K-L, Expressionism, Klee, Paul

Dada Manifesto by Hugo Ball (1886–1927)

Dada Manifesto by Hugo Ball (1886–1927)

Read at the first public by Dada soirée, Zurich, July 14, 1916.

Dada is a new tendency in art. One can tell this from the fact that until now nobody knew anything about it, and tomorrow everyone in Zurich will be talking about it. Dada comes from the dictionary. It is terribly simple. In French it means “hobby horse”. In German it means “good-bye”, “Get off my back”, “Be seeing you sometime”. In Romanian: “Yes, indeed, you are right, that’s it. But of course, yes, definitely, right”. And so forth.

An International word. Just a word, and the word a movement. Very easy to understand. Quite terribly simple. To make of it an artistic tendency must mean that one is anticipating complications. Dada psychology, dada Germany cum indigestion and fog paroxysm, dada literature, dada bourgeoisie, and yourselves, honoured poets, who are always writing with words but never writing the word itself, who are always writing around the actual point. Dada world war without end, dada revolution without beginning, dada, you friends and also-poets, esteemed sirs, manufacturers, and evangelists. Dada Tzara, dada Huelsenbeck, dada m’dada, dada m’dada dada mhm, dada dera dada, dada Hue, dada Tza.

How does one achieve eternal bliss? By saying dada. How does one become famous? By saying dada. With a noble gesture and delicate propriety. Till one goes crazy. Till one loses consciousness. How can one get rid of everything that smacks of journalism, worms, everything nice and right, blinkered, moralistic, europeanised, enervated? By saying dada. Dada is the world soul, dada is the pawnshop. Dada is the world’s best lily-milk soap. Dada Mr Rubiner, dada Mr Korrodi. Dada Mr Anastasius Lilienstein. In plain language: the hospitality of the Swiss is something to be profoundly appreciated. And in questions of aesthetics the key is quality.

I shall be reading poems that are meant to dispense with conventional language, no less, and to have done with it. Dada Johann Fuchsgang Goethe. Dada Stendhal. Dada Dalai Lama, Buddha, Bible, and Nietzsche. Dada m’dada. Dada mhm dada da. It’s a question of connections, and of loosening them up a bit to start with. I don’t want words that other people have invented. All the words are other people’s inventions. I want my own stuff, my own rhythm, and vowels and consonants too, matching the rhythm and all my own. If this pulsation is seven yards long, I want words for it that are seven yards long. Mr Schulz’s words are only two and a half centimetres long.

It will serve to show how articulated language comes into being. I let the vowels fool around. I let the vowels quite simply occur, as a cat meows . . . Words emerge, shoulders of words, legs, arms, hands of words. Au, oi, uh. One shouldn’t let too many words out. A line of poetry is a chance to get rid of all the filth that clings to this accursed language, as if put there by stockbrokers’ hands, hands worn smooth by coins. I want the word where it ends and begins. Dada is the heart of words.

Each thing has its word, but the word has become a thing by itself. Why shouldn’t I find it? Why can’t a tree be called Pluplusch, and Pluplubasch when it has been raining? The word, the word, the word outside your domain, your stuffiness, this laughable impotence, your stupendous smugness, outside all the parrotry of your self-evident limitedness. The word, gentlemen, is a public concern of the first importance.

Dada Manifesto by Hugo Ball (1886–1927)

Dada soirée, Zurich, July 14, 1916.

fleursdumal.nl magazine

More in: Archive A-B, Ball, Hugo, DADA, Dada

Paul Klee

(1879-1940)

Was scherimi ummi

Was scherimi ummi

I bi so guet wini

Der Kerli der i bi

kani nolang werde.

Spruchgedicht von Paul Klee, 1923

fleursdumal.nl magazine

More in: Archive K-L, Expressionism, Klee, Paul

Arthur Cravan

Arthur Cravan

(1887-1918)

POETE ET BOXEUR

Houiaiaia ! Je partais dans 32 heures pour l’Amérique. De retour de Bucarest, depuis 2 jours seulement j’étais à Londres et j’avais déjà trouvé l’homme qu’il me fallait : qui me payait tous les frais de déplacement pour une tournée de 6 mois, sans garantie, par exemple ! mais ça je m’en foutais. Et puis, je n’allais pas tromper ma femme ! ! ! merde alors ! Et puis, vous ne devineriez jamais ce que je devais faire : je devais lutter sous le pseudonyme de Mysterious Sir Arthur Cravan, le poète aux cheveux les plus courts du monde, petit-fils du Chancelier de la Reine, naturellement, neveu d’Oscar Wilde, renaturellement, et petit neveu de Lord Alfred Tennyson, rerenaturellement (je deviens intelligent). Ma lutte était quelque chose de tout à fait nouveau : la lutte du Thibet, la plus scientifique connue, bien plus terrible que le jiu-jitsu : une pression sur un nerf ou un tendon quelconque et ftt ! l’adversaire [qui n’était pas acheté (rien qu’un tout petit peu)] tombait comme foudroyé ! Il y avait de quoi mourir de rire : houiaiaiaia ! sans compter que ça pouvait être de l’or en barre, puisque j’avais calculé que si l’entreprise marchait bien elle pouvait me rapporter dans les 50 000 francs, ce qui n’est pas à dédaigner. En tout cas, ça valait toujours mieux que le truc de spiritisme que j’avais commencé à monter.

J’avais 17 ans et j’étais villa et je rentrais porter la nouvelle à ma moitié qui était restée à l’hôtel, dans l’espoir d’en tirer quelque chose, avec deux cons aux viandes ennuyées, une espèce de peintre et un poète (rimons, rimu : ton nez dans mon cul) qui m’admiraient (tu parles !) et m’avaient rasé pendant près d’une heure avec des histoires sur Rimbaud, le vers libre, Cézanne, Van Gogh, oh la la la la ! je crois Renan et puis je ne sais plus quoi.

Je trouvai Madame Cravan seule et je lui dis ce qui m’était arrivé, tout en faisant mes malles, car il s’agissait de faire vite. Je pliai, en deux temps, trois mouvements, mes chaussettes de soie à 12 frs la paire qui m’égalaient à Raoul le Boucher et mes chemises où traînaient des restes d’aurore. Le matin, je donnai ma gaule diaprée à ma femme légitime, je lui remis après cinq fraîches abstractions de 100 francs chacune, puis j’allai faire mon pipi de cheval. Le soir, je jouai quelques troumlalas sur mon violon ; je baisai la biseloquette de mon bébé, et fis des câlin-câlin à mes beaux gosses. Puis, en attendant l’heure du départ, et tout en rêvant à ma collection de timbres, je foulai le plancher de mes pas d’éléphant et je balançai mon citron splendide en respirant le parfum si touchant et partout répandu des pets. 18 h 15. Fuitt ! en bas les escaliers ! Je sautai dans un taxi. C’était l’heure de l’apéritif : la lune immense comme un million présentait beaucoup d’analogie avec une pilule digérée pour les lumbagos bleus. J’avais 34 ans et j’étais cigare. J’avais plié mes 2 mètres dans l’auto où mes genoux avançaient deux mondes vitrés et j’apercevais sur les pavés qui répandaient leurs arcs-en-ciel les cartilages grenats croiser les biftecks verts ; les spécimens d’or frôler les arbres aux rayons irisés, les noyaux solaires des bipèdes arrêtés ; enfin, avec des franges rosés et des fesses aux paysages sentimentaux, les passants du sexe adoré et, de temps à autre, je voyais encore, parmi les chieurs enflammés, apparaître des phénix resplendissants.

Mon imprésario m’attendait, comme convenu, sur le quai 8 de la gare et tout de suite je retrouvai avec plaisir sa vulgarité, sa joue que j’avais déjà goûtée comme du veau aux carottes, ses cheveux qui fabriquaient du jaune et du vermillon, son intellect de coléoptère et, près de la tempe droite, un bouton d’un charme unique ainsi que ses pores rayonnants de son chronomètre en or.

Je choisis un coin dans le coupé de 1re classe où je m’installais confortablement. C’est-à-dire, j’appuyais mes assommoirs et j’allongeais les jambes le plus simplement du monde.

Et sous mon crâne de homard je remuais mes globes de Champion du Monde

Et sous mon crâne de homard je remuais mes globes de Champion du Monde

Afin de voir les gens réunis, et presque au hasard, quand

J’aperçus un monsieur, pharmacien ou notaire,

Qui sentait comme un concierge ou comme un pélican.

Hun, hun ! ça me plaisait : ses sentiments

Se développaient ainsi que chez un herbivore,

Tandis que sa tête me rappelait sérieusement

Les temps où je dormais dans l’intimité de ma grosse haltère, et, ma foi, dans une espèce d’adoration très réelle et autre chose de difficile à exprimer

devant l’égoïste nacré,

Que j’embouteillais de mes yeux atlantiques,

J’admirais l’avant-bras comme un morceau sacré

Et comparais le ventre à l’attrait des boutiques.

Les billets, s’il vous plaît !

Nom d’un chien ! je suis sûr et certain que 999 personnes sur 1 000 eussent été complètement bouleversées dans leur gustation par la voix du contrôleur. J’en suis persuadé et pourtant, j’affirme en toute sincérité qu’elle ne me causa aucune gêne, mais, qu’au contraire, dans le compartiment homogène le timbre avait la douceur qu’ont les zouizouis des petits oiseaux. La beauté des banquettes en fut, si possible, augmentée, à tel point que je me demandais si je n’étais pas victime d’un commencement d’ataxie et ce, d’autant plus que je fixais toujours le sacré petit bourgeois, si tendre en son trou du cul, en me demandant ce que pouvait avoir de bien particulier l’allure du poids lourd qui en face de moi semblait roupiller profondément Je pensais : oh ! jamais moustache n’a dégagé une si intense corporalité, et surtout, nom de Dieu ! que je t’aime :

Et, tandis qu’allophage

À l’amour de ton chauffage,

Nos gilets

Se câblent leurs violets,

Que, chéri et choufleur,

Je suis tes gammes

Et tes couleurs,

Et, qu’en un amalgame

De Johnson, de phoque et d’armoire

Nos merdes rallument leurs moires,

Fff ! les pistons

Du veston.

Dans la finale

Abdominale !

Tous les propriétaires sont des termites, dis-je subitement, histoire de réveiller le petit vieux, dont j’étais plein, et de le scandaliser. Puis, en le regardant dans le blanc des yeux, une seconde fois : Oui, parfaitement, Monsieur, je ne crains pas de le répéter, dusse-je me compromettre, qu’à mon corps défendant et la biqueamichère de mon ratazouin que tous les propriétaires sont des term—mites. À son air excessivement emmerdé, je voyais bien qu’il me prenait pour un fou ou un terrible voyou, mais qu’il faisait semblant de ne pas comprendre tellement il avait peur que je lui aplatisse mon poing sur la gueule.

Fallait-il quand même que je sois bête, surtout avec ma mentalité, pour n’avoir pas remarqué plus tôt une Américaine avec sa fille qui me faisait presque vis-à-vis. Il avait été nécessaire pour attirer mon attention que la mère allât aux cabinets où, du reste, je restais avec elle sentimentivement.

Songeant comme à sa bourse à ses déjections,

Et lorsqu’elle eut repris sa place j’enviais ses boucles d’oreilles et j’imaginais qu’elle est

Et lorsqu’elle eut repris sa place j’enviais ses boucles d’oreilles et j’imaginais qu’elle est

belle avec son argent et, malgré ses rides et sa vieille carcasse :

Vraiment qu’elle a du charme

pour un cœur guidé par l’intérêt qui se fiche pas mal de tout pourvu que ça lui rapporte et je me disais rageusement :

Rrr ! pour te masturber, t’entraînant aux chiottes tiens ! je t’ ferai minette, vieille salope !

Ce qu’il y a de plus amusant et ce qui est bien de moi c’est qu’en m’occupant ensuite de la plus jeune, après avoir rêvé d’extorquer par tous les moyens des fonds à sa mémère, j’en étais venu, avec ma satanée nature à souhaiter une existence bourgeoise en sa compagnie, C’est vrai et je ne pouvais m’empêcher de penser : mon vieux, quel drôle de coco tu fais. Tu sais, petite, tu pourrais orienter ma vie d’une façon toute différente. Ah ! si seulement tu voulais m’épouser. Je serai gentil avec toi et nous irons partout achetant le bonheur mais nous habiterons un chic hôtel à San Francisco. Mon imprésario, je m’en moque (il ne s’en doute pas, la vache !) Nous passerons des après-midi entiers à nous aimer assis sur les canapés du salon, les têtes en plongée et les ventres lucides. À tes moindres exigences nous sonnerons les bonnes. Vois-tu les tapis jetteront leurs flammes

Les tableaux de valeur, les meubles engraissants :

Les bahuts en boule et les dressoirs centrés,

Aux plexus rougissants,

Boucheront jusqu’aux bords nos organes dorés.

Les murs paralytiques,

Éliminant les saphirs,

Exécuteront des gymnastiques

D’ibis et de tapir ;

Sur les fauteuils charmés,

Avec nos pieds palmés,

Nous reposerons nos pectoraux trop lourds,

Et savourerons

Dans les ronrons

Nos langues supérieures aux marennes

Et ferons dans le satin les vesses de velours.

Pareilles aux pâtes, les pensées banales

Nous bourreront comme des oies,

Pendant que nos estomacs liés,

Plus fort que deux souliers,

Tout en répandant la chaleur du foie,

Se baigneront dans leurs aurores intestinales.

I say, boy, here we are : Liverpool, c’était la voix de mon manager.

Allllright.

A. C.

Arthur Cravan: Poète et boxeur

Revue Maintenant n°5 (mars-avril 1915)

fleursdumal.nl magazine

More in: Archive C-D, Cravan, Arthur, Dada

Paul Klee

(1879-1940)

Die Individualität ist nichts Elementares

Die Individualität ist nichts Elementares,

sondern ein Organismus,

Elementare Dinge unterschiedlicher Art

wohnen da unteilbar zusammen.

Wenn man teilen wollte,

stürben die Teile ab.

Mein Ich ist beispielsweise

ein ganzes dramatisches Ensemble,

da tritt ein prophetischer Urvater auf,

da brüllt ein brutaler Held.

Da räsoniert ein alkoholischer Bonvivant mit einem gelehrten Professor.

Da himmelt eine chronisch verliebte Lyrica.

Da tritt der Papa pedantisch entgegen.

Da vermittelt der nachsichtige Onkel.

Da tratscht die Tante Schwätz.

Da kichert die Zofe Schlüpfrig.

Und ich schaue zu mit erstaunten Augen,

die gespitzte Feder in der Linken.

Eine schwangere Mutter will auftreten.

Bscht! rufe ich, du gehörst nicht hierher.

Du bist teilbar.

Und sie verblaßt.

Paul Klee Gedicht, 1905

fleursdumal.nl magazine

More in: Archive K-L, Expressionism, Klee, Paul

Hugo Ball

(1886–1927)

Ich liebte nicht die Totenkopfhusaren

Und nicht die Mörser mit den Mädchennamen

Und als am End die großen Tage kamen,

Da bin ich unauffällig weggefahren.

Gott sei’s geklagt und ihnen, meine Damen:

Gleich Absalom blieb ich an langen Haaren,

Dieweil sie schluchzten über Totenbahren

Im Wehbaum hängen aller ihrer Dramen.

Sie werden auch in diesen Versen finden

Manch Marterspiel und stürzend Abenteuer.

Man stirbt nicht nur durch Minen und durch Flinten.

Man wird nicht von Granaten nur zerrissen.

In meine Nächte drangen Ungeheuer,

Die mich die Hölle wohl empfinden ließen.

Hugo Ball poetry

fleursdumal.nl magazine

More in: Archive A-B, Ball, Hugo, Dada

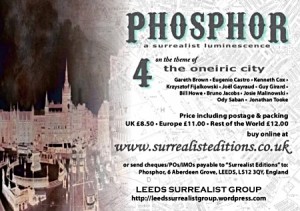

A surrealist luminescence

A surrealist luminescence

Phosphor was launched in 2008, as a substantial, high-quality journal, which has the aim of presenting contemporary creative and critical work by Leeds Surrealist Group and their friends, with essays, poetry, critique, graphic art, photography, reviews, games, enquiries . . .

Although drawing upon Surrealism’s current manifestations, both locally and internationally, Phosphor also highlights sometimes neglected aspects of its history. Each issue has a broad theme, though is not constrained by it. Phosphor followed on from the group’s Manticore/Surrealist Communication, a four-page A3 publication, which ran for eight numbers between 1997 and 2006.

Phosphor No.4 – The Oneiric City

‘We can read the language of the city streets as a dream narrative, to subject it to a form of dream-analysis even, in an attempt to better understand ourselves. But the streets change, as cities are reshaped and our oneiric sites are demolished, so the narratives themselves become like dreams, as if they had only happened while we were asleep and are remembered upon waking.’

– from the editorial, Port of Prague, by Kenneth Cox & Bill Howe

72 pages – B5 format – Spring 2015 – ISSN 1755-0009

Texts, poems, images on the theme of ‘The Oneiric City’ – including:

Kenneth Cox, Dreaming The City By Day – an account of a ludic exploration of the city undertaken by Leeds Surrealist Group

Bruno Jacobs, Notes On The Oneiric City – on the dream-like atmosphere of certain cities

Guy Girard, One City Is Another – on the superimposition of one city onto another

Krzysztof Fijalkowski, Rêvilleros – reveries on Santiago de Compostela, Nantes and Prague

Bill Howe, Into The Desert Of Mirrors And Magnifiers – a subjective commentary on a ludic exploration, ‘Deserts In The City’, of a neutral area of Leeds, followed by individual and collective evidence

Josie Malinowski, Explorations In An Oneiric City – an illustrated account from ‘Deserts In The City’

Gareth Brown, Descent From The Black Plain – an hallucinatory text from ‘Deserts In The City’

Ody Saban, Natural Defenestration – a personal memoir of Istanbul

Jonathan Tooke, Life On Staircases – a tale about a discovered notebook that contains fragments of strange oneiric experiments

Joël Gayraud, Panic Square – a short tale of a disturbing disorientation

poems by Kenneth Cox, Bill Howe, Vangelis Koutalis

images by Jan Drabble, Kathleen Fox, Juan Carlos Otaño, Michael Richardson, Ody Saban, Pierre-André Sauvageot

reviews by Andy Boobier, Gareth Brown, Krzysztof Fijalkowski, Bill Howe, Mike Peters, Michael Richardson

UK £8.50

Europe £11.00

USA & Rest of the World £12.00

Price including postage & packing

# more information on website LEEDS SURREALIST GROUP

fleursdumal.nl magazine

More in: Art & Literature News, LITERARY MAGAZINES, Surrealism, SURREALISM

Op 10 april 1945, vlak voor het einde van de Tweede Wereldoorlog, werd de Groninger drukker en kunstenaar H.N. Werkman (1882-1945) door de bezetter gefusilleerd. Was dat omdat hij illegaal drukwerk maakte? Was hij als kunstenaar door het maken van door de nazi’s verboden kunst een gevaar geworden? Of is hij het slachtoffer geworden van de paniek en de chaos van de laatste oorlogsdagen? De reden van zijn dood is nog steeds niet duidelijk. Feit is wel dat hiermee een eind kwam aan het leven van een bevlogen kunstenaar, die vooral na 1945 met zijn kunst een goede, internationale reputatie zou opbouwen.

Op 10 april 1945, vlak voor het einde van de Tweede Wereldoorlog, werd de Groninger drukker en kunstenaar H.N. Werkman (1882-1945) door de bezetter gefusilleerd. Was dat omdat hij illegaal drukwerk maakte? Was hij als kunstenaar door het maken van door de nazi’s verboden kunst een gevaar geworden? Of is hij het slachtoffer geworden van de paniek en de chaos van de laatste oorlogsdagen? De reden van zijn dood is nog steeds niet duidelijk. Feit is wel dat hiermee een eind kwam aan het leven van een bevlogen kunstenaar, die vooral na 1945 met zijn kunst een goede, internationale reputatie zou opbouwen.

Overzichtstentoonstelling: In 2015 herdenkt het Groninger Museum Werkmans zeventigste sterfdag met de overzichtstentoonstelling H.N. Werkman (1882-1945) Leven en werk. In deze tentoonstelling zijn druksels en schilderijen, experimenteel drukwerk en de bijzondere publicaties uit de oorlogsjaren voor De Blauwe Schuit te zien. De eigenzinnige ontwikkelingen in zijn werk laten een kunstenaar zien die zich steeds bleef vernieuwen, en die zich niet hield aan regels die anderen hem oplegden. Hij gaf zijn eigen draai aan de begrippen abstract en figuratief. ‘Het resultaat is naar mijn aard, niet naar een princiep’, schreef hij in 1942 aan een vriend.

Tegelijkertijd is er een wisselwerking tussen zijn levensloop, de tijd waarin hij leefde en de ontwikkeling van zijn kunstenaarschap. Zijn grafische achtergrond, de economische ontwikkelingen, het kunstleven in Groningen en de rest van de wereld, de oorlogsjaren – het unieke van Werkman ligt in de antwoorden die hij hierop vond met zijn kunst. In de expositie is dit niet alleen te zien in zijn werk maar ook in brieven, portretten, foto’s en familiedrukwerk. Ook is de handpers te zien, waarop Werkman zijn druksels maakte. Het speelgoed-drukpersje waarop de gebroeders Werkman in hun jonge jaren boekjes maakten laat de start van Werkmans loopbaan zien.

Tegelijkertijd is er een wisselwerking tussen zijn levensloop, de tijd waarin hij leefde en de ontwikkeling van zijn kunstenaarschap. Zijn grafische achtergrond, de economische ontwikkelingen, het kunstleven in Groningen en de rest van de wereld, de oorlogsjaren – het unieke van Werkman ligt in de antwoorden die hij hierop vond met zijn kunst. In de expositie is dit niet alleen te zien in zijn werk maar ook in brieven, portretten, foto’s en familiedrukwerk. Ook is de handpers te zien, waarop Werkman zijn druksels maakte. Het speelgoed-drukpersje waarop de gebroeders Werkman in hun jonge jaren boekjes maakten laat de start van Werkmans loopbaan zien.

Boek: Vooruitlopend op de expositie is bij uitgeverij W BOOKS een boek onder dezelfde titel verschenen: H.N. Werkman (1882-1945), Leven en Werk. Tien auteurs nemen in dit rijk geïllustreerde boek de lezer mee door het levensverhaal van Werkman. Het boek bevat zo’n honderd verhalen en een schat aan beeldmateriaal. Werkman komt zelf aan het woord in citaten uit zijn brieven en literaire teksten. Het voorwoord is geschreven door Prof. dr. Henk van Os.

Culturele manifestatie: Het boek en de expositie maken deel uit van een groot cultureel project in 2015 waarmee H.N. Werkman 70 jaar na zijn overlijden herdacht wordt. Er wordt een groot aantal activiteiten georganiseerd op verschillende locaties in de stad en provincie Groningen. Met dans, muziek en theater en in lezingen en publicaties wordt H.N. Werkman als een belangrijke en nog steeds inspirerende kunstenaar voor het voetlicht gebracht.

Culturele manifestatie: Het boek en de expositie maken deel uit van een groot cultureel project in 2015 waarmee H.N. Werkman 70 jaar na zijn overlijden herdacht wordt. Er wordt een groot aantal activiteiten georganiseerd op verschillende locaties in de stad en provincie Groningen. Met dans, muziek en theater en in lezingen en publicaties wordt H.N. Werkman als een belangrijke en nog steeds inspirerende kunstenaar voor het voetlicht gebracht.

Het Werkmanjaar is een gezamenlijk initiatief van Stichting Werkman 2015 en het Groninger Museum.

Het rijk geïllustreerde boek: H.N. Werkman 1882 – 1945. Leven & werk, bevat 256 pagina’s en is verkrijgbaar bij de boekhandel en de museumwinkel voor de prijs van € 29,95

Tentoonstelling: H.N. Werkman (1882-1945) Leven en werk

11 april 2015 t/m 01 november 2015

Groninger Museum

# Meer info website Groninger Museum

fleursdumal.nl magazine

More in: - Book News, Archive W-X, Art & Literature News, De Ploeg, Hendrik Nicolaas Werkman, Werkman, Hendrik Nicolaas

Arthur Cravan

(1887-1918)

SIFFLET

Le rythme de l’océan berce les transatlantiques,

Et dans l’air où les gaz dansent tels des toupies,

Tandis que siffle le rapide héroïque qui arrive au Havre,

S’avancent comme des ours, les matelots athlétiques.

New York ! New York ! Je voudrais t’habiter !

J’y vois la science qui se marie

A l’industrie,

Dans une audacieuse modernité.

Et dans les palais,

Des globes,

Éblouissants à la rétine,

Par leurs rayons ultra-violets ;

Le téléphone américain,

Et la douceur

Des ascenseurs…

Le navire provoquant de la Compagnie Anglaise

Me vit prendre place à bord terriblement excité,

Et tout heureux du confort du beau navire à turbines,

Comme de l’installation de l’électricité,

Illuminant par torrents la trépidante cabine.

La cabine incendiée de colonnes de cuivre,

Sur lesquelles, des secondes, jouirent mes mains ivres

De grelotter brusquement dans la fraîcheur du métal,

Et doucher mon appétit par ce plongeon vital,

Tandis que la verte impression de l’odeur du vernis neuf

Me criait la date claire, où, délaissant les factures,

Dans le vert fou de l’herbe, je roulais comme un œuf.

Que ma chemise m’enivrait ! et pour te sentir frémir

A la façon d’un cheval, sentiment de la nature !

Que j’eusse voulu brouter ! que j’eusse voulu courir !

Et que j’étais bien sur le pont, ballotté par la musique ;

Et que le froid est puissant comme sensation physique.

Quand on vient à respirer !

Enfin, ne pouvant hennir, et ne pouvant nager,

Je fis des connaissances parmi les passagers,

Qui regardaient basculer la ligne de flottaison ;

Et jusqu’à ce que nous vîmes ensemble les tramways du matin courir à l’horizon,

Et blanchir rapidement les façades des demeures.

Sous la pluie, et sous le soleil, et sous le cirque étoilé,

Nous voguâmes sans accident jusqu’à sept fois vingt-quatre heures !

Le commerce a favorisé ma jeune initiative :

Huit millions de dollars gagnés dans les conserves

Et la marque célèbre de la tête de Gladstone

M’ont donné dix steamers de chacun quatre mille tonnes,

Qui battent des pavillons brodés à mes initiales,

Et impriment sur les flots ma puissance commerciale.

Je possède également ma première locomotive :

Elle souffle sa vapeur, tels les chevaux qui s’ébrouent,

Et, courbant son orgueil sous les doigts professionnels,

Elle file follement, rigide sur ses huit roues.

Elle traîne un long train dans son aventureuse marche,

Dans le vert Canada, aux forêts inexploitées,

Et traverse mes ponts aux caravanes d’arches,

A l’aurore, les champs et les blés familiers ;

Ou, croyant distinguer une ville dans les nuits étoilées,

Elle siffle infiniment à travers les vallées,

En rêvant à l’oasis : la gare au ciel de verre,

Dans le buisson des rails qu’elle croise par milliers,

Où, remorquant son nuage, elle roule son tonnerre.

Arthur Cravan poetry 1912

fleursdumal.nl magazine

More in: Archive C-D, Cravan, Arthur, Dada

Das erste dadaistische Manifest

Das erste dadaistische Manifest

Dada ist eine neue Kunstrichtung. Das kann man daran erkennen, daß bisher niemand etwas davon wußte und morgen ganz Zürich davon reden wird. Dada stammt aus dem Lexikon. Es ist furchtbar einfach. Im Französischen bedeutet’s Steckenpferd. Im Deutschen heißt’s Addio, steigts mir den Rücken runter. Auf Wiedersehen ein andermal! Im Rumänischen: »Ja wahrhaftig, Sie haben recht, so ist’s. Jawohl, wirklich, machen wir.« Und so weiter.

Ein internationales Wort. Nur ein Wort und das Wort als Bewegung. Sehr leicht zu verstehen. Es ist ganz furchtbar einfach. Wenn man eine Kunstrichtung daraus macht, muß das bedeuten, man will Komplikationen wegnehmen. Dada Psychologie, Dada Deutschland samt Indigestionen und Nebelkrämpfen, Dada Literatur, Dada Bourgeoisie, und ihr, verehrteste Dichter, die ihr immer mit Worten, aber nie das Wort selber gedichtet habt, die ihr um den nackten Punkt herumdichtet. Dada Weltkrieg und kein Ende, Dada Revolution und kein Anfang, Dada ihr Freunde und Auchdichter, allerwerteste, Manufakturisten und Evangelisten Dada Tzara, Dada Huelsenbeck, Dada m’dada, Dada m’dada Dada mhm, dada dera dada Dada Hue, Dada Tza.

Wie erlangt man die ewige Seligkeit? Indem man Dada sagt. Wie wird man berühmt? Indem man Dada sagt. Mit edlem Gestus und mit feinem Anstand. Bis zum Irrsinn. Bis zur Bewußtlosigkeit. Wie kann man alles Journalige, Aalige, alles Nette und Adrette, Bornierte, Vermoralisierte, Europäisierte, Enervierte, abtun? Indem man Dada sagt. Dada ist die Weltseele, Dada ist der Clou. Dada ist die beste Lilienmilchseife der Welt. Dada Herr Rubiner, Dada Herr Korrodi. Dada Herr Anastasius Lilienstein.

Das heißt auf Deutsch: Die Gastfreundschaft der Schweiz ist über alles zu schätzen. Und im Ästhetischen kommt es auf die Qualität an.

Ich lese Verse, die nichts weniger vorhaben als: auf die konventionelle Sprache zu verzichten, ad acta zu legen. Dada Johann Fuchsgang Goethe. Dada Stendhal. Dada Dalai Lama, Buddha, Bibel und Nietzsche. Dada m’dada. Dada mhm dada da. Auf die Verbindung kommt es an, und daß sie vorher ein bißchen unterbrochen wird. Ich will keine Worte, die andere erfunden haben. Alle Worte haben andre erfunden. Ich will meinen eigenen Unfug, meinen eigenen Rhythmus und Vokale und Konsonanten dazu, die ihm entsprechen, die von mir selbst sind. Wenn diese Schwingung sieben Ellen lang ist, will ich füglich Worte dazu, die sieben Ellen lang sind. Die Worte des Herrn Schulze haben nur zweieinhalb Zentimeter.

Da kann man nun so recht sehen, wie die artikulierte Sprache entsteht. Ich lasse die Vokale kobolzen. Ich lasse die Laute ganz einfach fallen, etwa wie eine Katze miaut… Worte tauchen auf, Schultern von Worten, Beine, Arme, Hände von Worten. Au, oi, uh. Man soll nicht zu viel Worte aufkommen lassen. Ein Vers ist die Gelegenheit, allen Schmutz abzutun. Ich wollte die Sprache hier selber fallen lassen. Diese vermaledeite Sprache, an der Schmutz klebt, wie von Maklerhänden, die die Münzen abgegriffen haben. Das Wort will ich haben, wo es aufhört und wo es anfängt. Dada ist das Herz der Worte.

Jede Sache hat ihr Wort, aber das Wort ist eine Sache für sich geworden. Warum soll ich es nicht finden? Warum kann der Baum nicht »Pluplusch« heißen? und »Pluplubasch«, wenn es geregnet hat? Das Wort, das Wort, das Wort außerhalb eurer Sphäre, eurer Stickluft, dieser lächerlichen Impotenz, eurer stupenden Selbstzufriedenheit, außerhalb dieser Nachrednerschaft, eurer offensichtlichen Beschränktheit. Das Wort, meine Herren, das Wort ist eine öffentliche Angelegenheit ersten Ranges.

Hugo Ball (1886–1927)

(Quelle: Hugo Ball: Der Künstler und die Zeitkrankheit. Frankfurt a.M. 1984, S. 39-41 (http://www.zeno.org))

fleursdumal.nl magazine

More in: Ball, Hugo, Dada

Als ich das Cabaret Voltaire gründete, war ich der Meinung, es möchten sich in der Schweiz einige junge Leute finden, denen gleich mir daran gelegen wäre, ihre Unabhängigkeit nicht nur zu genießen, sondern auch zu dokumentieren.

Als ich das Cabaret Voltaire gründete, war ich der Meinung, es möchten sich in der Schweiz einige junge Leute finden, denen gleich mir daran gelegen wäre, ihre Unabhängigkeit nicht nur zu genießen, sondern auch zu dokumentieren.

Ich ging zu Herrn Ephraim, dem Besitzer der ›Meierei‹, und sagte: ›Bitte, Herr Ephraim, geben Sie mir Ihren Saal. Ich möchte ein Cabaret machen.‹ Herr Ephraim war einverstanden und gab mir den Saal. Und ich ging zu einigen Bekannten und bat sie:›Bitte geben Sie mir ein Bild, eine Zeichnung, eine Gravüre. Ich möchte eine kleine Ausstellung mit meinem Cabaret verbinden.‹ Ging zu der freundlichen Züricher Presse und bat sie: ›Bringen Sie einige Notizen. Es soll ein internationales Cabaret werden. Wir wollen schöne Dinge machen.‹ Und man gab mir Bilder und brachte meine Notizen. Da hatten wir am 5 Februar ein Cabaret. Mde. Hennings und Mde. Leconte sangen französische und dänische Chansons. Herr Tristan Tzara rezitierte rumänische Verse. Ein Balaikida-Orchester spielte entzückende russische Volkslieder und Tänze.

Viel Unterstützung und Sympathie fand ich bei Herrn M. Slodki, der das Plakat des Cabarets entwarf, bei Herrn Hans Arp, der mir neben eigenen Arbeiten einige Picassos zur Verfügung stellte und mir Bilder seiner Freunde 0. van Rees und Artur Segall vermittelte. Viel Unterstützung bei den Herren Tristan Tzara, Marcel Janco und Max Oppenheimer, die sich gerne bereit erklärten, im Cabaret auch aufzutreten. Wir veranstalteten eine RUSSISCHE und bald darauf eine FRANZÖSISCHE Soirèe (aus Werken von Apollinaire, Max Jacob, Andrè Salmon, A. Jarry, Laforgue und Rimbaud). Am 26. Februar kam Richard Huelsenbeck aus Berlin, und am 30. März führten wir eine wundervolle Negermusik auf (toujours avec la grosse caisse: boum boum boum boum – drabatja mo gere drabatja mo bonoooooooooooo–). Monsieur Laban assistierte der Vorstellung und war begeistert. Und durch die Initiative des Herrn Tristan Tzara führten die Herren Tzara, Huelsenbeck und Janco (zum ersten Mal in Zürich und in der ganzen Welt) simultanistische Verse der Herren Henri Barzun und Fernand Divoire auf, sowie ein Poème simultan eigener Composition, das auf der sechsten und siebenten Seite abgedruckt ist. Das kleine Heft, das wir heute herausgeben, verdanken wir unserer Initiative und der Beihilfe unserer Freunde in Frankreich, ITALIEN und Rußland. Es soll die Aktivität und die Interessen des Cabarets bezeichnen, dessen ganze Absicht darauf gerichtet ist, über den Krieg und die Vaterländer hinweg an die wenigen Unabhängigen zu erinnern, die anderen Idealen leben. Das nächste Ziel der hier vereinigten Künstler ist die Herausgabe einer Revue Internationale.

La revue paraîtra à Zurich et portera le nom ›DADA‹. (›Dada‹) Dada Dada Dada Dada.

Hugo Ball (1886–1927)

Quelle: Hugo Ball: Der Künstler und die Zeitkrankheit. Frankfurt a.M. 1984, S. 37-39 (http://www.zeno.org)

fleursdumal.nl magazine

More in: Ball, Hugo, Dada

Thank you for reading Fleurs du Mal - magazine for art & literature