Fleurs du Mal Magazine

Or see the index

Les oies sauvages

Tout est muet, l’oiseau ne jette plus ses cris.

La morne plaine est blanche au loin sous le ciel gris.

Seuls, les grands corbeaux noirs, qui vont cherchant leurs proies,

Fouillent du bec la neige et tachent sa pâleur.

Voilà qu’à l’horizon s’élève une clameur ;

Elle approche, elle vient, c’est la tribu des oies.

Ainsi qu’un trait lancé, toutes, le cou tendu,

Allant toujours plus vite, en leur vol éperdu,

Passent, fouettant le vent de leur aile sifflante.

Le guide qui conduit ces pèlerins des airs

Delà les océans, les bois et les déserts,

Comme pour exciter leur allure trop lente,

De moment en moment jette son cri perçant.

Comme un double ruban la caravane ondoie,

Bruit étrangement, et par le ciel déploie

Son grand triangle ailé qui va s’élargissant.

Mais leurs frères captifs répandus dans la plaine,

Engourdis par le froid, cheminent gravement.

Un enfant en haillons en sifflant les promène,

Comme de lourds vaisseaux balancés lentement.

Ils entendent le cri de la tribu qui passe,

Ils érigent leur tête ; et regardant s’enfuir

Les libres voyageurs au travers de l’espace,

Les captifs tout à coup se lèvent pour partir.

Ils agitent en vain leurs ailes impuissantes,

Et, dressés sur leurs pieds, sentent confusément,

A cet appel errant se lever grandissantes

La liberté première au fond du coeur dormant,

La fièvre de l’espace et des tièdes rivages.

Dans les champs pleins de neige ils courent effarés,

Et jetant par le ciel des cris désespérés

Ils répondent longtemps à leurs frères sauvages.

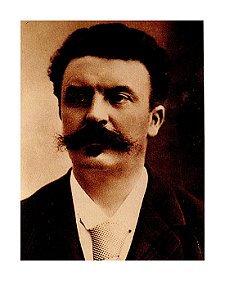

Guy de Maupassant

(1850 – 1893)

Les oies sauvages

• fleursdumal.nl magazine

More in: 4SEASONS#Winter, Archive M-N, Archive M-N, Guy de Maupassant, Maupassant, Guy de, Maupassant, Guy de

Christian Kunda Mutoki porte un nouveau regard sur Le Horla de Guy de Maupassant.

Il est précédé d’une préface et suivi d’une postface.

Il est précédé d’une préface et suivi d’une postface.

Il vient rafraîchir les problématiques qui touchent à la morale, à l’athéisme, à des amours tumultueuses et infidèles. . .

Le monde d’aujourd’hui diffère-t-il de celui décrit au XIXe siècle par l’écrivain français ? La science a-t-elle amélioré la condition existentielle de l’homme ?

Voici quelques questions majeures qui trouvent ici un regard neuf.

Christian Kunda Mutoki a préparé sa thèse de doctorat à l’Université Paul Verlaine, actuelle Université de la Lorraine (Metz, France). Il est écrivain et professeur de Littérature et civilisation françaises à l’Université de Lubumbashi, en RDC.

GUY DE MAUPASSANT

Une certaine idée de l’homme dans Le Horla

Christian Kunda Mutoki

Cahiers des sciences du langage

Langue Linguistique Littérature

Broché

Format : 15,5 x 24 cm

ISBN : 978-2-8066-3665-2

14 décembre 2018

70 pages

€ 11,5

# New books

Une certaine idée de l’homme dans Le Horla

de Guy de Maupassant

Christian Kunda Mutoki

• fleursdumal.nl magazine

More in: - Book News, - Bookstores, Archive M-N, Archive M-N, Art & Literature News, Guy de Maupassant, Maupassant, Guy de, Maupassant, Guy de

Guy de Maupassant

(1850-1893)

LE DIEU CRÉATEUR

La nature, d’essai en essai, allant du plus imparfait au plus parfait, arrive à cette dernière création qui mit pour la première fois l’homme sur la terre.

Pourquoi le jour ne viendrait-il pas où notre race sera effacée, où nos ossements déterrés ne sembleront aux espèces vivantes que des ébauches grossières d’une nature qui s’essaie ?

Jouffroy

Dieu, cet être inconnu dont nul n’a vu la face,

Roi qui commande aux rois et règne dans l’espace,

Las d’être toujours seul, lui dont l’infinité

De l’univers sans bornes emplit l’immensité,

Et d’embrasser toujours, seul, par sa plénitude

De l’espace et des temps la sombre solitude,

De rester toujours tel qu’il a toujours été,

Solitaire et puissant durant l’Éternité,

Portant de sa grandeur la marque indélébile,

D’être le seul pour qui le temps soit immobile,

Pour qui tout le passé reste sans souvenir

Et qui n’attend rien de l’immense avenir ;

Qui de la nuit des temps perce l’ombre profonde ;

Pour qui tout soit égal, pour qui tout se confonde

Dans l’éternel ennui d’un éternel présent,

Solitaire et puissant et pourtant impuissant

A changer son destin dont il n’est pas le maître,

Le grand Dieu qui peut tout ne peut pas ne pas être !

Et ce Dieu souverain, fatigué de son sort,

Peut-être en sa grandeur a désiré la mort !

Une éternité passe, et toujours solitaire

Il voit l’éternité se dresser tout entière !

Enfin las de rester seul avec son ennui

Des astres au front d’or il a peuplé la nuit ;

Dans l’espace flottait comme un chaos immonde ;

De la matière impure il a formé le monde.

Depuis longtemps la masse aride errait toujours,

Comme Dieu solitaire et dans la nuit sans jours ;

Mais les astres brillaient et quelquefois dans l’ombre

Un beau rayon de feu courant par la nuit sombre

Éclairait tout à coup le sol inhabité

Cachant comme un proscrit sa triste nudité !

Soudain levant son bras, le grand Dieu solitaire

Alluma le soleil et regarda la terre !

Alors tout s’anima sous l’ardeur de ses feux,

L’arbre géant tordit ses membres monstrueux,

La végétation monta, puissante, énorme,

Premier essai de Dieu, production informe

Et le globe roulant ses prés, ses grands bois verts,

Tournait silencieux dans le vaste univers,

Balançant dans le ciel sur sa tête parée

Et ses hautes forêts et sa mer azurée.

Pourtant Dieu le trouva triste et nu comme lui.

Rêveur, il y jeta le feu qui gronde et luit ;

Alors tout disparut, englouti sous la flamme.

Mais quand il renaquit, le monde avait une âme.

C’était la vie ardente, aux souffles tout-puissants,

Mais confuse et jetée en des êtres pesants

Faits de vie et de sève et de chair et d’argile

Comme l’oeuvre incomplet d’un artiste inhabile.

Monstres hideux sortant de gouffres inconnus

Qui traînaient au soleil leurs corps mous et charnus.

Se penchant de nouveau, Dieu regarda la terre,

Elle tournait toujours sauvage et solitaire.

Tout paraissait tranquille et calme ; mais parfois

Quelque bête en hurlant passait dans les grands bois,

D’arbres déracinés laissant un long sillage,

Et son dos monstrueux soulevait le feuillage ;

Elle allait mugissante et traînant lentement

Son corps inerte et lourd sous le bleu firmament ;

Et sa voix bondissait par l’écho répétée

Jusqu’au trône de Dieu dans l’espace emportée ;

Et puis tout se taisait et l’on ne voyait plus

Que le flot verdoyant des grands arbres touffus.

Mais toujours mécontent, ce Dieu lança sa foudre,

Alors tout disparut brûlé, réduit en poudre.

Puis la sève revint, ainsi qu’un sang vermeil

Dans les veines du sol qu’échauffait le soleil,

L’herbe verte et les fleurs cachaient la terre nue ;

L’arbre ne portait plus sa tête dans la nue ;

De frêles arbrisseaux les monts étaient couverts

Tout renaissait plus beau dans le jeune univers.

Mais un jour, tout à coup, tout trembla sur la terre,

Son globe n’était plus désert et solitaire ;

Le grand bois tressaillit, car un être inconnu

Sur l’univers esclave a levé son bras nu.

Le monde tout entier a plié sous cet être ;

Regardant la nature, il a dit : “Je suis maître.”

Regardant le soleil, il a dit : “C’est pour moi.”

L’animal furieux fuyait tremblant d’effroi ;

Il a dit : “C’est à moi” ; le ciel brillait d’étoiles,

Il a dit : “Dieu c’est moi.” L’ombre étendit ses voiles :

L’homme d’une étincelle embrasa les forêts,

Et du Dieu créateur arrachant les secrets,

Seul, perdu dans l’espace, il se bâtit un monde.

Tout plia sous ses lois, le feu, la terre et l’onde.

Mais il marche toujours et depuis six mille ans

Rien n’a pu ralentir ses progrès insolents,

Et souvent quand il parle, on a cru que la vie

Jaillissait du néant au gré de son envie.

Mais cet être qui tient la terre sous sa loi,

Qui de ce monde errant s’est proclamé le roi ;

Cet être formidable armé d’intelligence,

Qui sur tout ce qui vit exerce sa puissance,

Qu’est-il lui-même ? Ainsi que ces monstres si lourds

Qui furent le dessin des races de nos jours ;

Que les arbres géants, aux têtes souveraines

Dont nous avons trouvé des forêts souterraines,

L’homme n’est-il aussi qu’un ouvrage incomplet,

Que l’ébauche et le plan d’un être plus parfait ;

Ira-t-il au néant ? Ou sa tâche finie,

Montera-t-il au Dieu qui lui donna la vie ?

Ô vous, vieux habitants des siècles d’autrefois

Qui seuls mêliez vos cris au grand souffle des bois,

Qui vîntes les premiers dans ce monde où nous sommes,

Le dernier échelon, dites, sont-ce les hommes ?

Vous êtes disparus avec les siècles morts ;

Si nous passons aussi, que sommes-nous alors ?

Seigneur, Dieu tout-puissant, quand je veux te comprendre,

Ta grandeur m’éblouit et vient me le défendre.

Quand ma raison s’élève à ton infinité

Dans le doute et la nuit je suis précipité,

Et je ne puis saisir, dans l’ombre qui m’enlace

Qu’un éclair passager qui brille et qui s’efface.

Mais j’espère pourtant, car là-haut tu souris !

Car souvent, quand un jour se lève triste et gris,

Quand on ne voit partout que de sombres images,

Un rayon de soleil glisse entre deux nuages

Qui nous montre là-bas un petit coin d’azur ;

Quand l’homme doute et que tout lui paraît obscur,

Il a toujours à l’âme un rayon d’espérance ;

Car il reste toujours, même dans la souffrance,

Au plus désespéré, par le temps le plus noir,

Un peu d’azur au ciel, au coeur un peu d’espoir.

1868

Guy de Maupassant poetry

fleursdumal.nl magazine

More in: Archive M-N, Guy de Maupassant, Maupassant, Guy de, Maupassant, Guy de

Guy de Maupassant

(1850-1893)

SOUVENIRS

Voyez partir l’hirondelle,

Elle fuit à tire d’aile,

Mais revient toujours fidèle,

A son nid,

Sitôt que des hivers le grand froid est fini.

L’homme, au gré de son envie,

Errant promène sa vie

Par le souvenir suivie

De ces lieux

Où sourit son enfance, où dorment ses aïeux.

Et puis, quand il sent que l’âge

A glacé son grand courage,

Il les regrette et, plus sage,

Vient chercher

Un tranquille bonheur près de son vieux clocher.

Rouen, 1869

Souvenirs a paru dans les Annales politiques et littéraires du 12 décembre 1897

Guy de Maupassant poetry

fleursdumal.nl magazine

More in: Archive M-N, Guy de Maupassant, Maupassant, Guy de

Guy de Maupassant

(1850-1893)

LÉGENDE DE LA CHAMBRE

DES DEMOISELLES À ÉTRETAT

Lentement le flot arrive

Sur la rive

Qu’il berce et flatte toujours.

C’est un triste chant d’automne

Monotone

Qui pleure après les beaux jours.

Sur la côte solitaire

Est une aire

Jetée au-dessus des eaux ;

Un étroit passage y mène,

Vrai domaine

Des mauves et des corbeaux.

C’est une grotte perdue,

Suspendue

Entre le ciel et les mers,

Une demeure ignorée

Séparée

Du reste de l’univers.

Jadis plus d’une gentille

Jeune fille

Y vint voir son amoureux ;

On dit que cette retraite

Si discrète

A caché bien des heureux.

On dit que le clair de lune

Vit plus d’une

Jouvencelle au coeur léger

Prendre le sentier rapide,

Intrépide

Insouciante au danger.

Mais comme un aigle tournoie

Sur sa proie,

Les guettait l’ange déchu,

Lui qui toujours laisse un crime

Où s’imprime

L’ongle de son pied fourchu.

Un soir près de la colline

Qui domine

Ce roc au front élancé,

Une fillette ingénue

Est venue

Attendant son fiancé.

Or celui qui perdit Eve,

Sur la grève

La suivit d’un pied joyeux ;

“Hymen, dit-il, vous invite,

“Venez vite,

“La belle fille aux doux yeux,

“Là-bas sur un lit de roses

“Tout écloses

“Vous attend le jeune Amour ;

“Pour accomplir ses mystères

“Solitaires

“Il a choisi cette tour.”

Elle était folle et légère,

L’étrangère,

Hélas, et n’entendit pas

Pleurer son ange fidèle,

Et près d’elle

Satan qui riait tout bas.

Car elle suivit son guide

Si perfide

Et par le sentier glissant.

Bat la rive

Mais lui, félon, de la cime,

Dans l’abîme

Il la jeta, – Dieu Puissant !

Son ombre pâle est restée

Tourmentée,

Veillant sur l’étroit chemin.

Sitôt que de cette roche

On approche

Elle étend sa blanche main.

Depuis qu’en ces lieux, maudite

Elle habite,

Aucun autre n’est tombé.

C’est ainsi qu’elle se venge

De l’archange

Auquel elle a succombé.

Allez la voir, Demoiselles,

Jouvencelles

Que mon récit attrista,

Car pour vous la renommée

L’a nommée

Cette grotte d’Étretat !

A son pied le flot arrive

Bat la rive

Qu’il berce et flatte toujours.

C’est un triste chant d’automne

Monotone

Qui pleure après les beaux jours.

Légende de la Chambre des Demoiselles à Étretat a paru dans le Mercure de France du 15 décembre 1922.

Guy de Maupassant poetry

fleursdumal.nl magazine

More in: Archive M-N, Guy de Maupassant, Maupassant, Guy de

Guy de Maupassant

(1850-1893)

DERNIÈRE SOIRÉE PASSÉE AVEC MA MAÎTRESSE

Il fallait la quitter, et pour ne plus me voir

Elle partait, mon Dieu, c’était le dernier soir.

Elle me laissait seul ; cette femme cruelle

Emportait mon amour et ma vie avec elle.

Moi je voulus encore errer comme autrefois

Dans les champs et l’aimer une dernière fois.

La nuit nous apportait et l’ombre et le silence,

Et pourtant j’entendais comme une voix immense,

Tout semblait animé par un souffle divin.

La nature tremblait, j’écoutais et soudain

Un étrange frisson troubla toute mon âme.

Haletant, un moment j’oubliai cette femme

Que j’aimais plus que moi. Le vent nous apportait

Mille sons doux et clairs que l’écho répétait.

Ce n’était plus de l’air le calme et frais murmure,

Mais c’était comme un souffle étreignant la nature,

Un souffle, un souffle immense, errant, animant tout,

Qui planait et passait, me rendant presque fou,

Un son mystérieux et qui, sur son passage,

Réveillait et frappait les échos du bocage.

Tout vivait, tout tremblait, tout parlait dans les bois,

Comme si, pour fêter le plus puissant des rois,

Et l’insecte et l’oiseau et l’arbre et le feuillage

Parlaient, quand tout dormait, un sublime langage.

Je restai frémissant : ce bruit mystérieux,

C’était Dieu descendu des cieux.

C’était ce Dieu puissant si grand et solitaire

Qui venait oublier sa grandeur sur la terre.

Dieu las et fatigué de sa divinité,

Las d’honneur, de puissance et d’immortalité,

Des éternels ennuis où sa grandeur l’enchaîne,

Qui venait partager notre nature humaine.

Il avait choisi l’heure où tout dort et se tait,

Où l’homme, indifférent à tout ce que Dieu fait,

Attaché seulement à ses soins mercenaires,

Prend un peu de repos qu’il dérobe aux affaires.

Car c’était aussi l’heure où ce Dieu généreux

Peut bénir et donner la main aux malheureux,

L’heure où celui qui souffre et gémit en silence,

Qui craint pour son malheur la froide indifférence,

Délivré du fardeau de l’égoïsme humain,

Sans craindre la pitié peut planer libre enfin.

Dieu vient le consoler, il soutient sa misère,

Il rend ses pleurs plus doux, sa douleur moins amère,

Il verse sur sa plaie un baume bienfaisant.

D’autres craignent encore un oeil indifférent,

Et les regards de l’homme et les bruits de la terre.

Ils cherchent aussi l’heure où tout est solitaire,

Dieu les voit, il bénit le bonheur des amants.

Invisible témoin, il entend leurs serments.

Il aime cet amour qu’il ne goûtera pas

Et dans les bois, la nuit, il protège leurs pas.

Il était là, son souffle errait sur la nature,

Paraissait éveiller comme un vaste murmure,

Tout ce qu’il a formé s’animait et, tremblant,

S’agitait au contact de ce Dieu tout-puissant,

Et tout parlait de lui, le vent sous le feuillage,

Et l’arbuste, et le flot caressait le rivage,

Et tous ces bruits divers ne formaient qu’une voix :

C’était Dieu qui parlait au milieu des grands bois.

Tous deux nous l’écoutions et nous versions des larmes ;

Quand on va se quitter, l’amour a tant de charmes !

Et nos pleurs, qui tombaient comme des diamants,

Goutte à goutte brillaient sur les herbes des champs.

Mais de cette belle soirée

Et de ma maîtresse adorée

Que restait-il le lendemain ?

Seul le pâtre de grand matin,

En conduisant au pâturage

Son gras troupeau, vit sur l’herbage

Les quelques gouttes de nos pleurs,

Seule marque de nos douleurs ;

Mais il les prit pour la rosée.

“L’herbe n’est point encor séchée”,

Se dit-il en pressant le pas.

Hélas ! il ne soupçonna pas

Que de chagrins et de misères

Cachait cette eau sur les bruyères.

Et ses brebis qui le suivaient

Broutaient les herbes et buvaient

Nos pleurs sans arrêter leur course,

Mais rien n’en a trahi la source.

1868

Dernière soirée passée avec ma maîtresse a paru dans la Revue des Revues du 1er juin 1900.

Guy de Maupassant poetry

fleursdumal.nl magazine

More in: Archive M-N, Guy de Maupassant, Maupassant, Guy de

Guy de Maupassant

(1850-1893)

SUR LA MORT DE LOUIS BOUILHET

Il est mort, lui, mon maître ; il est mort, et pourquoi?

Lui si bon, lui si grand, si bienveillant pour moi.

Tu choisis donc, Seigneur, dans ce monde où nous sommes,

Et pour nous les ravir, tu prends les plus grands hommes.

C’est ainsi que l’on meurt, infirmes que nous sommes,

Et c’est en vain, Seigneur, que ceux qui restent pleurent,

Que se fait-il au ciel quand partent de tels hommes?

Oh ! ces gens-là, grand Dieu, pourquoi veux-tu qu’ils meurent?

As-tu donc besoin d’eux dans ta gloire infinie?

Il est mort, est-ce vrai ? Qu’est-ce donc que ces morts?

Il ne reste plus rien, mais rien qu’un pauvre corps,

Rien de lui. Même pas ce bienveillant sourire

Qui nous attirait tant et semblait toujours dire :

“Mon ami je vous aime.” Et ce regard si beau,

Ce grand oeil clair et doux si plein d’intelligence,

On sent qu’il doit souffrir une horrible souffrance

Pour demeurer ainsi fixe dans son tombeau.

Mais non, c’est encore là l’insondable mystère.

Puisque le grain de blé renaît et sort de terre,

Puisque rien ne périt dans la création,

Puisque tout est progrès et transformation,

Il n’a fait que laisser sa dépouille mortelle.

Mais son âme, mon Dieu, maintenant que fait-elle?

Nous a-t-elle quittés pour rejoindre si tôt

Tous ses grands frères morts qui l’attendaient là-haut?

Dans quel monde inconnu va-t-elle errer, cette âme,

Cette âme de poète au grand oeil caressant

Qui nous lançait parfois un éclair si puissant

Qu’il nous éblouissait ainsi qu’un jet de flammes.

Et cet oeil… Il fait peur avec sa fixité

Et semble épouvanté d’une horreur inconnue

Comme s’il avait vu devant nous s’agiter

L’âme qui l’animait tout à coup revenue!…

Ah ! si vous l’aviez vu sous ses poiriers en fleurs,

Quand son bras sur mon bras, jasant en vieux rimeurs,

Il ouvrait sa belle âme aux longues causeries

Qui me laissaient après de longues rêveries,

Car il était si franc, si simple et naturel,

Pauvre Bouilhet ! Lui mort ! si bon, si paternel!

Lui qui m’apparaissait comme un autre Messie

Avec la clef du ciel où dort la poésie.

Et puis le voilà mort et parti pour jamais

Vers ce monde éternel où le génie aspire.

Mais de là-haut, sans doute, il nous voit et peut lire

Ce que j’avais au coeur et combien je l’aimais.

Louis Bouilhet étant mort le 18 juillet 1869.

Guy de Maupassant poetry

fleursdumal.nl magazine

More in: Archive M-N, Guy de Maupassant, Maupassant, Guy de

.jpg)

Guy de Maupassant

(1850-1893)

AU BORD DE L’EAU

I

Un lourd soleil tombait d’aplomb sur le lavoir;

Les canards engourdis s’endormaient dans la vase,

Et l’air brûlait si fort qu’on s’attendait à voir

Les arbres s’enflammer du sommet à la base.

J’étais couché sur l’herbe auprès du vieux bateau

Où des femmes lavaient leur linge. Des eaux grasses,

Des bulles de savon qui se crevaient bientôt

S’en allaient au courant, laissant de longues traces.

Et je m’assoupissais lorsque je vis venir,

Sous la grande lumière et la chaleur torride,

Une fille marchant d’un pas ferme et rapide,

Avec ses bras levés en l’air, pour maintenir

Un fort paquet de linge au-dessus de sa tête.

La hanche large avec la taille mince, faite

Ainsi qu’une Vénus de marbre, elle avançait

Très droite, et sur ses reins, un peu, se balançait.

Je la suivis, prenant l’étroite passerelle

Jusqu’au seuil du lavoir, où j’entrai derrière elle.

Elle choisit sa place, et dans un baquet d’eau,

D’un geste souple et fort abattit son fardeau.

Elle avait tout au plus la toilette permise;

Elle lavait son linge; et chaque mouvement

Des bras et de la hanche accusait nettement,

Sous le jupon collant et la mince chemise,

Les rondeurs de la croupe et les rondeurs des seins.

Elle travaillait dur; puis, quand elle était lasse,

Elle élevait les bras, et, superbe de grâce,

Tendait son corps flexible en renversant ses reins.

Mais le puissant soleil faisait craquer les planches;

Le bateau s’entr’ouvrait comme pour respirer.

Les femmes haletaient; on voyait sous leurs manches

La moiteur de leurs bras par place transpirer

Une rougeur montait à sa gorge sanguine.

Elle fixa sur moi son regard effronté,

Dégrafa sa chemise, et sa ronde poitrine

Surgit, double et luisante, en pleine liberté,

Écartée aux sommets et d’une ampleur solide.

Elle battait alors son linge, et chaque coup

Agitait par moment d’un soubresaut rapide

Les roses fleurs de chair qui se dressent au bout.

Un air chaud me frappait, comme un souffle de forge,

À chacun des soupirs qui soulevaient sa gorge.

Les coups de son battoir me tombaient sur le coeur!

Elle me regardait d’un air un peu moqueur;

J’approchai, l’oeil tendu sur sa poitrine humide

De gouttes d’eau, si blanche et tentante au baiser.

Elle eut pitié de moi, me voyant très timide,

M’aborda la première et se mit à causer.

Comme des sons perdus m’arrivaient ses paroles.

Je ne l’entendais pas, tant je la regardais.

Par sa robe entr’ouverte, au loin, je me perdais,

Devinant les dessous et brûlé d’ardeurs folles;

Puis, comme elle partait, elle me dit tout bas

De me trouver le soir au bout de la prairie.

Tout ce qui m’emplissait s’éloigna sur ses pas;

Mon passé disparut ainsi qu’une eau tarie!

Pourtant j’étais joyeux, car en moi j’entendais

Les ivresses chanter avec leur voix sonore.

Vers le ciel obscurci toujours je regardais,

Et la nuit qui tombait me semblait une aurore!

II

Elle était la première au lieu du rendez-vous.

J’accourus auprès d’elle et me mis à genoux,

Et promenant mes mains tout autour de sa taille

Je l’attirais. Mais elle, aussitôt, se leva

Et par les prés baignés de lune se sauva.

Enfin je l’atteignis, car dans une broussaille

Qu’elle ne voyait point son pied fut arrêté.

Alors, fermant mes bras sur sa hanche arrondie,

Auprès d’un arbre, au bord de l’eau, je l’emportai.

Elle, que j’avais vue impudique et hardie,

Était pâle et troublée et pleurait lentement,

Tandis que je sentais comme un enivrement

De force qui montait de sa faiblesse émue.

Quel est donc et d’où vient ce ferment qui remue

Les entrailles de l’homme à l’heure de l’amour?

La lune illuminait les champs comme en plein jour.

Grouillant dans les roseaux, la bruyante peuplade

Des grenouilles faisaient un grand charivari;

Une caille très loin jetait son double cri,

Et, comme préludant à quelque sérénade,

Des oiseaux réveillés commençaient leurs chansons.

Le vent me paraissait chargé d’amours lointaines,

Alourdi de baisers, plein des chaudes haleines

Que l’on entend venir avec de longs frissons,

Et qui passent roulant des ardeurs d’incendies.

Un rut puissant tombait des brises attiédies.

Et je pensai: « Combien, sous le ciel infini,

Par cette douce nuit d’été, combien nous sommes

Qu’une angoisse soulève et que l’instinct unit

Parmi les animaux comme parmi les hommes. »

Et moi j’aurais voulu, seul, être tous ceux-là!

Je pris et je baisai ses doigts; elle trembla.

Ses mains fraîches sentaient une odeur de lavande

Et de thym, dont son linge était tout embaumé.

Sous ma bouche ses seins avaient un goût d’amande

Comme un laurier sauvage ou le lait parfumé

Qu’on boit dans la montagne aux mamelles des chèvres.

Elle se débattait; mais je trouvai ses lèvres!

Ce fut un baiser long comme une éternité

Qui tendit nos deux corps dans l’immobilité.

Elle se renversa, râlant sous ma caresse;

Sa poitrine oppressée et dure de tendresse,

Haletait fortement avec de longs sanglots;

Sa joue était brûlante et ses yeux demi-clos;

Et nos bouches, nos sens, nos soupirs se mêlèrent.

Puis, dans la nuit tranquille où la campagne dort,

Un cri d’amour monta, si terrible et si fort

Que des oiseaux dans l’ombre effarés s’envolèrent.

Les grenouilles, la caille, et les bruits et les voix

Se turent; un silence énorme emplit l’espace.

Soudain, jetant aux vents sa lugubre menace,

Très loin derrière nous un chien hurla trois fois.

Mais quand le jour parut, comme elle était restée,

Elle s’enfuit. J’errai dans les champs au hasard.

La senteur de sa peau me hantait; son regard

M’attachait comme une ancre au fond du coeur jetée.

Ainsi que deux forçats rivés aux mêmes fers,

Un lien nous tenait, l’affinité des chairs.

III

Pendant cinq mois entiers, chaque soir, sur la rive,

Plein d’un emportement qui jamais ne faiblit,

J’ai caressé sur l’herbe ainsi que dans un lit

Cette fille superbe, ignorante et lascive.

Et le matin, mordus encor du souvenir,

Quoique tout alanguis des baisers de la veille,

Dès l’heure où, dans la plaine, un chant d’oiseau s’éveille,

Nous trouvions que la nuit tardait bien à venir.

Quelquefois, oubliant que le jour dût éclore,

Nous nous laissions surprendre embrassés, par l’aurore.

Vite, nous revenions le long des clairs chemins,

Mes deux yeux dans ses yeux, ses deux mains dans mes mains.

Je voyais s’allumer des lueurs dans les haies,

Des troncs d’arbre soudain rougir comme des plaies,

Sans songer qu’un soleil se levait quelque part,

Et je croyais, sentant mon front baigné de flammes,

Que toutes ces clartés tombaient de son regard.

Elle allait au lavoir avec les autres femmes;

Je la suivais, rempli d’attente et de désir.

La regarder sans fin était mon seul plaisir,

Et je restais debout dans la même posture,

Muré dans mon amour comme en une prison.

Les lignes de son corps fermaient mon horizon;

Mon espoir se bornait aux noeuds de sa ceinture.

Je demeurais près d’elle, épiant le moment

Où quelque autre attirait la gaieté toujours prête;

Je me penchais bien vite, elle tournait la tête,

Nos bouches se touchaient, puis fuyaient brusquement.

Parfois elle sortait en m’appelant d’un signe;

J’allais la retrouver dans quelque champ de vigne

Ou sous quelque buisson qui nous cachait aux yeux.

Nous regardions s’aimer les bêtes accouplées,

Quatre ailes qui portaient deux papillons joyeux,

Un double insecte noir qui passait les allées.

Grave, elle ramassait ces petits amoureux

Et les baisait. Souvent des oiseaux sur nos têtes

Se becquetaient sans peur, et les couples des bêtes

Ne nous redoutaient point, car nous faisions comme eux.

Puis le coeur tout plein d’elle, à cette heure tardive

Où j’attendais, guettant les détours de la rive,

Quand elle apparaissait sous les hauts peupliers,

Le désir allumé dans sa prunelle brune,

Sa jupe balayant tous les rayons de Lune

Couchés entre chaque arbre au travers des sentiers,

Je songeais à l’amour de ces filles bibliques,

Si belles qu’en ces temps lointains on a pu voir,

Éperdus et suivant leurs formes impudiques,

Des anges qui passaient dans les ombres du soir.

IV

Un jour que le patron dormait devant la porte,

Vers midi, le lavoir se trouva dépeuplé.

Le sol brûlant fumait comme un boeuf essoufflé

Qui peine en plein soleil; mais je trouvais moins forte

Cette chaleur du ciel que celle de mes sens.

Aucun bruit ne venait que des lambeaux de chants

Et des rires d’ivrogne, au loin, sortant des bouges,

Puis la chute parfois de quelque goutte d’eau

Tombant on ne sait d’où, sueur du vieux bateau.

Or ses lèvres brillaient comme des charbons rouges

D’où jaillirent soudain des crises de baisers,

Ainsi que d’un brasier partent des étincelles,

Jusqu’à l’affaissement de nos deux corps brisés.

On n’entendait plus rien hormis les sauterelles,

Ce peuple du soleil aux éternels cris-cris

Crépitant comme un feu parmi les prés flétris.

Et nous nous regardions, étonnés, immobiles,

Si pâles tous les deux que nous nous faisions peur;

Lisant aux traits creusés, noirs, sous nos yeux fébriles,

Que nous étions frappés de l’amour dont on meurt,

Et que par tous nos sens s’écoulait notre vie.

Nous nous sommes quittés en nous disant tout bas

Qu’au bord de l’eau, le soir, nous ne viendrions pas.

Mais, à l’heure ordinaire, une invincible envie

Me prit d’aller tout seul à l’arbre accoutumé

Rêver aux voluptés de ce corps tant aimé,

Promener mon esprit par toutes nos caresses,

Me coucher sur cette herbe et sur son souvenir.

Quand j’approchai, grisé des anciennes ivresses,

Elle était là, debout, me regardant venir.

Depuis lors, envahis par une fièvre étrange,

Nous hâtons sans répit cet amour qui nous mange

Bien que la mort nous gagne, un besoin plus puissant

Nous travaille et nous force à mêler notre sang.

Nos ardeurs ne sont point prudentes ni peureuses;

L’effroi ne trouble pas nos regards embrasés;

Nous mourons l’un par l’autre, et nos poitrines creuses

Changent nos jours futurs comme autant de baisers.

Nous ne parlons jamais. Auprès de cette femme

Il n’est qu’un cri d’amour, celui du cerf qui brame.

Ma peau garde sans fin le frisson de sa peau

Qui m’emplit d’un désir toujours âpre et nouveau,

Et si ma bouche a soif, ce n’est que de sa bouche!

Mon ardeur s’exaspère et ma force s’abat

Dans cet accouplement mortel comme un combat.

Le gazon est brûlé qui nous servait de couche,

Et désignant l’endroit du retour continu,

La marque de nos corps est entrée au sol nu.

Quelque matin, sous l’arbre où nous nous rencontrâmes,

On nous ramassera tous deux au bord de l’eau.

Nous serons rapportés au fond d’un lourd bateau,

Nous embrassant encore aux secousses des rames.

Puis, on nous jettera dans quelque trou caché,

Comme on fait aux gens morts en état de péché.

Mais alors, s’il est vrai que les ombres reviennent,

Nous reviendrons, le soir, sous les hauts peupliers,

Et les gens du pays, qui longtemps se souviennent,

En nous voyant passer, l’un à l’autre liés,

Diront, en se signant, et l’esprit en prière:

« Voilà le mort d’amour avec sa lavandière. »

.jpg)

Guy de Maupassant poetry

fleursdumal.nl magazine

More in: Archive M-N, Archive M-N, Guy de Maupassant, Maupassant, Guy de

.jpg)

Guy de Maupassant

(1850-1893)

Le Mur

Les fenêtres étaient ouvertes. Le salon

Illuminé jetait des lueurs d’incendies,

Et de grandes clartés couraient sur le gazon.

Le parc, là-bas, semblait répondre aux mélodies

De l’orchestre, et faisait une rumeur au loin.

Tout chargé des senteurs des feuilles et du foin,

L’air tiède de la nuit, comme une molle haleine,

S’en venait caresser les épaules, mêlant

Les émanations des bois et de la plaine

À celles de la chair parfumée, et troublant

D’une oscillation la flamme des bougies.

On respirait les fleurs des champs et des cheveux.

Quelquefois, traversant les ombres élargies,

Un souffle froid, tombé du ciel criblé de feux,

Apportait jusqu’à nous comme une odeur d’étoiles.

Les femmes regardaient, assises mollement,

Muettes, l’oeil noyé, de moment en moment

Les rideaux se gonfler ainsi que font des voiles,

Et rêvaient d’un départ à travers ce ciel d’or,

Par ce grand océan d’astres. Une tendresse

Douce les oppressait, comme un besoin plus fort

D’aimer, de dire, avec une voix qui caresse,

Tous ces vagues secrets qu’un coeur peut enfermer.

La musique chantait et semblait parfumée;

La nuit embaumant l’air en paraissait rythmée,

Et l’on croyait entendre au loin les cerfs bramer.

Mais un frisson passa parmi les robes blanches;

Chacun quitta sa place et l’orchestre se tut,

Car derrière un bois noir, sur un coteau pointu,

On voyait s’élever, comme un feu dans les branches,

La lune énorme et rouge à travers les sapins.

Et puis elle surgit au faîte, toute ronde,

Et monta, solitaire, au fond des cieux lointains,

Comme une face pâle errant autour du monde.

Chacun se dispersa par les chemins ombreux

Où, sur le sable blond, ainsi qu’une eau dormante,

La lune clairsemait sa lumière charmante.

La nuit douce rendait les hommes amoureux,

Au fond de leurs regards allumant une flamme.

Et les femmes allaient, graves, le front penché,

Ayant toutes un peu de clair de lune à l’âme.

Les brises charriaient des langueurs de péché.

J’errais, et sans savoir pourquoi, le coeur en fête.

Un petit rire aigu me fit tourner la tête,

Et j’aperçus soudain la dame que j’aimais,

Hélas! d’une façon discrète, car jamais

Elle n’avait cessé d’être à mes voeux rebelle:

« Votre bras, et faisons un tour de parc », dit-elle.

Elle était gaie et folle et se moquait de tout,

Prétendait que la lune avait l’air d’une veuve:

« Le chemin est trop long pour aller jusqu’au bout,

Car j’ai des souliers fins et ma toilette est neuve;

Retournons. » Je lui pris le bras et l’entraînai.

Alors elle courut, vagabonde et fantasque,

Et le vent de sa robe, au hasard promené,

Troublait l’air endormi d’un souffle de bourrasque.

Puis elle s’arrêta, soufflant; et doucement

Nous marchâmes sans bruit tout le long d’une allée.

Des voix basses parlaient dans la nuit, tendrement,

Et, parmi les rumeurs dont l’ombre était peuplée,

On distinguait parfois comme un son de baiser.

Alors elle jetait au ciel une roulade!

Vite tout se taisait. On entendait passer

Une fuite rapide; et quelque amant maussade

Et resté seul pestait contre les indiscrets.

Un rossignol chantait dans un arbre, tout près,

Et dans la plaine, au loin, répondait une caille.

Soudain, blessant les yeux par son reflet brutal,

Se dressa, toute blanche, une haute muraille,

Ainsi que dans un conte un palais de métal.

Elle semblait guetter de loin notre passage.

« La lumière est propice à qui veut rester sage,

Me dit-elle. Les bois sont trop sombres, la nuit.

Asseyons-nous un peu devant ce mur qui luit. »

Elle s’assit, riant de me voir la maudire.

Au fond du ciel, la lune aussi me sembla rire!

Et toutes deux d’accord, je ne sais trop pourquoi,

Paraissaient s’apprêter à se moquer de moi.

Donc, nous étions assis devant le grand mur blême;

Et moi, je n’osais pas lui dire: « Je vous aime! »

Mais comme j’étouffais, je lui pris les deux mains.

Elle eut un pli léger de sa lèvre coquette

Et me laissa venir comme un chasseur qui guette.

Des robes, qui passaient au fond des noirs chemins,

Mettaient parfois dans l’ombre une blancheur douteuse.

La lune nous couvrait de ses rayons pâlis

Et, nous enveloppant de sa clarté laiteuse,

Faisait fondre nos coeurs à sa vue amollis.

Elle glissait très haut, très placide et très lente,

Et pénétrait nos chairs d’une langueur troublante.

J’épiais ma compagne, et je sentais grandir

Dans mon être crispé, dans mes sens, dans mon âme,

Cet étrange tourment où nous jette une femme

Lorsque fermente en nous la fièvre du désir!

Lorsqu’on a, chaque nuit, dans le trouble du rêve,

Le baiser qui consent, le « oui » d’un oeil fermé,

L’adorable inconnu des robes qu’on soulève,

Le corps qui s’abandonne, immobile et pâmé,

Et qu’en réalité la dame ne nous laisse

Que l’espoir de surprendre un moment de faiblesse!

Ma gorge était aride; et des frissons ardents

Me vinrent, qui faisaient s’entrechoquer mes dents,

Une fureur d’esclave en révolte, et la joie

De ma force pouvant saisir, comme une proie,

Cette femme orgueilleuse et calme, dont soudain

Je ferais sangloter le tranquille dédain!

Elle riait, moqueuse, effrontément jolie;

Son haleine faisait une fine vapeur

Dont j’avais soif. Mon coeur bondit; une folie

Me prit. Je la saisis en mes bras. Elle eut peur,

Se leva. J’enlaçai sa taille avec colère,

Et je baisai, ployant sous moi son corps nerveux,

Son oeil, son front, sa bouche humide et ses cheveux!

La lune, triomphant, brillait de gaieté claire.

Déjà je la prenais, impétueux et fort,

Quand je fus repoussé par un suprême effort.

Alors recommença notre lutte éperdue

Près du mur qui semblait une toile tendue.

Or, dans un brusque élan nous étant retournés,

Nous vîmes un spectacle étonnant et comique.

Traçant dans la clarté deux corps désordonnés,

Nos ombres agitaient une étrange mimique,

S’attirant, s’éloignant, s’étreignant tour à tour.

Elles semblaient jouer quelque bouffonnerie,

Avec des gestes fous de pantins en furie,

Esquissant drôlement la charge de l’Amour.

Elles se tortillaient farces ou convulsives,

Se heurtaient de la tête ainsi que des béliers;

Puis, redressant soudain leurs tailles excessives,

Restaient fixes, debout comme deux grands piliers.

Quelquefois, déployant quatre bras gigantesques,

Elles se repoussaient, noires sur le mur blanc,

Et, prises tout à coup de tendresses grotesques,

Paraissaient se pâmer dans un baiser brûlant.

La chose étant très gaie et très inattendue,

Elle se mit à rire. – Et comment se fâcher,

Se débattre et défendre aux lèvres d’approcher

Lorsqu’on rit? Un instant de gravité perdue

Plus qu’un coeur embrasé peut sauver un amant!

Le rossignol chantait dans son arbre. La lune

Du fond du ciel serein recherchait vainement

Nos deux ombres au mur et n’en voyait plus qu’une.

Guy de Maupassant poetry

fleursdumal.nl magazine

More in: Archive M-N, Archive M-N, Guy de Maupassant, Maupassant, Guy de

.jpg)

Guy de Maupassant

(1850-1893)

Nuit de Neige

La grande plaine est blanche, immobile et sans voix.

Pas un bruit, pas un son; toute vie est éteinte.

Mais on entend parfois, comme une morne plainte,

Quelque chien sans abri qui hurle au coin d’un bois.

Plus de chansons dans l’air, sous nos pieds plus de chaumes.

L’hiver s’est abattu sur toute floraison;

Des arbres dépouillés dressent à l’horizon

Leurs squelettes blanchis ainsi que des fantômes.

La lune est large et pâle et semble se hâter.

On dirait qu’elle a froid dans le grand ciel austère.

De son morne regard elle parcourt la terre,

Et, voyant tout désert, s’empresse à nous quitter.

Et froids tombent sur nous les rayons qu’elle darde,

Fantastiques lueurs qu’elle s’en va semant;

Et la neige s’éclaire au loin, sinistrement,

Aux étranges reflets de la clarté blafarde.

Oh! la terrible nuit pour les petits oiseaux!

Un vent glacé frissonne et court par les allées;

Eux, n’ayant plus l’asile ombragé des berceaux,

Ne peuvent pas dormir sur leurs pattes gelées.

Dans les grands arbres nus que couvre le verglas

Ils sont là, tout tremblants, sans rien qui les protège;

De leur oeil inquiet ils regardent la neige,

Attendant jusqu’au jour la nuit qui ne vient pas.

.jpg)

Guy de Maupassant poetry

fleursdumal.nl magazine

More in: Archive M-N, Archive M-N, Guy de Maupassant, Maupassant, Guy de

Thank you for reading Fleurs du Mal - magazine for art & literature