Fleurs du Mal Magazine

Or see the index

Märchen der Brüder Grimm

Jacob Grimm (1785-1863)

& Wilhelm Grimm (1786-1859)

Der Grabhügel

Ein reicher Bauer stand eines Tages in seinem Hof und schaute nach seinen Feldern und Gärten: das Korn wuchs kräftig heran und die Obstbäume hingen voll Früchte. Das Getreide des vorigen Jahrs lag noch in so mächtigen Haufen auf dem Boden, daß es kaum die Balken tragen konnten. Dann ging er in den Stall, da standen die gemästeten Ochsen, die fetten Kühe und die spiegelglatten Pferde. Endlich ging er in seine Stube zurück und warf seine Blicke auf die eisernen Kasten, in welchen sein Geld lag. Als er so stand und seinen Reichtum übersah, klopfte es auf einmal heftig bei ihm an. Es klopfte aber nicht an die Türe seiner Stube, sondern an die Türe seines Herzens. Sie tat sich auf und er hörte eine Stimme, die zu ihm sprach ‘hast du den Deinigen damit wohlgetan? hast du die Not der Armen angesehen? hast du mit den Hungrigen dein Brot geteilt? war dir genug, was du besaßest, oder hast du noch immer mehr verlangt?’ Das Herz zögerte nicht mit der Antwort ‘ich bin hart und unerbittlich gewesen und habe den Meinigen niemals etwas Gutes erzeigt. Ist ein Armer gekommen, so habe ich mein Auge weggewendet. Ich habe mich um Gott nicht bekümmert, sondern nur an die Mehrung meines Reichtums gedacht. Wäre alles mein eigen gewesen, was der Himmel bedeckte, dennoch hätte ich nicht genug gehabt.’ Als er diese Antwort vernahm, erschrak er heftig: die Knie fingen an ihm zu zittern und er mußte sich niedersetzen. Da klopfte es abermals an, aber es klopfte an die Türe seiner Stube. Es war sein Nachbar, ein armer Mann, der ein Häufchen Kinder hatte, die er nicht mehr sättigen konnte. ‘Ich weiß,’ dachte der Arme, ‘mein Nachbar ist reich, aber er ist ebenso hart: ich glaube nicht, daß er mir hilft, aber meine Kinder schreien nach Brot, da will ich es wagen.’ Er sprach zu dem Reichen ‘Ihr gebt nicht leicht etwas von dem Eurigen weg, aber ich stehe da wie einer, dem das Wasser bis an den Kopf geht: meine Kinder hungern , leiht mir vier Malter Korn.’ Der Reiche sah ihn lange an, da begann der erste Sonnenstrahl der Milde einen Tropfen von dem Eis der Habsucht abzuschmelzen. ‘Vier Malter will ich dir nicht leihen,’ antwortete er, ‘sondern achte will ich dir schenken, aber eine Bedingung mußt du erfüllen.’ ‘Was soll ich tun?, sprach der Arme. ‘Wenn ich tot bin, sollst du drei Nächte an meinem Grabe wachen.’ Dem Bauer ward bei dem Antrag unheimlich zumut, doch in der Not, in der er sich befand, hätte er alles bewilligt: er sagte also zu und trug das Korn heim.

Es war, als hätte der Reiche vorausgesehen, was geschehen würde, nach drei Tagen fiel er plötzlich tot zur Erde; man wußte nicht recht, wie es zugegangen war, aber niemand trauerte um ihn. Als er bestattet war, fiel dem Armen sein Versprechen ein: gerne wäre er davon entbunden gewesen, aber er dachte ‘er hat sich gegen dich doch mildtätig erwiesen, du hast mit seinem Korn deine hungrigen Kinder gesättigt, und wäre das auch nicht, du hast einmal das Versprechen gegeben und mußt du es halten.’ Bei einbrechender Nacht ging er auf den Kirchhof und setzte sich auf den Grabhügel. Es war alles still, nur der Mond schien über die Grabhügel, und manchmal flog eine Eule vorbei und ließ ihre kläglichen Töne hören. Als die Sonne aufging, begab sich der Arme ungefährdet heim, und ebenso ging die zweite Nacht ruhig vorüber. Den Abend des dritten Tags empfand er eine besondere Angst, es war ihm, als stände noch etwas bevor. Als er hinauskam, erblickte er an der Mauer des Kirchhofs einen Mann, den er noch nie gesehen hatte. Er war nicht mehr jung, hatte Narben im Gesicht, und seine Augen blickten scharf und feurig umher. Er war ganz von einem alten Mantel bedeckt, und nur große Reiterstiefeln waren sichtbar. ‘Was sucht Ihr hier?’ redete ihn der Bauer an, ‘gruselt Euch nicht auf dem einsamen Kirchhof?, ‘Ich suche nichts,’ antwortete er, ‘aber ich fürchte auch nichts. Ich bin wie der Junge, der ausging, das Gruseln zu lernen, und sich vergeblich bemühte, der aber bekam die Königstochter zur Frau und mit ihr große Reichtümer, und ich bin immer arm geblieben. Ich bin nichts als ein abgedankter Soldat und will hier die Nacht zubringen, weil ich sonst kein Obdach habe.’ ‘Wenn Ihr keine Furcht habt,’ sprach der Bauer, ‘so bleibt bei mir und helft mir dort den Grabhügel bewachen.’ ‘Wacht halten ist Sache des Soldaten,’ antwortete er, ‘was uns hier begegnet, Gutes oder Böses, das wollen wir gemeinsc haftlich tragen.’ Der Bauer schlug ein, und sie setzten sich zusammen auf das Grab.

Alles blieb still bis Mitternacht, da ertönte auf einmal ein schneidendes Pfeifen in der Luft, und die beiden Wächter erblickten den Bösen, der leibhaftig vor ihnen stand. ‘Fort, ihr Halunken,’ rief er ihnen zu, ‘der in dem Grab liegt, ist mein: ich will ihn holen, und wo ihr nicht weggeht, dreh ich euch die Hälse um.’ ‘Herr mit der roten Feder,’ sprach der Soldat, ‘Ihr seid mein Hauptmann nicht, ich brauch Euch nicht zu gehorchen, und das Fürchten hab ich noch nicht gelernt. Geht Eurer Wege, wir bleiben hier sitzen.’ Der Teufel dachte ‘mit Gold fängst du die zwei Haderlumpen am besten,’ zog gelindere Saiten auf und fragte ganz zutraulich, ob sie nicht einen Beutel mit Gold annehmen und damit heimgehen wollten. ‘Das läßt sich hören,’ antwortete der Soldat, ‘aber mit einem Beutel voll Gold ist uns nicht gedient: wenn Ihr so viel Gold geben wollt, als da in einen von meinen Stiefeln geht, so wollen wir Euch das Feld räumen und abziehen.’ ‘So viel habe ich nicht bei mir,’ sagte der Teufel, ‘aber ich will es holen: in der benachbarten Stadt wohnt ein Wechsler, der mein guter Freund ist, der streckt mir gerne so viel vor.’ Als der Teufel verschwunden war, zog der Soldat seinen linken Stiefel aus und sprach ‘dem Kohlenbrenner wollen wir schon eine Nase drehen: gebt mir nur Euer Messer, Gevatter.’ Er schnitt von dem Stiefel die Sohle ab und stellte ihn neben den Hügel in das hohe Gras an den Rand einer halb überwachsenen Grube. ‘So ist alles gut’ sprach er, ‘nun kann der Schornsteinfeger kommen.’

Beide setzten sich und warteten, es dauerte nicht lange, so kam der Teufel und hatte ein Säckchen Gold in der Hand. ‘Schüttet es nur hinein,’ sprach der Soldat und hob den Stiefel ein wenig in die Höhe, ‘das wird aber nicht genug sein.’ Der Schwarze leerte das Säckchen, das Gold fiel durch und der Stiefel blieb leer. ‘Dummer Teufel,’ rief der Soldat, ‘es schickt nicht: habe ich es nicht gleich gesagt? kehrt nur wieder um und holt mehr.’ Der Teufel schüttelte den Kopf, ging und kam nach einer Stunde mit einem viel größeren Sack unter dem Arm. ‘Nur eingefüllt,’ rief der Soldat, ‘aber ich zweifle, daß der Stiefel voll wird.’ Das Gold klingelte, als es hinabfiel, und der Stiefel blieb leer. Der Teufel blickte mit seinen glühenden Augen selbst hinein und überzeugte sich von der Wahrheit. ‘Ihr habt unverschämt starke Waden,’ rief er und verzog den Mund. ‘Meint Ihr,’ erwiderte der Soldat, ‘ich hätte einen Pferdefuß wie Ihr? seit wann seid Ihr so knauserig? macht, daß Ihr mehr Gold herbeischafft, sonst wird aus unserm Handel nichts.’ Der Unhold trollte sich abermals fort. Diesmal blieb er länger aus, und als er endlich erschien, keuchte er unter der Last eines Sackes, der auf seiner Schulter lag. Er schüttete ihn in den Stiefel, der sich aber so wenig füllte als vorher. Er ward wütend und wollte dem Soldat den Stiefel aus der Hand reißen, aber in dem Augenblick drang der erste Strahl der aufgehenden Sonne am Himmel herauf, und der böse Geist entfloh mit lautem Geschrei. Die arme Seele war gerettet.

Der Bauer wollte das Gold teilen, aber der Soldat sprach ‘gib den Armen, was mir zufällt: ich ziehe zu dir in deine Hütte, und wir wollen mit dem übrigen in Ruhe und Frieden zusammen leben, solange es Gott gefällt.’

ENDE

Die Märchen der Brüder Grimm

fleursdumal.nl magazine

More in: Archive G-H, Grimm, Grimm, Andersen e.o.: Fables, Fairy Tales & Stories, Grimm, Jacob & Wilhelm

.jpg)

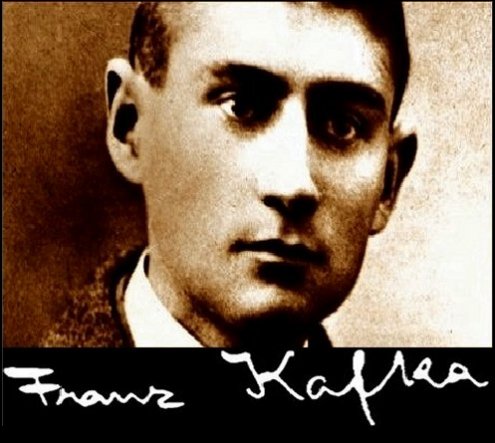

Das nächste Dorf

Franz Kafka (1883-1924)

Mein Großvater pflegte zu sagen: »Das Leben ist erstaunlich kurz. Jetzt in der Erinnerung drängt es sich mir so zusammen, daß ich zum Beispiel kaum begreife, wie ein junger Mensch sich entschließen kann ins nächste Dorf zu reiten, ohne zu fürchten, daß – von unglücklichen Zufällen ganz abgesehen – schon die Zeit des gewöhnlichen, glücklich ablaufenden Lebens für einen solchen Ritt bei weitem nicht hinreicht.«

Franz Kafka : Ein Landarzt. Kleine Erzählungen (1919)

fleursdumal.nl magazine

More in: Archive K-L, Franz Kafka, Kafka, Franz, Kafka, Franz

.jpg)

Multatuli

(1820-1887)

Ideën (7 delen, 1862-1877)

|

Idee Nr. 600 ‘t Weinige dat ik er van weet, was me steeds een der rykste en zuiverste bronnen van poëzie. Aan de inspanning om waarheid te zoeken op ‘t terrein van exakte wetenschap, heb ik de heerlykste oogenblikken van m’n leven te danken, en de kracht die my tot-nog-toe staande hield. Ik noem niemand ‘n dichter, die dit niet begrypt. Men versta my wel. Ik beweer niet dat de beoefening der wiskunde iemand tot poëet maakt – in hoogen zin altyd. Verzenmaken heeft hiermee niets, totaal niets uittestaan – ik beweer dat ‘n dichter poëzie vindt in de wiskunde, en van de beste soort! Eigenlyke mathematici – vakmenschen – zyn zelden dichters en dit hebben ze gemeen met de vele anderen die zich gewoonlyk niet aan wiskunde te-buiten-gaan. Reeds elders – in de wouter-geschiedenis – heb ik gewezen op ‘t verband tusschen de drift tot uitvinden, ontdekken, indringen, bezitten en exploiteeren, en: wellust. ‘t Zou me aangenaam wezen, lezers te treffen die in-staat zyn deze synthetische eigenaardigheid van de natuur der dingen wysgeerig optevatten. Ook in deze zaak blykt ons dat gelyksoortige oorzaken de schynbaar-meest-uiteenloopende gevolgen hebben. Misschien is ‘t de ideale taak der wysbegeerte alle waargenomen verschynsels tot ‘t kleinst-mogelyk getal oorzaken terug te brengen, en wie weet of er niet eenmaal blyken zal dat dit getal… géén getal en slechts ‘n eenheid is: het zyn. Het zyn, met al z’n eigenschappen, die wellicht zullen kunnen worden teruggebracht tot één hoofdwet, waarvan de tallooze, door óns geklassificeerde eigenschappen onderdeelen zyn, of misschien slechts verkeerd begrepen verschynselen, welker gelyksoortigheid aan ons gebrekkig opmerkingsvermogen ontsnapt. (491) Dàt we zooveel klassificeeren, is ‘n gevolg van ons weinig weten en beperkt verstand. Om over ‘t weinige, dat onder ons waarnemingsvermogen valt, te heerschen, hebben wy de toepassing van ‘t divide et impera noodig. |

|

kempis poetry magazine

More in: DICTIONARY OF IDEAS, Multatuli, Multatuli

.jpg)

Joris-Karl Huysmans

(1849-1907)

Le Drageoir aux épices (1874)

IV. Déclaration d’amour

Je sens sourdre dans mon âme une indicible rage, quand je pense à toi, Ninon. Qu’une fille à qui sa mère a dit: Tu es jeune, tu es belle, tu es vierge, cela se vend; que cette fille se livre à un libertin riche et tombe de degré en degré aux excès les plus dégradants, je l’excuse; qu’une fille se donne par amour à un homme qui, après l’avoir mise enceinte, l’abandonne comme un lâche qu’il est; que cette fille s’étale devant le premier venu pour nourrir son enfant, celle-là, je la plains; mais qu’une fille bien élevée, qui est à même de gagner honnêtement sa vie, se roule, de propos délibéré, dans toutes les fanges et dans toutes les sanies, celle-là, je la hais et je la méprise.

Entends-tu, ribaude infâme, je te hais, je te méprise… et je t’aime!

kempis poetry magazine

More in: -Le Drageoir aux épices, Huysmans, J.-K.

.jpg)

Ein Besuch im Bergwerk

Franz Kafka (1883-1924)

Heute waren die obersten Ingenieure bei uns unten. Es ist irgendein Auftrag der Direktion ergangen, neue Stollen zu legen, und da kamen die Ingenieure, um die allerersten Ausmessungen vorzunehmen. Wie jung diese Leute sind und dabei schon so verschiedenartig! Sie haben sich alle frei entwickelt, und ungebunden zeigt sich ihr klar bestimmtes Wesen schon in jungen Jahren.

Einer, schwarzhaarig, lebhaft, läßt seine Augen überallhin laufen.

Ein Zweiter mit einem Notizblock, macht im Gehen Aufzeichnungen, sieht umher, vergleicht, notiert.

Ein Dritter, die Hände in den Rocktaschen, so daß sich alles an ihm spannt, geht aufrecht; wahrt die Würde; nur im fortwährenden Beißen seiner Lippen zeigt sich die ungeduldige, nicht zu unterdrückende Jugend.

Ein Vierter gibt dem Dritten Erklärungen, die dieser nicht verlangt; kleiner als er, wie ein Versucher neben ihm herlaufend, scheint er, den Zeigefinger immer in der Luft, eine Litanei über alles, was hier zu sehen ist, ihm vorzutragen.

Ein Fünfter, vielleicht der oberste im Rang, duldet keine Begleitung; ist bald vorn, bald hinten; die Gesellschaft richtet ihren Schritt nach ihm; er ist bleich und schwach; die Verantwortung hat seine Augen ausgehöhlt; oft drückt er im Nachdenken die Hand an die Stirn.

Der Sechste und Siebente gehen ein wenig gebückt, Kopf nah an Kopf, Arm in Arm, in vertrautem Gespräch; wäre hier nicht offenbar unser Kohlenbergwerk und unser Arbeitsplatz im tiefsten Stollen, könnte man glauben, diese knochigen, bartlosen, knollennasigen Herren seien junge Geistliche. Der eine lacht meistens mit katzenartigem Schnurren in sich hinein; der andere, gleichfalls lächelnd, führt das Wort und gibt mit der freien Hand irgendeinen Takt dazu. Wie sicher müssen diese zwei Herren ihrer Stellung sein, ja welche Verdienste müssen sie sich trotz ihrer Jugend um unser Bergwerk schon erworben haben, daß sie hier, bei einer so wichtigen Begehung, unter den Augen ihres Chefs, nur mit eigenen oder wenigstens mit solchen Angelegenheiten, die nicht mit der augenblicklichen Aufgabe zusammenhängen, so unbeirrbar sich beschäftigen dürfen. Oder sollte es möglich sein, daß sie, trotz alles Lachens und aller Unaufmerksamkeit, das, was nötig ist, sehr wohl bemerken? Man wagt über solche Herren kaum ein bestimmtes Urteil abzugeben.

Andererseits ist es aber doch wieder zweifellos, daß zum Beispiel der Achte unvergleichlich mehr als diese, ja mehr als alle anderen Herren bei der Sache ist. Er muß alles anfassen und mit einem kleinen Hammer, den er immer wieder aus der Tasche zieht und immer wieder dort verwahrt, beklopfen. Manchmal kniet er trotz seiner eleganten Kleidung in den Schmutz nieder und beklopft den Boden, dann wieder nur im Gehen die Wände oder die Decke über seinem Kopf. Einmal hat er sich lang hingelegt und lag dort still; wir dachten schon, es sei ein Unglück geschehen; aber dann sprang er mit einem kleinen Zusammenzucken seines schlanken Körpers auf. Er hatte also wieder nur eine Untersuchung gemacht. Wir glauben unser Bergwerk und seine Steine zu kennen, aber was dieser Ingenieur auf diese Weise hier immerfort untersucht, ist uns unverständlich.

Ein Neunter schiebt vor sich eine Art Kinderwagen, in welchem die Meßapparate liegen. Äußerst kostbare Apparate, tief in zarteste Watte eingelegt. Diesen Wagen sollte ja eigentlich der Diener schieben, aber es wird ihm nicht anvertraut; ein Ingenieur mußte heran und er tut es gern, wie man sieht. Er ist wohl der Jüngste, vielleicht versteht er noch gar nicht alle Apparate, aber sein Blick ruht immerfort auf ihnen, fast kommt er dadurch manchmal in Gefahr, mit dem Wagen an eine Wand zu stoßen.

Aber da ist ein anderer Ingenieur, der neben dem Wagen hergeht und es verhindert. Dieser versteht offenbar die Apparate von Grund aus und scheint ihr eigentlicher Verwahrer zu sein. Von Zeit zu Zeit nimmt er, ohne den Wagen anzuhalten, einen Bestandteil der Apparate heraus, blickt hindurch, schraubt auf oder zu, schüttelt und beklopft, hält ans Ohr und horcht; und legt schließlich, während der Wagenführer meist stillsteht, das kleine, von der Ferne kaum sichtbare Ding mit aller Vorsicht wieder in den Wagen. Ein wenig herrschsüchtig ist dieser Ingenieur, aber doch nur im Namen der Apparate. Zehn Schritte vor dem Wagen sollen wir schon, auf ein wortloses Fingerzeichen hin, zur Seite weichen, selbst dort, wo kein Platz zum Ausweichen ist.

Hinter diesen zwei Herren geht der unbeschäftigte Diener. Die Herren haben, wie es bei ihrem großen Wissen selbstverständlich ist, längst jeden Hochmut abgelegt, der Diener dagegen scheint ihn in sich aufgesammelt zu haben. Die eine Hand im Rücken, mit der anderen vorn über seine vergoldeten Knöpfe oder das feine Tuch seines Livreerockes streichend, nickt er öfters nach rechts und links, so als ob wir gegrüßt hätten und er antwortete, oder so, als nehme er an, daß wir gegrüßt hätten, könne es aber von seiner Höhe aus nicht nachprüfen. Natürlich grüßen wir ihn nicht, aber doch möchte man bei seinem Anblick fast glauben, es sei etwas Ungeheures, Kanzleidiener der Bergdirektion zu sein. Hinter ihm lachen wir allerdings, aber da auch ein Donnerschlag ihn nicht veranlassen könnte, sich umzudrehen, bleibt er doch als etwas Unverständliches in unserer Achtung.

Heute wird wenig mehr gearbeitet; die Unterbrechung war zu ausgiebig; ein solcher Besuch nimmt alle Gedanken an Arbeit mit sich fort. Allzu verlockend ist es, den Herren in das Dunkel des Probestollens nachzublicken, in dem sie alle verschwunden sind. Auch geht unsere Arbeitsschicht bald zu Ende; wir werden die Rückkehr der Herren nicht mehr mit ansehen.

Franz Kafka : Ein Landarzt. Kleine Erzählungen (1919)

fleursdumal.nl magazine

More in: Archive K-L, Franz Kafka, Kafka, Franz, Kafka, Franz

.jpg)

Edgar Allan Poe

(1809-1849)

Old English Poetry

It should not be doubted that at least one-third of the affection with which we regard the elder poets of Great Britain should be-attributed to what is, in itself, a thing apart from poetry-we mean to the simple love of the antique-and that, again, a third of even the proper poetic sentiment inspired by their writings should be ascribed to a fact which, while it has strict connection with poetry in the abstract, and with the old British poems themselves, should not be looked upon as a merit appertaining to the authors of the poems. Almost every devout admirer of the old bards, if demanded his opinion of their productions, would mention vaguely, yet with perfect sincerity, a sense of dreamy, wild, indefinite, and he would perhaps say, indefinable delight; on being required to point out the source of this so shadowy pleasure, he would be apt to speak of the quaint in phraseology and in general handling. This quaintness is, in fact, a very powerful adjunct to ideality, but in the case in question it arises independently of the author’s will, and is altogether apart from his intention. Words and their rhythm have varied. Verses which affect us to-day with a vivid delight, and which delight, in many instances, may be traced to the one source, quaintness, must have worn in the days of their construction, a very commonplace air. This is, of course, no argument against the poems now-we mean it only as against the poets thew. There is a growing desire to overrate them. The old English muse was frank, guileless, sincere, and although very learned, still learned without art. No general error evinces a more thorough confusion of ideas than the error of supposing Donne and Cowley metaphysical in the sense wherein Wordsworth and Coleridge are so. With the two former ethics were the end-with the two latter the means. The poet of the “Creation” wished, by highly artificial verse, to inculcate what he supposed to be moral truth-the poet of the “Ancient Mariner” to infuse the Poetic Sentiment through channels suggested by analysis. The one finished by complete failure what he commenced in the grossest misconception; the other, by a path which could not possibly lead him astray, arrived at a triumph which is not the less glorious because hidden from the profane eyes of the multitude. But in this view even the “metaphysical verse” of Cowley is but evidence of the simplicity and single-heartedness of the man. And he was in this but a type of his school-for we may as well designate in this way the entire class of writers whose poems are bound up in the volume before us, and throughout all of whom there runs a very perceptible general character. They used little art in composition. Their writings sprang immediately from the soul-and partook intensely of that soul’s nature. Nor is it difficult to perceive the tendency of this abandon-to elevate immeasurably all the energies of mind-but, again, so to mingle the greatest possible fire, force, delicacy, and all good things, with the lowest possible bathos, baldness, and imbecility, as to render it not a matter of doubt that the average results of mind in such a school will be found inferior to those results in one (ceteris paribus) more artificial.

We can not bring ourselves to believe that the selections of the “Book of Gems” are such as will impart to a poetical reader the clearest possible idea of the beauty of the school-but if the intention had been merely to show the school’s character, the attempt might have been considered successful in the highest degree. There are long passages now before us of the most despicable trash, with no merit whatever beyond that of their antiquity.. The criticisms of the editor do not particularly please us. His enthusiasm is too general and too vivid not to be false. His opinion, for example, of Sir Henry Wotton’s “Verses on the Queen of Bohemia”-that “there are few finer things in our language,” is untenable and absurd.

In such lines we can perceive not one of those higher attributes of Poesy which belong to her in all circumstances and throughout all time. Here every thing is art, nakedly, or but awkwardly concealed. No prepossession for the mere antique (and in this case we can imagine no other prepossession) should induce us to dignify with the sacred name of poetry, a series, such as this, of elaborate and threadbare compliments, stitched, apparently, together, without fancy, without plausibility, and without even an attempt at adaptation.

In common with all the world, we have been much delighted with “The Shepherd’s Hunting” by Withers–a poem partaking, in a remarkable degree, of the peculiarities of “Il Penseroso.” Speaking of Poesy the author says:

“By the murmur of a spring, Or the least boughs rustleling, By a daisy whose leaves spread, Shut when Titan goes to bed, Or a shady bush or tree, She could more infuse in me Than all Nature’s beauties can In some other wiser man. By her help I also now Make this churlish place allow Something that may sweeten gladness In the very gall of sadness-The dull loneness, the black shade, That these hanging vaults have made The strange music of the waves Beating on these hollow caves, This black den which rocks emboss, Overgrown with eldest moss, The rude portals that give light More to terror than delight, This my chamber of neglect

Walled about with disrespect; From all these and this dull air A fit object for despair, She hath taught me by her might To draw comfort and delight.”

But these lines, however good, do not bear with them much of the general character of the English antique. Something more of this will be found in Corbet’s “Farewell to the Fairies!” We copy a portion of Marvell’s “Maiden lamenting for her Fawn,” which we prefer-not only as a specimen of the elder poets, but in itself as a beautiful poem, abounding in pathos, exquisitely delicate imagination and truthfulness-to anything of its species:

“It is a wondrous thing how fleet ‘Twas on those little silver feet, With what a pretty skipping grace It oft would challenge me the race, And when’t had left me far away ‘Twould stay, and run again, and stay; For it was nimbler much than hinds, And trod as if on the four winds. I have a garden of my own, But so with roses overgrown, And lilies, that you would it guess To be a little wilderness; And all the spring-time of the year It only loved to be there. Among the beds of lilies I Have sought it oft where it should lie, Yet could not, till itself would rise, Find it, although before mine eyes. For in the flaxen lilies’ shade It like a bank of lilies laid; Upon the roses it would feed Until its lips even seemed to bleed, And then to me ‘twould boldly trip, And print those roses on my lip, But all its chief delight was still With roses thus itself to fill, And its pure virgin limbs to fold In whitest sheets of lilies cold. Had it lived long, it would have been Lilies without, roses within.”

How truthful an air of lamentations hangs here upon every syllable! It pervades all.. It comes over the sweet melody of the words-over the gentleness and grace which we fancy in the little maiden herself-even over the half-playful, half-petulant air with which she lingers on the beauties and good qualities of her favorite-like the cool shadow of a summer cloud over a bed of lilies and violets, “and all sweet flowers.” The whole is redolent with poetry of a very lofty order. Every line is an idea conveying either the beauty and playfulness of the fawn, or the artlessness of the maiden, or her love, or her admiration, or her grief, or the fragrance and warmth and appropriateness of the little nest-like bed of lilies and roses which the fawn devoured as it lay upon them, and could scarcely be distinguished from them by the once happy little damsel who went to seek her pet with an arch and rosy smile on her face. Consider the great variety of truthful and delicate thought in the few lines we have quotedthe wonder of the little maiden at the fleetness of her favorite-the “little silver feet”–the fawn challenging his mistress to a race with “a pretty skipping grace,” running on before, and then, with head turned back, awaiting her approach only to fly from it again-can we not distinctly perceive all these things? How exceedingly vigorous, too, is the line,

“And trod as if on the four winds!”

A vigor apparent only when we keep in mind the artless character of the speaker and the four feet of the favorite, one for each wind. Then consider the garden of “my own,” so overgrown, entangled with roses and lilies, as to be “a little wilderness”–the fawn loving to be there, and there “only”–the maiden seeking it “where it should lie”–and not being able to distinguish it from the flowers until “itself would rise”–the lying among the lilies “like a bank of lilies”–the loving to “fill itself with roses,”

“And its pure virgin limbs to fold In whitest sheets of lilies cold,”

and these things being its “chief” delights-and then the pre-eminent beauty and naturalness of the concluding lines, whose very hyperbole only renders them more true to nature when we consider the innocence, the artlessness, the enthusiasm, the passionate girl, and more passionate admiration of the bereaved child–

“Had it lived long, it would have been Lilies without, roses within.”

Edgar Allan Poe: Old English Poetry

kempis poetry magazine

More in: Archive O-P, Edgar Allan Poe, Poe, Edgar Allan

.jpg)

Joris-Karl Huysmans

(1849-1907)

Le Drageoir aux épices (1874)

III. Camaieu rouge

La chambre était tendue de satin rose broché de ramages cramoisis, les rideaux tombaient amplement des fenêtres, cassant sur un tapis à fleurs de pourpre leurs grands plis de velours grenat. Aux murs étaient appendus des sanguines de Boucher et des plats ronds en cuivre fleuronnés et niellés par un artiste de la Renaissance.

Le divan, les fauteuils, les chaises, étaient couverts d’étoffe pareille aux tentures, avec crépines incarnates, et sur la cheminée que surmontait une glace sans tain, découvrant un ciel d’automne tout empourpré par un soleil couchant et des forêts aux feuillages lie de vin, s’épanouissait, dans une vaste jardinière, un énorme bouquet d’azaléas carminées, de sauges, de digitales et d’amarantes.

La toute-puissante déesse était enfouie dans les coussins du divan, frottant ses tresses rousses sur le satin cerise, déployant ses jupes roses, faisant tournoyer au bout de son pied sa mignonne mule de maroquin. Elle soupira mignardement, se leva, étira ses bras, fit craquer ses jointures, saisit une bouteille a large ventre et se versa, dans un petit verre effilé de patte et tourné en vrille, un filet de porto mordoré.

A ce moment, le soleil inonda le boudoir de ses fleurs rouges, piqua de scintillantes bluettes les spirales du verre, fit étinceler, comme des topazes brûlées, l’ambrosiaque liqueur et, brisant ses rayons contre le cuivre des plats, y alluma de fulgurants incendies. Ce fut un rutilant fouillis de flammes sur lequel se découpa la figure de la buveuse, semblable à ces vierges du Cimabué et de l’Angelico, dont les têtes sont ceintes de nimbes d’or.

Cette fanfare de rouge m’étourdissait; cette gamme d’une intensité furieuse, d’une violence inouïe, m’aveuglait; je fermai les yeux et, quand je les rouvris, la teinte éblouissante s’était évanouie, le soleil s’était couché!

Depuis ce temps, le boudoir rouge et la buveuse ont disparu; le magique flamboiement s’est éteint pour moi.

L’été, cependant, alors que la nostalgie du rouge m’oppresse plus lourdement, je lève la tête vers le soleil, et là, sous ses cuisantes piqûres, impassible, les yeux obstinément fermés, j’entrevois, sous le voile de mes paupières, une vapeur rouge; je rappelle mes souvenirs et je revois, pour une minute, pour une seconde, l’inquiétante fascination, l’inoubliable enchantement.

kempis poetry magazine

More in: -Le Drageoir aux épices, Huysmans, J.-K.

.jpg)

Multatuli

(1820-1887)

Ideën (7 delen, 1862-1877)

Idee Nr. 543

In den tyd toen allen nog aan alle spoken geloofden, vond men geleerden die over den aard en den werkkring van die spoken lange verhandelingen schreven, en nog heden-ten-dage bestaat ‘n zeer groot gedeelte onzer litteratuur, uit nasporing der eigenschappen van dingen die er niet zyn. Ik heb ‘n akademisch proefschrift gelezen van ‘n doktorandus in de rechten, waarin op medische gronden allerduidelykst werd aangetoond waarom ‘n heks geen kind kon ter-wereld brengen, dat den Duivel tot vader had. De strafbaarheid van zoodanige vrouw was daarom niet geringer, meende die denker – ze had zich met den Duivel niet zoo intiem moeten inlaten! – maar de vonnissen waren, wat de konsiderans aangaat, inkorrekt. (279) Dit prachtstuk van doktoreerende intelligentie was ongeveer honderd jaar oud, maar ik durf beweren dat veel verhandelingen uit ònzen tyd – over de ware natuur van ‘t een of ander – even zot zyn.

kempis poetry magazine

More in: DICTIONARY OF IDEAS, Multatuli, Multatuli

.jpg)

J a n e A u s t e n

(1775 – 1817)

When Winchester races

When Winchester races first took their beginning

It is said the good people forgot their old Saint

Not applying at all for the leave of Saint Swithin

And that William of Wykeham’s approval was faint.

The races however were fixed and determined

The company came and the Weather was charming

The Lords and the Ladies were satine’d and ermined

And nobody saw any future alarming.–

But when the old Saint was informed of these doings

He made but one Spring from his Shrine to the Roof

Of the Palace which now lies so sadly in ruins

And then he addressed them all standing aloof.

‘Oh! subjects rebellious! Oh Venta depraved

When once we are buried you think we are gone

But behold me immortal! By vice you’re enslaved

You have sinned and must suffer, ten farther he said

These races and revels and dissolute measures

With which you’re debasing a neighboring Plain

Let them stand–You shall meet with your curse in your pleasures

Set off for your course, I’ll pursue with my rain.

Ye cannot but know my command o’er July

Henceforward I’ll triumph in shewing my powers

Shift your race as you will it shall never be dry

The curse upon Venta is July in showers–‘.

.jpg)

Jane Austen poetry

k e m p i s p o e t r y m a g a z i n e

More in: Austen, Jane, Austen, Jane

.jpg)

Joris-Karl Huysmans

(1849-1907)

Le Drageoir aux épices (1874)

II. Ritournelle

Défunt son homme la roua de coups, lui fit trois enfants, et mourut tout imprégné, d’absinthe.

Depuis ce temps, elle patauge dans la boue, pousse la charrette, hurle à tue-tête: Il arrive! il arrive!

Elle est ineffablement laide. C’est un monstre qui roule sur un cou de lutteur une tête rouge, grimaçante, trouée d’yeux sanglants, bossuée d’un nez dont les larges ailes, des soutes à tabac, pullulent de petits bulbes violacés.

Ils ont bon appétit, les trois enfants; c’est pour eux qu’elle patauge dans la boue, pousse la charrette, hurle à tue-tête: Il arrive! il arrive!

Sa voisine vient de mourir.

Défunt son homme la roua de coups, lui fit trois enfants, et mourut tout imprégné d’absinthe.

Le monstre n’a pas hésité a les recueillir.

Ils ont bon appétit, les six enfants! A l’ouvrage! à l’ouvrage! Sans trêve, sans relâche, elle patauge dans la boue, pousse la charrette, hurle à tue-tête: Il arrive! il arrive!

kempis poetry magazine

More in: -Le Drageoir aux épices, Huysmans, J.-K.

.jpg)

Schakale und Araber

Franz Kafka (1883-1924)

Wir lagerten in der Oase. Die Gefährten schliefen. Ein Araber, hoch und weiß, kam an mir vorüber; er hatte die Kamele versorgt und ging zum Schlafplatz.

Ich warf mich rücklings ins Gras; ich wollte schlafen; ich konnte nicht; das Klagegeheul eines Schakals in der Ferne; ich saß wieder aufrecht. Und was so weit gewesen war, war plötzlich nah. Ein Gewimmel von Schakalen um mich her; in mattem Gold erglänzende, verlöschende Augen; schlanke Leiber, wie unter einer Peitsche gesetzmäßig und flink bewegt.

Einer kam von rückwärts, drängte sich, unter meinem Arm durch, eng an mich, als brauche er meine Wärme, trat dann vor mich und sprach, fast Aug in Aug mit mir:

»Ich bin der älteste Schakal, weit und breit. Ich bin glücklich, dich noch hier begrüßen zu können. Ich hatte schon die Hoffnung fast aufgegeben, denn wir warten unendlich lange auf dich; meine Mutter hat gewartet und ihre Mutter und weiter alle ihre Mütter bis hinauf zur Mutter aller Schakale. Glaube es!«

»Das wundert mich,« sagte ich und vergaß, den Holzstoß anzuzünden, der bereit lag, um mit seinem Rauch die Schakale abzuhalten, »das wundert mich sehr zu hören. Nur zufällig komme ich aus dem hohen Norden und bin auf einer kurzen Reise begriffen. Was wollt Ihr denn, Schakale?«

Und wie ermutigt durch diesen vielleicht allzu freundlichen Zuspruch zogen sie ihren Kreis enger um mich; alle atmeten kurz und fauchend.

»Wir wissen,« begann der Älteste, »daß du vom Norden kommst, darauf eben baut sich unsere Hoffnung. Dort ist der Verstand, der hier unter den Arabern nicht zu finden ist. Aus diesem kalten Hochmut, weißt du, ist kein Funken Verstand zu schlagen. Sie töten Tiere, um sie zu fressen, und Aas mißachten sie.«

»Rede nicht so laut,« sagte ich, »es schlafen Araber in der Nähe.«

»Du bist wirklich ein Fremder,« sagte der Schakal, »sonst wüßtest du, daß noch niemals in der Weltgeschichte ein Schakal einen Araber gefürchtet hat. Fürchten sollten wir sie? Ist es nicht Unglück genug, daß wir unter solches Volk verstoßen sind?«

»Mag sein, mag sein,« sagte ich, »ich maße mir kein Urteil an in Dingen, die mir so fern liegen; es scheint ein sehr alter Streit; liegt also wohl im Blut; wird also vielleicht erst mit dem Blute enden.«

»Du bist sehr klug,« sagte der alte Schakal; und alle atmeten noch schneller; mit gehetzten Lungen, trotzdem sie doch stillestanden; ein bitterer, zeitweilig nur mit zusammengeklemmten Zähnen erträglicher Geruch entströmte den offenen Mäulern, »du bist sehr klug; das, was du sagst, entspricht unserer alten Lehre. Wir nehmen ihnen also ihr Blut und der Streit ist zu Ende.«

»Oh!« sagte ich wilder, als ich wollte, »sie werden sich wehren; sie werden mit ihren Flinten euch rudelweise niederschießen.«

»Du mißverstehst uns,« sagte er, »nach Menschenart, die sich also auch im hohen Norden nicht verliert. Wir werden sie doch nicht töten. Soviel Wasser hätte der Nil nicht, um uns rein zu waschen. Wir laufen doch schon vor dem bloßen Anblick ihres lebenden Leibes weg, in reinere Luft, in die Wüste, die deshalb unsere Heimat ist.«

Und alle Schakale ringsum, zu denen inzwischen noch viele von fernher gekommen waren, senkten die Köpfe zwischen die Vorderbeine und putzten sie mit den Pfoten; es war, als wollten sie einen Widerwillen verbergen, der so schrecklich war, daß ich am liebsten mit einem hohen Sprung aus ihrem Kreis entflohen wäre.

»Was beabsichtigt Ihr also zu tun,« fragte ich und wollte aufstehn; aber ich konnte nicht; zwei junge Tiere hatten sich mir hinten in Rock und Hemd festgebissen; ich mußte sitzen bleiben. »Sie halten deine Schleppe,« sagte der alte Schakal erklärend und ernsthaft, »eine Ehrbezeugung.« »Sie sollen mich loslassen!« rief ich, bald zum Alten, bald zu den Jungen gewendet. »Sie werden es natürlich,« sagte der Alte, »wenn du es verlangst. Es dauert aber ein Weilchen, denn sie haben nach der Sitte tief sich eingebissen und müssen erst langsam die Gebisse voneinander lösen. Inzwischen höre unsere Bitte.« »Euer Verhalten hat mich dafür nicht sehr empfänglich gemacht,« sagte ich. »Laß uns unser Ungeschick nicht entgelten,« sagte er und nahm jetzt zum erstenmal den Klageton seiner natürlichen Stimme zu Hilfe, »wir sind arme Tiere, wir haben nur das Gebiß; für alles, was wir tun wollen, das Gute und das Schlechte, bleibt uns einzig das Gebiß.« »Was willst du also?« fragte ich, nur wenig besänftigt.

»Herr,« rief er, und alle Schakale heulten auf; in fernster Ferne schien es mir eine Melodie zu sein. »Herr, du sollst den Streit beenden, der die Welt entzweit. So wie du bist, haben unsere Alten den beschrieben, der es tun wird. Frieden müssen wir haben von den Arabern; atembare Luft; gereinigt von ihnen den Ausblick rund am Horizont; kein Klagegeschrei eines Hammels, den der Araber absticht; ruhig soll alles Getier krepieren; ungestört soll es von uns leergetrunken und bis auf die Knochen gereinigt werden. Reinheit, nichts als Reinheit wollen wir,« – und nun weinten, schluchzten alle – »wie erträgst nur du es in dieser Welt, du edles Herz und süßes Eingeweide? Schmutz ist ihr Weiß; Schmutz ist ihr Schwarz; ein Grauen ist ihr Bart; speien muß man beim Anblick ihrer Augenwinkel; und heben sie den Arm, tut sich in der Achselhöhle die Hölle auf. Darum, o Herr, darum o teuerer Herr, mit Hilfe deiner alles vermögenden Hände, mit Hilfe deiner alles vermögenden Hände schneide ihnen mit dieser Schere die Hälse durch!« Und einem Ruck seines Kopfes folgend kam ein Schakal herbei, der an einem Eckzahn eine kleine, mit altem Rost bedeckte Nähschere trug.

»Also endlich die Schere und damit Schluß!« rief der Araberführer unserer Karawane, der sich gegen den Wind an uns herangeschlichen hatte und nun seine riesige Peitsche schwang.

Alles verlief sich eiligst, aber in einiger Entfernung blieben sie doch, eng zusammengekauert, die vielen Tiere so eng und starr, daß es aussah wie eine schmale Hürde, von Irrlichtern umflogen.

»So hast du, Herr, auch dieses Schauspiel gesehen und gehört,« sagte der Araber und lachte so fröhlich, als es die Zurückhaltung seines Stammes erlaubte. »Du weißt also, was die Tiere wollen?« fragte ich. »Natürlich, Herr,« sagte er, »das ist doch allbekannt; solange es Araber gibt, wandert diese Schere durch die Wüste und wird mit uns wandern bis ans Ende der Tage. Jedem Europäer wird sie angeboten zu dem großen Werk; jeder Europäer ist gerade derjenige, welcher ihnen berufen scheint. Eine unsinnige Hoffnung haben diese Tiere; Narren, wahre Narren sind sie. Wir lieben sie deshalb; es sind unsere Hunde; schöner als die Eurigen. Sieh nur, ein Kamel ist in der Nacht verendet, ich habe es herschaffen lassen.«

Vier Träger kamen und warfen den schweren Kadaver vor uns hin. Kaum lag er da, erhoben die Schakale ihre Stimmen. Wie von Stricken unwiderstehlich jeder einzelne gezogen, kamen sie, stockend, mit dem Leib den Boden streifend, heran. Sie hatten die Araber vergessen, den Haß vergessen, die alles auslöschende Gegenwart des stark ausdunstenden Leichnams bezauberte sie. Schon hing einer am Hals und fand mit dem ersten Biß die Schlagader. Wie eine kleine rasende Pumpe, die ebenso unbedingt wie aussichtslos einen übermächtigen Brand löschen will, zerrte und zuckte jede Muskel seines Körpers an ihrem Platz. Und schon lagen in gleicher Arbeit alle auf dem Leichnam hoch zu Berg.

Da strich der Führer kräftig mit der scharfen Peitsche kreuz und quer über sie. Sie hoben die Köpfe; halb in Rausch und Ohnmacht; sahen die Araber vor sich stehen; bekamen jetzt die Peitsche mit den Schnauzen zu fühlen; zogen sich im Sprung zurück und liefen eine Strecke rückwärts.

Aber das Blut des Kamels lag schon in Lachen da, rauchte empor, der Körper war an mehreren Stellen weit aufgerissen. Sie konnten nicht widerstehen; wieder waren sie da; wieder hob der Führer die Peitsche; ich faßte seinen Arm.

»Du hast Recht, Herr,« sagte er, »wir lassen sie bei ihrem Beruf; auch ist es Zeit aufzubrechen. Gesehen hast du sie. Wunderbare Tiere, nicht wahr? Und wie sie uns hassen!«

Franz Kafka : Ein Landarzt. Kleine Erzählungen (1919)

fleursdumal.nl magazine

More in: Archive K-L, Franz Kafka, Kafka, Franz, Kafka, Franz

Vor dem Gesetz

Franz Kafka (1883-1924)

Vor dem Gesetz steht ein Türhüter. Zu diesem Türhüter kommt ein Mann vom Lande und bittet um Eintritt in das Gesetz. Aber der Türhüter sagt, daß er ihm jetzt den Eintritt nicht gewähren könne. Der Mann überlegt und fragt dann, ob er also später werde eintreten dürfen. »Es ist möglich,« sagt der Türhüter, »jetzt aber nicht.« Da das Tor zum Gesetz offensteht wie immer und der Türhüter beiseite tritt, bückt sich der Mann, um durch das Tor in das Innere zu sehn. Als der Türhüter das merkt, lacht er und sagt: »Wenn es dich so lockt, versuche es doch, trotz meines Verbotes hineinzugehn. Merke aber: Ich bin mächtig. Und ich bin nur der unterste Türhüter. Von Saal zu Saal stehn aber Türhüter, einer mächtiger als der andere. Schon den Anblick des dritten kann nicht einmal ich mehr ertragen.« Solche Schwierigkeiten hat der Mann vom Lande nicht erwartet; das Gesetz soll doch jedem und immer zugänglich sein, denkt er, aber als er jetzt den Türhüter in seinem Pelzmantel genauer ansieht, seine große Spitznase, den langen, dünnen, schwarzen tatarischen Bart, entschließt er sich, doch lieber zu warten, bis er die Erlaubnis zum Eintritt bekommt. Der Türhüter gibt ihm einen Schemel und läßt ihn seitwärts von der Tür sich niedersetzen. Dort sitzt er Tage und Jahre. Er macht viele Versuche, eingelassen zu werden, und ermüdet den Türhüter durch seine Bitten. Der Türhüter stellt öfters kleine Verhöre mit ihm an, fragt ihn über seine Heimat aus und nach vielem andern, es sind aber teilnahmslose Fragen, wie sie große Herren stellen, und zum Schlusse sagt er ihm immer wieder, daß er ihn noch nicht einlassen könne. Der Mann, der sich für seine Reise mit vielem ausgerüstet hat, verwendet alles, und sei es noch so wertvoll, um den Türhüter zu bestechen. Dieser nimmt zwar alles an, aber sagt dabei: »Ich nehme es nur an, damit du nicht glaubst, etwas versäumt zu haben.« Während der vielen Jahre beobachtet der Mann den Türhüter fast ununterbrochen. Er vergißt die andern Türhüter und dieser erste scheint ihm das einzige Hindernis für den Eintritt in das Gesetz.

Er verflucht den unglücklichen Zufall, in den ersten Jahren rücksichtslos und laut, später, als er alt wird, brummt er nur noch vor sich hin. Er wird kindisch, und, da er in dem jahrelangen Studium des Türhüters auch die Flöhe in seinem Pelzkragen erkannt hat, bittet er auch die Flöhe, ihm zu helfen und den Türhüter umzustimmen. Schließlich wird sein Augenlicht schwach, und er weiß nicht, ob es um ihn wirklich dunkler wird, oder ob ihn nur seine Augen täuschen. Wohl aber erkennt er jetzt im Dunkel einen Glanz, der unverlöschlich aus der Türe des Gesetzes bricht. Nun lebt er nicht mehr lange. Vor seinem Tode sammeln sich in seinem Kopfe alle Erfahrungen der ganzen Zeit zu einer Frage, die er bisher an den Türhüter noch nicht gestellt hat. Er winkt ihm zu, da er seinen erstarrenden Körper nicht mehr aufrichten kann. Der Türhüter muß sich tief zu ihm hinunterneigen, denn der Größen unterschied hat sich sehr zu ungunsten des Mannes verändert. »Was willst du denn jetzt noch wissen?« fragt der Türhüter, »du bist unersättlich.« »Alle streben doch nach dem Gesetz,« sagt der Mann, »wieso kommt es, daß in den vielen Jahren niemand außer mir Einlaß verlangt hat?« Der Türhüter erkennt, daß der Mann schon an seinem Ende ist, und, um sein vergehendes Gehör noch zu erreichen, brüllt er ihn an: »Hier konnte niemand sonst Einlaß erhalten, denn dieser Eingang war nur für dich bestimmt. Ich gehe jetzt und schließe ihn.«

Franz Kafka : Ein Landarzt. Kleine Erzählungen (1919)

fleursdumal.nl magazine

More in: Archive K-L, Franz Kafka, Kafka, Franz, Kafka, Franz

Thank you for reading Fleurs du Mal - magazine for art & literature