Fleurs du Mal Magazine

Or see the index

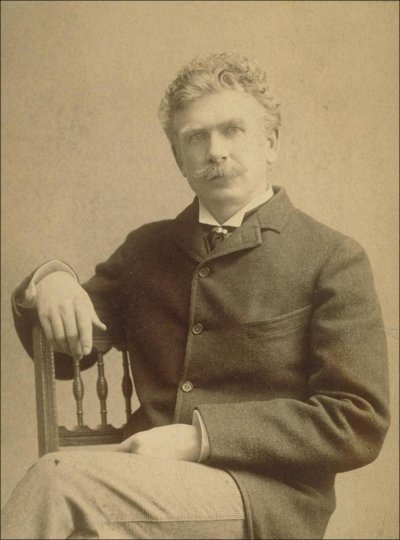

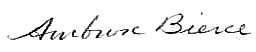

Ambrose Bierce

(1842-1914?)

A Commuted Sentence

Boruck and Waterman upon their grills

In Hades lay, with many a sigh and groan,

Hotly disputing, for each swore his own

Were clearly keener than the other’s ills.

And, truly, each had much to boast of–bone

And sinew, muscle, tallow, nerve and skin,

Blood in the vein and marrow in the shin,

Teeth, eyes and other organs (for the soul

Has all of these and even a wagging chin)

Blazing and coruscating like a coal!

For Lower Sacramento, you remember,

Has trying weather, even in mid-December.

Now this occurred in the far future. All

Mankind had been a million ages dead,

And each to her reward above had sped,

Each to his punishment below,–I call

That quite a just arrangement. As I said,

Boruck and Waterman in warmest pain

Crackled and sizzed with all their might and main.

For, when on earth, they’d freed a scurvy host

Of crooks from the State prison, who again

Had robbed and ravaged the Pacific Coast

And (such the felon’s predatory nature)

Even got themselves into the Legislature.

So Waterman and Boruck lay and roared

In Hades. It is true all other males

Felt the like flames and uttered equal wails,

But did not suffer them; whereas they bored

Each one the other. But indeed my tale’s

Not getting on at all. They lay and browned

Till Boruck (who long since his teeth had ground

Away and spoke Gum Arabic and made

Stump speeches even in praying) looked around

And said to Bob’s incinerated shade:

“Your Excellency, this is mighty hard on

The inventors of the unpardonable pardon.”

The other soul–his right hand all aflame,

For ’twas with that he’d chiefly sinned, although

His tongue, too, like a wick was working woe

To the reserve of tallow in his frame–

Said, with a sputtering, uncertain flow,

And with a gesture like a shaken torch:

“Yes, but I’m sure we’ll not much longer scorch.

Although this climate is not good for Hope,

Whose joyous wing ‘twould singe, I think the porch

Of Hell we’ll quit with a pacific slope.

Last century I signified repentance

And asked for commutation of our sentence.”

Even as he spoke, the form of Satan loomed

In sight, all crimson with reflections’s fire,

Like some tall tower or cathedral spire

Touched by the dawn while all the earth is gloomed

In mists and shadows of the night time. “Sire,”

Said Waterman, his agitable wick

Still sputtering, “what calls you back so quick?

It scarcely was a century ago

You left us.” “I have come to bring,” said Nick,

“St. Peter’s answer (he is never slow

In correspondence) to your application

For pardon–pardon me!–for commutation.

“He says that he’s instructed to reply

(And he has so instructed me) that sin

Like yours–and this poor gentleman’s who’s in

For bad advice to you–comes rather high;

But since, apparently, you both begin

To feel some pious promptings to the right,

And fain would turn your faces to the light,

Eternity seems all too long a term.

So ’tis commuted to one-half. I’m quite

Prepared, when that expires, to free the worm

And quench the fire.” And, civilly retreating,

He left them holding their protracted meeting.

.jpg)

Ambrose Bierce poetry

fleursdumal.nl magazine

More in: Archive A-B, Bierce, Ambrose

.jpg)

Anna Achmatova

(1889 – 1966)

My breast grew helplessly cold

My breast grew helplessly cold,

But my steps were light.

I pulled the glove from my left hand

Mistakenly onto my right.

It seemed there were so many steps,

But I knew there were only three!

Amidst the maples an autumn whisper

Pleaded: “Die with me!

I’m led astray by evil

Fate, so black and so untrue.”

I answered: “I, too, dear one!

I, too, will die with you…”

This is a song of the final meeting.

I glanced at the house’s dark frame.

Only bedroom candles burning

With an indifferent yellow flame.

29 September 1911, Tsarskoe Selo

Так беспомощьно грудь холодела,

Но шаги мои были легки.

Я на правую руку надела

Перчатку с левой руки.

Показалось, что много ступеней,

А я знала – их только три!

Между кленов шепот осенний

Попросил: “Со мною умри!

Я обманут моей унылой,

Переменчивой, злой судьбой”.

Я ответила: “Милый, милый!

И я тоже. Умру с тобой…”

Эта песня последней встречи.

Я взглянула на темный дом.

Только в спальне горели свечи

Равнодушно-желтым огнем.

29 сентября 1911, Царское Село

Anna Andrejevna Achmatova poetry

(Анна Андреевна Ахматова)

fleursdumal.nl magazine

More in: Achmatova, Anna, Archive A-B

.jpg)

W i l l e m B i l d e r d i j k

(1756-1831)

M i s b r u i k

Ziet men aan de dorenstruiken

’t Geurig roosjen niet ontluiken,

Lentes uitgezochten roem?

Ook distel, ook de netel,

Heeft haar plaats om Floreaas zetel,

Ieder braamsteng draagt haar bloem.

Ach, in alles is genieten;

Slechts het misbruik schept verdrieten.

Waarom grijpt ge woest in ’t rond?

Laat uwe oogen dankbaar weiden

Waar de schoonheên zich verspreiden;

’t Is niet al voor hand of mond.

Ieder zintuig heeft zijn waarde;

Ieder heeft zijn deel op aarde:

Riek het bloemtjen; smaak de vrucht;

Zie Natuur haar kleed schakeeren;

Hoor het boschchoor kwinkeleeren;

Voel den zoelen kus der lucht!

Waan niet, als een God der Goden!

Alles onder uw geboden;

Dienstbaar aan uw grilligheden!

Stervling, stel uw zwelgzucht palen;

Waar Gods weldaân op u dalen,

Wees met wat Hy schenkt te vreên

1823

.jpg)

Willem Bilderdijk gedichten

k e m p i s p o e t r y m a g a z i n e

More in: Archive A-B, Bilderdijk, Willem

Ambrose Bierce

(1842-1914?)

Three Kinds of a Rogue

I

Sharon, ambitious of immortal shame,

Fame’s dead-wall daubed with his illustrious name–

Served in the Senate, for our sins, his time,

Each word a folly and each vote a crime;

Law for our governance well skilled to make

By knowledge gained in study how to break;

Yet still by the presiding eye ignored,

Which only sought him when too loud he snored.

Auspicious thunder!–when he woke to vote

He stilled his own to cut his country’s throat;

That rite performed, fell off again to sleep,

While statesmen ages dead awoke to weep!

For sedentary service all unfit,

By lying long disqualified to sit,

Wasting below as he decayed aloft,

His seat grown harder as his brain grew soft,

He left the hall he could not bring away,

And grateful millions blessed the happy day!

Whate’er contention in that hall is heard,

His sovereign State has still the final word:

For disputatious statesmen when they roar

Startle the ancient echoes of his snore,

Which from their dusty nooks expostulate

And close with stormy clamor the debate.

To low melodious thunders then they fade;

Their murmuring lullabies all ears invade;

Peace takes the Chair; the portal Silence keeps;

No motion stirs the dark Lethean deeps–

Washoe has spoken and the Senate sleeps.

II

Lo! the new Sharon with a new intent,

Making no laws, but keen to circumvent

The laws of Nature (since he can’t repeal)

That break his failing body on the wheel.

As Tantalus again and yet again

The elusive wave endeavors to restrain

To slake his awful thirst, so Sharon tries

To purchase happiness that age denies;

Obtains the shadow, but the substance goes,

And hugs the thorn, but cannot keep the rose;

For Dead Sea fruits bids prodigally, eats,

And then, with tardy reformation–cheats.

Alert his faculties as three score years

And four score vices will permit, he nears–

Dicing with Death–the finish of the game,

And curses still his candle’s wasting flame,

The narrow circle of whose feeble glow

Dims and diminishes at every throw.

Moments his losses, pleasures are his gains,

Which even in his grasp revert to pains.

The joy of grasping them alone remains.

III

Ring up the curtain and the play protract!

Behold our Sharon in his last mad act.

With man long warring, quarreling with God,

He crouches now beneath a woman’s rod

Predestined for his back while yet it lay

Closed in an acorn which, one luckless day,

He stole, unconscious of its foetal twig,

From the scant garner of a sightless pig.

With bleeding shoulders pitilessly scored,

He bawls more lustily than once he snored.

The sympathetic Comstocks droop to hear,

And Carson river sheds a viscous tear,

Which sturdy tumble-bugs assail amain,

With ready thrift, and urge along the plain.

The jackass rabbit sorrows as he lopes;

The sage-brush glooms along the mountain slopes;

In rising clouds the poignant alkali,

Tearless itself, makes everybody cry.

Washoe canaries on the Geiger Grade

Subdue the singing of their cavalcade,

And, wiping with their ears the tears unshed,

Grieve for their family’s unlucky head.

Virginia City intermits her trade

And well-clad strangers walk her streets unflayed.

Nay, all Nevada ceases work to weep

And the recording angel goes to sleep.

But in his dreams his goose-quill’s creaking fount

Augments the debits in the long account.

And still the continents and oceans ring

With royal torments of the Silver King!

Incessant bellowings fill all the earth,

Mingled with inextinguishable mirth.

He roars, men laugh, Nevadans weep, beasts howl,

Plash the affrighted fish, and shriek the fowl!

With monstrous din their blended thunders rise,

Peal upon peal, and brawl along the skies,

Startle in hell the Sharons as they groan,

And shake the splendors of the great white throne!

Still roaring outward through the vast profound,

The spreading circles of receding sound

Pursue each other in a failing race

To the cold confines of eternal space;

There break and die along that awful shore

Which God’s own eyes have never dared explore–

Dark, fearful, formless, nameless evermore!

Look to the west! Against yon steely sky

Lone Mountain rears its holy cross on high.

About its base the meek-faced dead are laid

To share the benediction of its shade.

With crossed white hands, shut eyes and formal feet,

Their nights are innocent, their days discreet.

Sharon, some years, perchance, remain of life–

Of vice and greed, vulgarity and strife;

And then–God speed the day if such His will–

You’ll lie among the dead you helped to kill,

And be in good society at last,

Your purse unsilvered and your face unbrassed.

Ambrose Bierce poetry

fleursdumal.nl magazine

More in: Archive A-B, Bierce, Ambrose

Ambrose Bierce

(1842-1914?)

The Key Note

I dreamed I was dreaming one morn as I lay

In a garden with flowers teeming.

On an island I lay in a mystical bay,

In the dream that I dreamed I was dreaming.

The ghost of a scent–had it followed me there

From the place where I truly was resting?

It filled like an anthem the aisles of the air,

The presence of roses attesting.

Yet I thought in the dream that I dreamed I dreamed

That the place was all barren of roses–

That it only seemed; and the place, I deemed,

Was the Isle of Bewildered Noses.

Full many a seaman had testified

How all who sailed near were enchanted,

And landed to search (and in searching died)

For the roses the Sirens had planted.

For the Sirens were dead, and the billows boomed

In the stead of their singing forever;

But the roses bloomed on the graves of the doomed,

Though man had discovered them never.

I thought in my dream ’twas an idle tale,

A delusion that mariners cherished–

That the fragrance loading the conscious gale

Was the ghost of a rose long perished.

I said, “I will fly from this island of woes.”

And acting on that decision,

By that odor of rose I was led by the nose,

For ’twas truly, ah! truly, Elysian.

I ran, in my madness, to seek out the source

Of the redolent river–directed

By some supernatural, sinister force

To a forest, dark, haunted, infected.

And still as I threaded (’twas all in the dream

That I dreamed I was dreaming) each turning

There were many a scream and a sudden gleam

Of eyes all uncannily burning!

The leaves were all wet with a horrible dew

That mirrored the red moon’s crescent,

And all shapes were fringed with a ghostly blue,

Dim, wavering, phosphorescent.

But the fragrance divine, coming strong and free,

Led me on, though my blood was clotting,

Till–ah, joy!–I could see, on the limbs of a tree,

Mine enemies hanging and rotting!

.jpg)

Ambrose Bierce poetry

fleursdumal.nl magazine

More in: Archive A-B, Bierce, Ambrose

photo jefvankempen

Sara Bidaoui

Eerste Tilburgse Kinderstadsdichter

28 januari 2010

Sara Bidaoui (13) is de eerste kinderstadsdichter van Tilburg. Sara was één van de drie genomineerden kinderen voor deze nieuwe functie. De functie kinderstadsdichter was de hoofdprijs van een gedichtenwedstrijd met als onderwerp de stad Tilburg.

De wedstrijd was een initiatief van Stichting Cools, Cultuurconcepten.nl en de bibliotheek Midden-Brabant.

Sara won de wedstrijd met het gedicht: ‘Tilburg mijn stad, mijn thuis’. Ze mag haar functie bekleden tot augustus 2011. De tweede prijs ging naar Liz Abels en de derde prijs naar Lina van Bussel.

Tilburg: mijn stad, mijn thuis

Ik wil je zoveel vertellen

Je laten zien wat je mist

Maar het enige waar ik op kom is:

Mijn stad, mijn thuis

Ik wil je zoveel vertellen

Al is het maar op papier

Ik wil je laten zien

Mijn mooiste plekken hier

Maar het enige wat ik kan zeggen is:

Mijn stad, mijn thuis

Ik wil je zoveel vertellen

Maar ik weet niet hoe en wat

Woorden zat

Maar in mijn hoofd maar één gedachte:

Tilburg

Mijn stad, mijn thuis

Sara Bidaoui

![]()

Meer informatie op de website van Stichting Dr PJ Cools

fleursdumal.nl magazine

More in: Archive A-B, Bidaoui, Sara, City Poets / Stadsdichters, Kinderstadsdichters / Children City Poets

.jpg)

A n n e B r o n t ë

(1820-1849)

Past Days

‘Tis strange to think there WAS a time

When mirth was not an empty name,

When laughter really cheered the heart,

And frequent smiles unbidden came,

And tears of grief would only flow

In sympathy for others’ woe;

When speech expressed the inward thought,

And heart to kindred heart was bare,

And summer days were far too short

For all the pleasures crowded there;

And silence, solitude, and rest,

Now welcome to the weary breast–

Were all unprized, uncourted then–

And all the joy one spirit showed,

The other deeply felt again;

And friendship like a river flowed,

Constant and strong its silent course,

For nought withstood its gentle force:

When night, the holy time of peace,

Was dreaded as the parting hour;

When speech and mirth at once must cease,

And silence must resume her power;

Though ever free from pains and woes,

She only brought us calm repose.

And when the blessed dawn again

Brought daylight to the blushing skies,

We woke, and not RELUCTANT then,

To joyless LABOUR did we rise;

But full of hope, and glad and gay,

We welcomed the returning day.

![]()

Acton Bell (Anne Brontë) poetry

fleursdumal.nl magazine

More in: Anne, Emily & Charlotte Brontë, Archive A-B, Brontë, Anne, Emily & Charlotte

.jpg)

Aloysius Bertrand

(1807-1841)

Les deux anges

” Planons, lui disais-je, sur les bois que parfument

les roses ; jouons-nous dans la lumière et l’azur des

cieux, oiseaux de l’air, et accompagnons le printemps

voyageur. “

La mort me la ravit échevelée et livrée au sommeil d’un

évanouissement, tandis que, retombé dans la vie, je

tendais en vain les bras à l’ange qui s’envolait.

Oh ! si la mort eût tinté sur notre couche les noces du

cercueil, cette sueur des anges m’eût fait monter aux

cieux avec elle, ou je l’eusse entraînée avec moi aux

enfers !

Délirantes joies du départ pour l’ineffable bonheur de

deux âmes qui, heureuses et s’oubliant par-tout où elles

ne sont plus ensemble, ne songent plus au retour.

Mystérieux voyage de deux anges qu’on eût vus, au point

du jour, traverser les espaces et recevoir sur leurs

blanches ailes la fraîche rosée du matin !

Et dans le vallon, triste de notre absence, notre couche

fût demeurée vide au mois des fleurs, nid abandonné sous

le feuillage.

.jpg)

Aloysius Bertrand poetry

Poem of the week – December 13, 2009

k e m p i s p o e t r y m a g a z i n e

More in: Archive A-B, Bertrand, Aloysius

Willem Bilderdijk

(1756-1831)

Aan Amsterdam

Quicunque mundo terminis obstitit

Hunc tangat armis. (H O R A T I U S)

Wat wierdt ge, ô groote Wareldstad,

Die ’t hoofd van uit het borr’lend nat

Zoo fier, zoo groots, had opgegeven;

Die uit uw slib- en modderpoel,

Van meer dan Keizerlijken stoel,

’t Verstomd Heelal de Wet kost geven!

Die, van uw welvaart berstens vol,

Gedurig uit uw muren zwol,

En niet dan groot- na grootheid aâmde,

Terwijl gy uit uw mierennest

Het afgelegen Oost en West

Met hart en armen overvaâmde!

Zijt gy dat moedig Amsterdam,

Dat uit de Kenmerlandsche vlam,

(Als eertijds op Auroraas kermen,

De felgeklaauwde vooglenstoet,

Van uit eens Memnons lijkvuurgloed,)

Herteeld in altijd noeste zwermen,

Van d’aan uw voet te naauwen grond

De koets doorvloog der Morgenstond,

En de avond in heur wieg verraste;

Het dwingend Goä velde in ’t zand;

En ’t geurige Molukkenland

Met bloed van monsters overplaste?

Waar zijn uw helden welker boeg

Zijn kringen om de wareld sloeg,

En dwars door ijs en stormen boordde;

Langs de aan geen kiel bekende Zeê,

Den naam van Holland dondren deê,

En de eeuwige aardrijksnachten stoorde?

Wat toomde, ô ’s Warelds Koopvorstin,

Uw wasdom, wat uw stroomvloed in

Van zee- en strand- en wareldschatten?

Wat heeft in de eens zoo fiere vuist,

Den gouden waterstaf verguisd?

Uw throon in splinters weg doen spatten?

Was ’t woeden der getergde zee,

Die, voor geene overmacht gedwee,

Met heiren van Palémons kudde,

In schuimend bruischen opgestaan,

Uw juk te mortel wist te slaan,

En van de azuren schouders schudde?

Was ’t niet de uw’ band ontsprongen vloed,

Maar Mavors, die met ijzren voet

Uw nek in kluisters wist te klinken?

Was ’t logge traagheid, moê geslaafd?

Of List, wier spâ in ’t duister graaft,

En de aard den voeten dwingt te ontzinken?

Neen, ’t is de wraak van ’t Voorgeslacht,

Dat, van ’t verbasterd zaad veracht,

En opgedonderd uit zijn graven,

Een Nakroost dat zijn bloed miskent,

Hun naam, hun eer, door gruwlen schendt,

Verandert ziet in vreemde slaven.

De vloek is ’t die dat Oudrenbloed,

Voor de eer van God en ’t vrij gemoed

Op zee en oorlogsveld vergoten,

Op d’afval wreekt van ’t dartel kroost,

Wien ’t voorhoofd om geen gruwel bloost,

En ’t geen zijn Bondgod heeft verstooten.

De wraak is ’t die een hoogmoed treft

Die boven de Almacht zich verheft; —

De vloek van Britsche en Fransche dolheid,

En Duitschlands dweepziek onverstand,

Die op ’t rampzalig Nederland

Wordt uitgestort in al zijn volheid. —

Ja treurt, gy Amstelvest en Y!

Scheur, scheur uw Koningsmantel vrij.

Geen Goesche zwaan meer zal u zingen,

Geen spartlend Meerminnental

Zal reiende om uw breeden wal

Door dartlende golfjens springen.

Ja, treur, ô Y- en Amsternat!

Ruk los uw vlecht, verarmde Stad,

En werp de parels uit uw hairen!

Wat toont uw Ree’ by ’t golfgeklots,

Van ’t ondoorzienbre mastenbosch

Als ’t vlak bevloêrde van uw baren?

Waar bleef ’t gewoel op kade en merkt,

Voor ’t Koopvertier te naauw beperkt,

En ’t rustloos draven, zweeten, zwoegen?

’t Gebruinde voorhoofd, purpren wang,

Verhit in ’t woelen van ’t gedrang,

By ’t altijd vurig plichtgenoegen? —

Ja (vloeit vrij, tranen die ik pleng!)

Uw straten, voor den drang zoo eng,

Met huizen, tot de lucht gesteigerd,

Ver dringt de noestheid van weleer

In ’t saamgepreste volk niet meer,

Dat lediggang den toegang weigert!

Ik dwaal uw drokste buurten door,

Waar oog en weg zich-zelf verloor,

En — puin of ingestorte daken,

Vervallen muren, hier gesloopt,

Daar in verbruizlling saamgehoopt,

Voleindt, me uw aanblik vreemd te maken.

Met bleek en onbeschaamd gelaat

Kruipt de armoê uit haar achterstraat

Uw rijke grachten langs en bedelt.

Gestalte en spierkracht, wel gevoed,

Verdwenen by ’t verbasterd bloed,

En de oude Voksstam ligt ontëdeld.

De Werkman rept niet meer met lust,

In Gods Voorzienigheid gerust,

De nijvre hand voor gade en telgen;

Maar zoek ô Hemel, keer die drift!)

In hoofd- in zielbedwelmend gift

Vergetleheid zijns noods te zwelgen.

Het eertijds zalig huisgezin,

In Godsvrees, Trouw, en Huwlijksmin,

Aan Vreemde en Nageslacht ten voorbeeld,

Ontzet en siddert dag aan dag

Voor ’t kind dat de Echtkoets sieren mag,

Als van de wieg ter Hell’ veroordeeld. —

Onnoozlen, neen, ontrust u niet!

’t Is God, die op uw telgjen ziet.

Laat de Afgrond strik by strikken spreiden,

En blazen ’t ongeloof in ’t bloed;

De Heiland heeft voor hun geboet;

Zijne Englen zullen ’t tot Hem leiden.

Doch, Ouders, ô betracht uw plicht

Aan ’t u van God geschonken wicht:

Vertrouw het aan geen Heidnenleerling!

Plant, plant het uit uw eigen borst

De zucht voor Heiland, God en Vorst,

By d’afschrik in voor samenzweering!

ô Stad, mijn bakermat, helaas!

En (eenmaal meende ik ’t) ook de plaats

Waar, by mijn afgestorven Vaderen,

Mijn koud gebeente rusten moest;

Maar thands, in eer, in glans, verwoest!

Neen, nooit zult gy mijne asch vergaderen!

Ja, ’k zag uw welvaart in heur bloem,

(Europees luister, Neêrlands roem!)

Maar als door ’t onweer nederploffen.

Door ’t onweêr, neen, niet neêrgestormd,

Maar door verknagend rupsgewormt’

In ’t innigste nvan ’t hart getroffen.

Ruk, Hemel, ruk dat ongediert’

Dat weeldrig op de schorsen tiert,

En knop en vrucht der rijkste stammen

Vernielt, verkankert, en verslindt,

Te samen in een wervelwind,

En smoor en werp het in de vlammen!

ô Brengt uw Hooge wil het meê,

Verhoor der Godgetrouwen beê!

1824

.jpg)

k e m p i s p o e t r y m a g a z i n e

More in: Archive A-B, Bilderdijk, Willem

J a n e A u s t e n

(1775 – 1817)

Of A Ministry Pitiful, Angry, Mean

Of a Ministry pitiful, angry, mean,

A gallant commander the victim is seen.

For promptitude, vigour, success, does he stand

Condemn’d to receive a severe reprimand!

To his foes I could wish a resemblance in fate:

That they, too, may suffer themselves, soon or late,

The injustice they warrent. But vain is my spite

They cannot so suffer who never do right.

.jpg)

More in: Archive A-B, Austen, Jane, Austen, Jane

.jpg)

C h a r l e s B a u d e l a i r e

(1821-1867)

6 P o è m e s

Le serpent qui danse

Que j’aime voir, chère indolente,

De ton corps si beau,

Comme une étoile vacillante,

Miroiter la peau!

Sur ta chevelure profonde

Aux âcres parfums,

Mer odorante et vagabonde

Aux flots bleus et bruns.

Comme un navire qui s’éveille

Au vent du matin,

Mon âme rêveuse appareille

Pour un ciel lointain.

Tes yeux, où rien ne se révèle

De doux ni d’amer,

Sont deux bijoux froids où se mêle

L’or avec le fer.

A te voir marcher en cadence,

Belle d’abandon,

On dirait un serpent qui danse

Au bout d’un bâton;

Sous le fardeau de ta paresse

Ta tête d’enfant

Se balance avec la mollesse

D’un jeune éléphant,

Et son corps se penche et s’allonge

Comme un fin vaisseau

Qui roule bord sur bord, et plonge

Ses vergues dans l’eau.

Comme un flot grossi par la fonte

Des glaciers grondants,

Quand l’eau de ta bouche remonte

Au bord de tes dents,

Je crois boire un vin de Bohême,

Amer et vainqueur,

Un ciel liquide qui parsème

D’étoiles mon coeur!

Tout entière

Le Démon, dans ma chambre haute,

Ce matin est venu me voir,

Et, tâchant à me prendre en faute,

Me dit: « Je voudrais bien savoir,

Parmi toutes les belles choses

Dont est fait son enchantement,

Parmi les objets noirs ou roses

Qui composent son corps charmant,

Quel est le plus doux. »–O mon âme!

Tu répondis à l’Abhorré:

« Puisqu’en elle tout est dictame,

Rien ne peut être préféré.

Lorsque tout me ravit, j’ignore

Si quelque chose me séduit.

Elle éblouit comme l’Aurore

Et console comme la Nuit;

Et l’harmonie est trop exquise,

Qui gouverne tout son beau corps,

Pour que l’impuissante analyse

En note les nombreux accords.

O métamorphose mystique

De tous mes sens fondus en un!

Son haleine fait la musique,

Comme sa voix fait le parfum! »

Que diras-tu ce soir, pauvre âme solitaire,

Que diras-tu, mon coeur, coeur autrefois flétri,

A la très belle, à la très bonne, à la très chère,

Dont le regard divin t’a soudain refleuri?

–Nous mettrons noire orgueil à chanter ses louanges,

Rien ne vaut la douceur de son autorité;

Sa chair spirituelle a le parfum des Anges,

Et son oeil nous revêt d’un habit de clarté.

Que ce soit dans la nuit et dans la solitude.

Que ce soit dans la rue et dans la multitude;

Son fantôme dans l’air danse comme un flambeau.

Parfois il parle et dit: « Je suis belle, et j’ordonne

Que pour l’amour de moi vous n’aimiez que le Beau.

Je suis l’Ange gardien, la Muse et la Madone. »

Confession

Une fois, une seule, aimable et douce femme,

A mon bras votre bras poli

S’appuya (sur le fond ténébreux de mon âme

Ce souvenir n’est point pâli).

Il était tard; ainsi qu’une médaille neuve

La pleine lune s’étalait,

Et la solennité de la nuit, comme un fleuve,

Sur Paris dormant ruisselait.

Et le long des maisons, sous les portes cochères,

Des chats passaient furtivement,

L’oreille au guet, ou bien, comme des ombres chères,

Nous accompagnaient lentement.

Tout à coup, au milieu de l’intimité libre

Eclose à la pâle clarté,

De vous, riche et sonore instrument où ne vibre

Que la radieuse gaîté,

De vous, claire et joyeuse ainsi qu’une fanfare

Dans le matin étincelant,

Une note plaintive, une note bizarre

S’échappa, tout en chancelant.

Comme une enfant chétive, horrible, sombre, immonde

Dont sa famille rougirait,

Et qu’elle aurait longtemps, pour la cacher au monde,

Dans un caveau mise au secret!

Pauvre ange, elle chantait, votre note criarde:

« Que rien ici-bas n’est certain,

Et que toujours, avec quelque soin qu’il se farde,

Se trahit l’égoïsme humain;

Que c’est un dur métier que d’être belle femme,

Et que c’est le travail banal

De la danseuse folle et froide qui se pâme

Dans un sourire machinal;

Que bâtir sur les coeurs est une chose sotte,

Que tout craque, amour et beauté,

Jusqu’à ce que l’Oubli les jette dans sa hotte

Pour les rendre à l’Eternité! »

J’ai souvent évoqué cette lune enchantée,

Ce silence et cette langueur,

Et cette confidence horrible chuchotée

Au confessionnal du coeur.

Le flacon

Il est de forts parfums pour qui toute matière

Est poreuse. On dirait qu’ils pénètrent le verre.

En ouvrant un coffret venu de l’orient

Dont la serrure grince et rechigne en criant,

Ou dans une maison déserte quelque armoire

Pleine de l’âcre odeur des temps, poudreuse et noire,

Parfois on trouve un vieux flacon qui se souvient,

D’où jaillit toute vive une âme qui revient.

Mille pensers dormaient, chrysalides funèbres,

Frémissant doucement dans tes lourdes ténèbres,

Qui dégagent leur aile et prennent leur essor,

Teintés d’azur, glacés de rose, lamés d’or.

Voilà le souvenir enivrant qui voltige

Dans l’air troublé; les yeux se ferment; le Vertige

Saisit l’âme vaincue et la pousse à deux mains

Vers un gouffre obscurci de miasmes humains;

Il la terrasse au bord d’un gouffre séculaire,

Où, Lazare odorant déchirant son suaire,

Se meut dans son réveil le cadavre spectral

D’un vieil amour ranci, charmant et sépulcral.

Ainsi, quand je serai perdu dans la mémoire

Des hommes, dans le coin d’une sinistre armoire;

Quand on m’aura jeté, vieux flacon désolé,

Décrépit, poudreux, sale, abject, visqueux, fêlé,

Je serai ton cercueil, aimable pestilence!

Le témoin de ta force et de ta virulence,

Cher poison préparé par les anges! liqueur

Qui me ronge, ô la vie et la mort de mon coeur!

Le poison

Le vin sait revêtir le plus sordide bouge

D’un luxe miraculeux,

Et fait surgir plus d’un portique fabuleux

Dans l’or de sa vapeur rouge,

Comme un soleil couchant dans un ciel nébuleux.

L’opium agrandit ce qui n’a pas de bornes,

Allonge l’illimité,

Approfondit le temps, creuse la volupté,

Et de plaisirs noirs et mornes

Remplit l’âme au delà de sa capacité.

Tout cela ne vaut pas le poison qui découle

De tes yeux, de tes yeux verts,

Lacs où mon âme tremble et se voit à l’envers…

Mes songes viennent en foule

Pour se désaltérer à ces gouffres amers.

Tout cela ne vaut pas le terrible prodige

De ta salive qui mord,

Qui plonge dans l’oubli mon âme sans remord,

Et, charriant le vertige,

La roule défaillante aux rives de la mort!

Femmes damnés

Comme un bétail pensif sur le sable couchées,

Elles tournent leurs yeux vers l’horizon des mers,

Et leurs pieds se cherchant et leurs mains rapprochées

Ont de douces langueurs et des frissons amers:

Les unes, coeurs épris des longues confidences,

Dans le fond des bosquets où jasent les ruisseaux,

Vont épelant l’amour des craintives enfances

Et creusent le bois vert des jeunes arbrisseaux;

D’autres, comme des soeurs, marchent lentes et graves

A travers les rochers pleins d’apparitions,

Où saint Antoine a vu surgir comme des laves

Les seins nus et pourprés de ses tentations;

Il en est, aux lueurs des résines croulantes,

Qui dans le creux muet des vieux antres païens

T’appellent au secours de leurs fièvres hurlantes,

O Bacchus, endormeur des remords anciens!

Et d’autres, dont la gorge aime les scapulaires,

Qui, recelant un fouet sous leurs longs vêtements,

Mêlent dans le bois sombre et les nuits solitaires

L’écume du plaisir aux larmes des tourments.

O vierges, ô démons, ô monstres, ô martyres,

De la réalité grands esprits contempteurs,

Chercheuses d’infini, dévotes et satyres,

Tantôt pleines de cris, tantôt pleines de pleurs,

Vous que dans votre enfer mon âme a poursuivies,

Pauvres soeurs, je vous aime autant que je vous plains,

Pour vos mornes douleurs, vos soifs inassouvies,

Et les urnes d’amour dont vos grands coeurs sont pleins!

C h a r l e s B a u d e l a i r e p o e t r y

fleursdumal.nl magazine – magazine for art & literature

More in: Archive A-B, Baudelaire, Baudelaire, Charles

R o b e r t B r o w n i n g

(1812-1889)

I n T h r e e D a y s

So, I shall see her in three days

And just one night, but nights are short,

Then two long hours, and that is morn.

See how I come, unchanged, unworn!

Feel, where my life broke off from thine,

How fresh the splinters keep and fine–

Only a touch and we combine!

Too long, this time of year, the days!

But nights, at least the nights are short.

As night shows where her one moon is,

A hand’s-breadth of pure light and bliss,

So life’s night gives my lady birth

And my eyes hold her! What is worth

The rest of heaven, the rest of earth?

O loaded curls, release your store

Of warmth and scent, as once before

The tingling hair did, lights and darks

Outbreaking into fairy sparks,

When under curl and curl I pried

After the warmth and scent inside,

Through lights and darks how manifold–

The dark inspired, the light controlled!

As early Art embrowns the gold.

What great fear, should one say, “Three days

That change the world might change as well

Your fortune; and if joy delays,

Be happy that no worse befell!”

What small fear, if another says,

“Three days and one short night beside

May throw no shadow on your ways;

But years must teem with change untried,

With chance not easily defied,

With an end somewhere undescried.”

No fear!–or if a fear be born

This minute, it dies out in scorn.

Fear? I shall see her in three days

And one night, now the nights are short,

Then just two hours, and that is morn.

![]()

Robert Browning poetry

kempis poetry magazine

More in: Archive A-B, Browning, Robert

Thank you for reading Fleurs du Mal - magazine for art & literature