Fleurs du Mal Magazine

Or see the index

Harry ‘Breaker’ Morant

(1865-1902)

When The Light Is As Darkness

The morning-tide is fair and bright,

With golden sun up-springing;

The cedars glowed in the new-born light,

And the bell-bird’s note was ringing;

While diamonds dropped by dusky Night,

Were yet to the gidyas clinging.

The morning waned-the sun rose high

O’erhead, until ’twas seeming

But a dazzling disc, and the fiery sky

Like an opal sea was gleaming;

And languorous flowers – of morn gone by,

And coming eve – fell dreaming.

And now the moon above does creep

To laugh at red Sol sinking;

While wakening from their sunlit sleep,

A few wan stars are blinking,

And thirsty, drooping flowers deep

Of evening dews are drinking.

The birds will soon their carols cease,

And crows are homeward hieing;

The gloaming deepens, stars increase,

The weary day is dying –

Its requiem, murmurous of peace,

The vesper winds are, sighing.

This night is near! Are you waiting friend,

That Night? – we’re drawing nigh it –

When we to the Restful Land shall wend,

And leave life’s feverish riot –

When the gods to each tired soul shall send

Eternal, dreamless quiet.

Harry ‘Breaker’ Morant poetry

kempis poetry magazine

.jpg)

More in: Archive A-B, Archive M-N

.jpg)

Friedrich Nietzsche

(1844-1900)

Das nächtliche Geheimniss

Gestern Nachts, als Alles schlief,

Kaum der Wind mit ungewissen

Seufzern durch die Gassen lief,

Gab mir Ruhe nicht das Kissen,

Noch der Mohn, noch, was sonst tief

Schlafen macht – ein gut Gewissen.

Endlich schlug ich mir den Schlaf

Aus dem Sinn und lief zum Strande.

Mondhell war’s und mild – ich traf

Mann und Kahn auf warmem Sande,

Schläfrig beide, Hirt und Schaf: –

Schläfrig stiess der Kahn vom Lande.

Eine Stunde, leicht auch zwei,

Oder war’s ein Jahr? – da sanken

Plötzlich mir Sinn und Gedanken

In ein ew’ges Einerlei,

Und ein Abgrund ohne Schranken

That sich auf: – da war’s vorbei! –

Morgen kam: auf schwarzen Tiefen

Steht ein Kahn und ruht und ruht – –

Was geschah? so riefs, so riefen

Hundert bald – was gab es? Blut? –

Nichts geschah! Wir schliefen, schliefen

Alle – ach, so gut! so gut!

Friedrich Nietzsche poetry

fleursdumal.nl magazine

More in: Archive M-N, Archive M-N, Friedrich Nietzsche, Nietzsche

.jpg)

Gérard de Nerval

(1808-1855)

Le Temps

Ode

I

Le Temps ne surprend pas le sage ;

Mais du Temps le sage se rit,

Car lui seul en connaît l’usage ;

Des plaisirs que Dieu nous offrit,

Il sait embellir l’existence ;

Il sait sourire à l’espérance,

Quand l’espérance lui sourit.

II

Le bonheur n’est pas dans la gloire,

Dans les fers dorés d’une cour,

Dans les transports de la victoire,

Mais dans la lyre et dans l’amour.

Choisissons une jeune amante,

Un luth qui lui plaise et l’enchante ;

Aimons et chantons tour à tour !

III

” Illusions ! vaines images ! ”

Nous dirons les tristes leçons

De ces mortels prétendus sages

Sur qui l’âge étend ses glaçons ; ”

” Le bonheur n’est point sur la terre,

Votre amour n’est qu’une chimère,

Votre lyre n’a que des sons ! ”

IV

Ah ! préférons cette chimère

A leur froide moralité ;

Fuyons leur voix triste et sévère ;

Si le mal est réalité,

Et si le bonheur est un songe,

Fixons les yeux sur le mensonge,

Pour ne pas voir la vérité.

V

Aimons au printemps de la vie,

Afin que d’un noir repentir

L’automne ne soit point suivie ;

Ne cherchons pas dans l’avenir

Le bonheur que Dieu nous dispense ;

Quand nous n’aurons plus l’espérance,

Nous garderons le souvenir.

VI

Jouissons de ce temps rapide

Qui laisse après lui des remords,

Si l’amour, dont l’ardeur nous guide,

N’a d’aussi rapides transports :

Profitons de l’adolescence,

Car la coupe de l’existence

Ne pétille que sur ses bords !

(1824)

Gérard de Nerval: Le Temps

KEMP=MAG kempis poetry magzine

More in: *Archive Les Poètes Maudits, Archive M-N, Nerval, Gérard de, Nerval, Gérard de

.jpg)

E u g e n e M a r a i s

(1871-1936)

Waar Tebes in die stil woestijn

Daar sou ek vrede weer besef

Waar Tebes in die stil woestyn

Sy magtig’ rotswerk hoog verhef

En Mara in die sand verdwyn;

Waar smôrens van die hoogste krans

Die berghaan draaiend opwaarts spoed

Om uit die gloeiend’ hemeltrans

Met groot geroep die son te groet;

Waar treurig nog die wolfgehuil

Weerklankend in die klowe dwaal,

En grootwild om die syferkuil

Soos skadu’s in ‘n stofwolk maal;

En huiswaarts brommend sluip die tier,

Sy donker moordplek pas verlaat,

Wanneer die eerste grou lumier

Met slepend’ mis die veld beslaat.

O Land van al ons liefde, daar

Sou ek aanbiddend weer

Die kloppe van U hart gewaar,

U moederlike skoonheid eer.

Sou ek een guns nog hier verdien,

– Nog een gebed omhoog verhoord –

Geen mensepraal sou ek wou sien,

Die glorie van geen vreemde oord.

My bede sou net dit verkry: –

Laat weer U eensaamheid my daar

Vir laas met roerend’ mag berei

U groter stilte te aanvaar.

Laat uitlok deur geen suil of steen

‘n Enkel sug of woord van haat;

Met al U vrede om my heen

Sal nagt’liks uit die hemelstraat

Sag neerskyn op my laaste huis

Die vonkelend’ sterrebeeld van U kruis.

Elk’ ydel vrees sal daar verdwyn;

Daar sou ek vrede weer besef

Waar Tebes in die stil woestyn

Sy magtig’ rotswerk hoog verhef.

Eugene Marais poetry

fleursdumal.nl magazine

More in: Archive M-N, Eugène Marais, Marais, Eugène

.jpg)

Guy de Maupassant

(1850-1893)

AU BORD DE L’EAU

I

Un lourd soleil tombait d’aplomb sur le lavoir;

Les canards engourdis s’endormaient dans la vase,

Et l’air brûlait si fort qu’on s’attendait à voir

Les arbres s’enflammer du sommet à la base.

J’étais couché sur l’herbe auprès du vieux bateau

Où des femmes lavaient leur linge. Des eaux grasses,

Des bulles de savon qui se crevaient bientôt

S’en allaient au courant, laissant de longues traces.

Et je m’assoupissais lorsque je vis venir,

Sous la grande lumière et la chaleur torride,

Une fille marchant d’un pas ferme et rapide,

Avec ses bras levés en l’air, pour maintenir

Un fort paquet de linge au-dessus de sa tête.

La hanche large avec la taille mince, faite

Ainsi qu’une Vénus de marbre, elle avançait

Très droite, et sur ses reins, un peu, se balançait.

Je la suivis, prenant l’étroite passerelle

Jusqu’au seuil du lavoir, où j’entrai derrière elle.

Elle choisit sa place, et dans un baquet d’eau,

D’un geste souple et fort abattit son fardeau.

Elle avait tout au plus la toilette permise;

Elle lavait son linge; et chaque mouvement

Des bras et de la hanche accusait nettement,

Sous le jupon collant et la mince chemise,

Les rondeurs de la croupe et les rondeurs des seins.

Elle travaillait dur; puis, quand elle était lasse,

Elle élevait les bras, et, superbe de grâce,

Tendait son corps flexible en renversant ses reins.

Mais le puissant soleil faisait craquer les planches;

Le bateau s’entr’ouvrait comme pour respirer.

Les femmes haletaient; on voyait sous leurs manches

La moiteur de leurs bras par place transpirer

Une rougeur montait à sa gorge sanguine.

Elle fixa sur moi son regard effronté,

Dégrafa sa chemise, et sa ronde poitrine

Surgit, double et luisante, en pleine liberté,

Écartée aux sommets et d’une ampleur solide.

Elle battait alors son linge, et chaque coup

Agitait par moment d’un soubresaut rapide

Les roses fleurs de chair qui se dressent au bout.

Un air chaud me frappait, comme un souffle de forge,

À chacun des soupirs qui soulevaient sa gorge.

Les coups de son battoir me tombaient sur le coeur!

Elle me regardait d’un air un peu moqueur;

J’approchai, l’oeil tendu sur sa poitrine humide

De gouttes d’eau, si blanche et tentante au baiser.

Elle eut pitié de moi, me voyant très timide,

M’aborda la première et se mit à causer.

Comme des sons perdus m’arrivaient ses paroles.

Je ne l’entendais pas, tant je la regardais.

Par sa robe entr’ouverte, au loin, je me perdais,

Devinant les dessous et brûlé d’ardeurs folles;

Puis, comme elle partait, elle me dit tout bas

De me trouver le soir au bout de la prairie.

Tout ce qui m’emplissait s’éloigna sur ses pas;

Mon passé disparut ainsi qu’une eau tarie!

Pourtant j’étais joyeux, car en moi j’entendais

Les ivresses chanter avec leur voix sonore.

Vers le ciel obscurci toujours je regardais,

Et la nuit qui tombait me semblait une aurore!

II

Elle était la première au lieu du rendez-vous.

J’accourus auprès d’elle et me mis à genoux,

Et promenant mes mains tout autour de sa taille

Je l’attirais. Mais elle, aussitôt, se leva

Et par les prés baignés de lune se sauva.

Enfin je l’atteignis, car dans une broussaille

Qu’elle ne voyait point son pied fut arrêté.

Alors, fermant mes bras sur sa hanche arrondie,

Auprès d’un arbre, au bord de l’eau, je l’emportai.

Elle, que j’avais vue impudique et hardie,

Était pâle et troublée et pleurait lentement,

Tandis que je sentais comme un enivrement

De force qui montait de sa faiblesse émue.

Quel est donc et d’où vient ce ferment qui remue

Les entrailles de l’homme à l’heure de l’amour?

La lune illuminait les champs comme en plein jour.

Grouillant dans les roseaux, la bruyante peuplade

Des grenouilles faisaient un grand charivari;

Une caille très loin jetait son double cri,

Et, comme préludant à quelque sérénade,

Des oiseaux réveillés commençaient leurs chansons.

Le vent me paraissait chargé d’amours lointaines,

Alourdi de baisers, plein des chaudes haleines

Que l’on entend venir avec de longs frissons,

Et qui passent roulant des ardeurs d’incendies.

Un rut puissant tombait des brises attiédies.

Et je pensai: « Combien, sous le ciel infini,

Par cette douce nuit d’été, combien nous sommes

Qu’une angoisse soulève et que l’instinct unit

Parmi les animaux comme parmi les hommes. »

Et moi j’aurais voulu, seul, être tous ceux-là!

Je pris et je baisai ses doigts; elle trembla.

Ses mains fraîches sentaient une odeur de lavande

Et de thym, dont son linge était tout embaumé.

Sous ma bouche ses seins avaient un goût d’amande

Comme un laurier sauvage ou le lait parfumé

Qu’on boit dans la montagne aux mamelles des chèvres.

Elle se débattait; mais je trouvai ses lèvres!

Ce fut un baiser long comme une éternité

Qui tendit nos deux corps dans l’immobilité.

Elle se renversa, râlant sous ma caresse;

Sa poitrine oppressée et dure de tendresse,

Haletait fortement avec de longs sanglots;

Sa joue était brûlante et ses yeux demi-clos;

Et nos bouches, nos sens, nos soupirs se mêlèrent.

Puis, dans la nuit tranquille où la campagne dort,

Un cri d’amour monta, si terrible et si fort

Que des oiseaux dans l’ombre effarés s’envolèrent.

Les grenouilles, la caille, et les bruits et les voix

Se turent; un silence énorme emplit l’espace.

Soudain, jetant aux vents sa lugubre menace,

Très loin derrière nous un chien hurla trois fois.

Mais quand le jour parut, comme elle était restée,

Elle s’enfuit. J’errai dans les champs au hasard.

La senteur de sa peau me hantait; son regard

M’attachait comme une ancre au fond du coeur jetée.

Ainsi que deux forçats rivés aux mêmes fers,

Un lien nous tenait, l’affinité des chairs.

III

Pendant cinq mois entiers, chaque soir, sur la rive,

Plein d’un emportement qui jamais ne faiblit,

J’ai caressé sur l’herbe ainsi que dans un lit

Cette fille superbe, ignorante et lascive.

Et le matin, mordus encor du souvenir,

Quoique tout alanguis des baisers de la veille,

Dès l’heure où, dans la plaine, un chant d’oiseau s’éveille,

Nous trouvions que la nuit tardait bien à venir.

Quelquefois, oubliant que le jour dût éclore,

Nous nous laissions surprendre embrassés, par l’aurore.

Vite, nous revenions le long des clairs chemins,

Mes deux yeux dans ses yeux, ses deux mains dans mes mains.

Je voyais s’allumer des lueurs dans les haies,

Des troncs d’arbre soudain rougir comme des plaies,

Sans songer qu’un soleil se levait quelque part,

Et je croyais, sentant mon front baigné de flammes,

Que toutes ces clartés tombaient de son regard.

Elle allait au lavoir avec les autres femmes;

Je la suivais, rempli d’attente et de désir.

La regarder sans fin était mon seul plaisir,

Et je restais debout dans la même posture,

Muré dans mon amour comme en une prison.

Les lignes de son corps fermaient mon horizon;

Mon espoir se bornait aux noeuds de sa ceinture.

Je demeurais près d’elle, épiant le moment

Où quelque autre attirait la gaieté toujours prête;

Je me penchais bien vite, elle tournait la tête,

Nos bouches se touchaient, puis fuyaient brusquement.

Parfois elle sortait en m’appelant d’un signe;

J’allais la retrouver dans quelque champ de vigne

Ou sous quelque buisson qui nous cachait aux yeux.

Nous regardions s’aimer les bêtes accouplées,

Quatre ailes qui portaient deux papillons joyeux,

Un double insecte noir qui passait les allées.

Grave, elle ramassait ces petits amoureux

Et les baisait. Souvent des oiseaux sur nos têtes

Se becquetaient sans peur, et les couples des bêtes

Ne nous redoutaient point, car nous faisions comme eux.

Puis le coeur tout plein d’elle, à cette heure tardive

Où j’attendais, guettant les détours de la rive,

Quand elle apparaissait sous les hauts peupliers,

Le désir allumé dans sa prunelle brune,

Sa jupe balayant tous les rayons de Lune

Couchés entre chaque arbre au travers des sentiers,

Je songeais à l’amour de ces filles bibliques,

Si belles qu’en ces temps lointains on a pu voir,

Éperdus et suivant leurs formes impudiques,

Des anges qui passaient dans les ombres du soir.

IV

Un jour que le patron dormait devant la porte,

Vers midi, le lavoir se trouva dépeuplé.

Le sol brûlant fumait comme un boeuf essoufflé

Qui peine en plein soleil; mais je trouvais moins forte

Cette chaleur du ciel que celle de mes sens.

Aucun bruit ne venait que des lambeaux de chants

Et des rires d’ivrogne, au loin, sortant des bouges,

Puis la chute parfois de quelque goutte d’eau

Tombant on ne sait d’où, sueur du vieux bateau.

Or ses lèvres brillaient comme des charbons rouges

D’où jaillirent soudain des crises de baisers,

Ainsi que d’un brasier partent des étincelles,

Jusqu’à l’affaissement de nos deux corps brisés.

On n’entendait plus rien hormis les sauterelles,

Ce peuple du soleil aux éternels cris-cris

Crépitant comme un feu parmi les prés flétris.

Et nous nous regardions, étonnés, immobiles,

Si pâles tous les deux que nous nous faisions peur;

Lisant aux traits creusés, noirs, sous nos yeux fébriles,

Que nous étions frappés de l’amour dont on meurt,

Et que par tous nos sens s’écoulait notre vie.

Nous nous sommes quittés en nous disant tout bas

Qu’au bord de l’eau, le soir, nous ne viendrions pas.

Mais, à l’heure ordinaire, une invincible envie

Me prit d’aller tout seul à l’arbre accoutumé

Rêver aux voluptés de ce corps tant aimé,

Promener mon esprit par toutes nos caresses,

Me coucher sur cette herbe et sur son souvenir.

Quand j’approchai, grisé des anciennes ivresses,

Elle était là, debout, me regardant venir.

Depuis lors, envahis par une fièvre étrange,

Nous hâtons sans répit cet amour qui nous mange

Bien que la mort nous gagne, un besoin plus puissant

Nous travaille et nous force à mêler notre sang.

Nos ardeurs ne sont point prudentes ni peureuses;

L’effroi ne trouble pas nos regards embrasés;

Nous mourons l’un par l’autre, et nos poitrines creuses

Changent nos jours futurs comme autant de baisers.

Nous ne parlons jamais. Auprès de cette femme

Il n’est qu’un cri d’amour, celui du cerf qui brame.

Ma peau garde sans fin le frisson de sa peau

Qui m’emplit d’un désir toujours âpre et nouveau,

Et si ma bouche a soif, ce n’est que de sa bouche!

Mon ardeur s’exaspère et ma force s’abat

Dans cet accouplement mortel comme un combat.

Le gazon est brûlé qui nous servait de couche,

Et désignant l’endroit du retour continu,

La marque de nos corps est entrée au sol nu.

Quelque matin, sous l’arbre où nous nous rencontrâmes,

On nous ramassera tous deux au bord de l’eau.

Nous serons rapportés au fond d’un lourd bateau,

Nous embrassant encore aux secousses des rames.

Puis, on nous jettera dans quelque trou caché,

Comme on fait aux gens morts en état de péché.

Mais alors, s’il est vrai que les ombres reviennent,

Nous reviendrons, le soir, sous les hauts peupliers,

Et les gens du pays, qui longtemps se souviennent,

En nous voyant passer, l’un à l’autre liés,

Diront, en se signant, et l’esprit en prière:

« Voilà le mort d’amour avec sa lavandière. »

.jpg)

Guy de Maupassant poetry

fleursdumal.nl magazine

More in: Archive M-N, Archive M-N, Guy de Maupassant, Maupassant, Guy de

.jpg)

Friedrich Nietzsche

(1844-1900)

Dichters Berufung

Als ich jüngst, mich zu erquicken,

Unter dunklen Bäumen sass,

Hört’ ich ticken, leise ticken,

Zierlich, wie nach Takt und Maass.

Böse wurd’ ich, zog Gesichter, –

Endlich aber gab ich nach,

Bis ich gar, gleich einem Dichter,

Selber mit im Tiktak sprach.

Wie mir so im Verse-Machen

Silb’ um Silb’ ihr Hopsa sprang,

Musst’ ich plötzlich lachen, lachen

Eine Viertelstunde lang.

Du ein Dichter? Du ein Dichter?

Steht’s mit deinem Kopf so schlecht?

– “Ja, mein Herr, Sie sind ein Dichter”

Achselzuckt der Vogel Specht.

Wessen harr’ ich hier im Busche?

Wem doch laur’ ich Räuber auf?

Ist’s ein Spruch? Ein Bild? Im Husche

Sitzt mein Reim ihm hintendrauf.

Was nur schlüpft und hüpft, gleich sticht der

Dichter sich’s zum Vers zurecht.

– “Ja, mein Herr, Sie sind ein Dichter”

Achselzuckt der Vogel Specht.

Reime, mein’ ich, sind wie Pfeile?

Wie das zappelt, zittert, springt,

Wenn der Pfeil in edle Theile

Des Lacerten-Leibchens dringt!

Ach, ihr sterbt dran, arme Wichter,

Oder taumelt wie bezecht!

– “Ja, mein Herr, Sie sind ein Dichter”

Achselzuckt der Vogel Specht.

Schiefe Sprüchlein voller Eile,

Trunkne Wörtlein, wie sich’s drängt!

Bis ihr Alle, Zeil’ an Zeile,

An der Tiktak-Kette hängt.

Und es giebt grausam Gelichter,

Das dies – freut? Sind Dichter – schlecht?

– “Ja, mein Herr, Sie sind ein Dichter”

Achselzuckt der Vogel Specht.

Höhnst du, Vogel? Willst du scherzen?

Steht’s mit meinem Kopf schon schlimm,

Schlimmer stünd’s mit meinem Herzen?

Fürchte, fürchte meinen Grimm! –

Doch der Dichter – Reime flicht er

Selbst im Grimm noch schlecht und recht.

– “Ja, mein Herr, Sie sind ein Dichter”

Achselzuckt der Vogel Specht.

Friedrich Nietzsche Gedichte

fleursdumal.nl magazine

More in: Archive M-N, Archive M-N, DICTIONARY OF IDEAS, Friedrich Nietzsche, Nietzsche

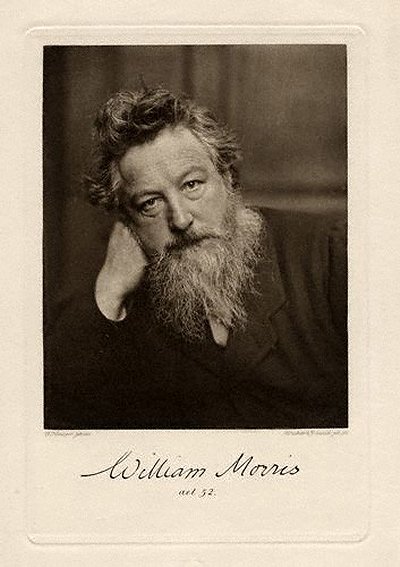

William Morris

(1834-1896)

Spring’s Bedfellow

Spring went about the woods to-day,

The soft-foot winter-thief,

And found where idle sorrow lay

‘Twixt flower and faded leaf.

She looked on him, and found him fair

For all she had been told;

She knelt adown beside him there,

And sang of days of old.

His open eyes beheld her nought,

Yet ‘gan his lips to move;

But life and deeds were in her thought,

And he would sing of love.

So sang they till their eyes did meet,

And faded fear and shame;

More bold he grew, and she more sweet,

Until they sang the same.

Until, say they who know the thing,

Their very lips did kiss,

And Sorrow laid abed with Spring

Begat an earthly bliss.

![]()

William Morris poetry

• fleursdumal.nl magazine

More in: *The Pre-Raphaelites Archive, 4SEASONS#Spring, Archive M-N, Archive M-N, Morris, William

.jpg)

E u g e n e M a r a i s

(1871-1936)

S k o p p e n b o e r

I

‘n Druppel gal is in die soetste wyn;

‘n traan is op elk’ vrolik’ snaar,

in elke lag ‘n sug van pyn,

in elke roos ‘n dowwe blaar.

Die een wat deur die nag

ons pret beloer

en laaste lag,

is Skoppensboer.

II

Gewis en seker is die woord:

die skatte wat ons opvergaar,

ondanks die sterkste slot en koord

word net vir mot en roes bewaar.

Net pagters ons

van stof en dons

om oor te voer

aan Skoppensboer.

III

Die heerlikheid van vlees en bloed;

die hare wat die sonlig vang

en weergee in ‘n goue gloed;

die dagbreek op elk’ sagte wang

en oë vol van sterreprag

is weerloos teen sy groter mag.

Alreeds begint die rimpel sny;

oor alles hou die wurm wag

en stof en as is al wat bly:

Want swart en droef,

die hoogste troef

oor ál wat roer,

is Skoppensboer.

IV L’Envoi

Gewis is alles net ‘n grap!

Ons speel in die komedie mee

geblinddoek met ‘n lanferlap

wat selfs die son ‘n skadu gee.

Wat treur ons tog?

Viool en fluit maak nog geluid,

en lank die nag wat voorlê nog.

Al kan ons nooit volmaaktheid raak,

nog blink die oog en gloei die huid

wat heel die winter blomtyd maak.

Dus onverlee

lag ons maar mee

met elke toer

van Skoppensboer

Eugene Marais Gedigte

fleursdumal.nl magazine

More in: Archive M-N, Eugène Marais, Marais, Eugène

Osip Mandelstam

(1891-1938)

Сестры – тяжесть и нежность…

Сестры – тяжесть и нежность – одинаковы ваши приметы.

Медуницы и осы тяжелую розу сосут.

Человек умирает. Песок остывает согретый,

И вчерашнее солнце на черных носилках несут.

Ах, тяжелые соты и нежные сети,

Легче камень поднять, чем имя твое повторить!

У меня остается одна забота на свете:

Золотая забота, как времени бремя избыть.

Словно темную воду, я пью помутившийся воздух.

Время вспахано плугом, и роза землею была.

В медленном водовороте тяжелые нежные розы,

Розы тяжесть и нежность в двойные венки заплела!

Sisters heaviness and tenderness…

Sisters heaviness and tenderness, your traits are one.

Bees and wasps suck the heavy rose.

Man dies. The heated sand cools,

And a black stretcher bears away yesterday’s sun.

Ah, heavy honeycombs and tender seines,

One may sooner lift a stone than say your name!

For me a sole concern remains on earth:

A golden concern, to flee the burden of time.

I drink the clouded air like a dark stream.

Time’s tilled by a plow, and a rose was the earth.

In the slow whirlpool are heavy, tender roses,

Weaving heaviness and tenderness into twin wreaths.

1920

.jpg)

Osip Mandelstam poetry

fleursdumal.nl magazine

More in: Archive M-N, Mandelstam, Osip

Gérard de Nerval

(1808-1855)

Les Écrivains

Où fuir ? Où me cacher ? Quel déluge d’écrits,

En ce siècle falot vient infecter Paris,

En vain j’ai reculé devant le Solitaire,

Ô Dieu du mauvais goût ! Faut-il donc pour te plaire

Entasser des grands mots toujours vides de sens,

Chanter l’homme des nuits, ou l’esprit des torrents,

Mais en vain j’ai voulu faire entrer dans ma tête,

La foudre qui soupire au sein de la tempête,

Devant le Renégat j’ai pâli de frayeur ;

Et je ne sais pourquoi les esprits me font peur.

Ô grand Hugo, poète et raisonneur habile,

Viens me montrer cet art et grand et difficile,

Par lequel, le talent fait admirer aux sots,

Des vers, peut-être obscurs, mais riches de grands mots.

Ô Racine, Boileau ! vous n’étiez pas poètes,

Déposez les lauriers qui parèrent vos têtes,

Laissez à nos auteurs cet encens mérité,

Qui n’enivra jamais la médiocrité ;

Que vos vers relégués avec ceux de Virgile,

Fassent encore l’ennui d’un Public imbécile,

lis sont plats, peu sonnants, et souvent ennuyeux,

C’était peut-être assez pour nos tristes ayeux,

Esprits lourds et bornés, sans goût et sans usage,

Mais tout se perfectionne avec le temps et l’âge.

C’est comme vous parlez, ô sublimes auteurs,

Il ne faut pas, dit-on, disputer des couleurs,

Cependant repoussant le style Romantique

J’ose encor, malgré vous, admirer le classique

Je suis original, je le sais, j’en conviens,

Mais vous du Romantisme, ô glorieux soutiens,

Allez dans quelques clubs ou dans l’Académie

Lire les beaux produits de votre lourd génie,

Sans doute ce jour-là vous serez mis à neuf,

Paré d’un long jabot et d’un habit d’Elbeuf

Vous ferez retentir dans l’illustre assemblée,

Les sons lourds et plaintifs d’une muse ampoulée.

Quoi, misérable auteur que vieillit le travail,

Voilà donc le motif de tout cet attirail,

Surnuméraire obscur du Temple de la gloire,

Tu cherches les bravos d’un nombreux auditoire.

Eh quoi, tu ne crains pas que quelques longs sifflets,

Remplissent le salon de leurs sons indiscrets

Couvrant ta lourde voix au sortir de l’exorde,

En te faisant crier, grâce, Miséricorde !

Et c’était pour l’appât des applaudissements ?

Que dans ton cabinet tu séchas si longtemps ;

Voilà donc le motif de ta longue espérance

Quoi tout fut pour la gloire, et rien pour la science ?

Le savoir n’aurait donc aucun charme puissant

S’il n’était pas suivi d’un triomphe brillant,

Et tu lui préféras une vaine fumée,

Qui n’est pas la solide et bonne renommée

Sans compter direz-vous combien il est flatteur

D’entendre murmurer : C’est lui, ce grand auteur,

D’entendre le publie en citer des passages,

Et même après la mort admirer ses ouvrages ;

Pour le défunt, dis-tu, quel triomphe éclatant,

Sans doute pour le mort c’est un grand agrément

Sa gloire embellira sa demeure dernière,

La terre qui le couvre en est bien plus légère.

Ah ! C’est trop vous moquer de nos auteurs nouveaux,

Dis-tu, lorsque vous-même avez tous leurs défauts,

Mais en vain vous voulez censurer leurs ouvrages,

Vous les verrez toujours postuler des suffrages

Vous les verrez toujours occupés tout entiers,

A tirer leurs écrits des mains des Épiciers.

Mais vous, qui paraissez faire le moraliste,

De l’état d’Apollon ennuyeux rigoriste

Que retirez-vous de vos discours moraux ?

La haine des auteurs, et l’amitié des sots.

Ô toi qui me tint lieu jusqu’ici d’auditoire

Me crois-tu donc vraiment insensible à la gloire !

Si ma Plume jamais produisait des écrits ;

Qui ravissent la palme à tous nos beaux esprits.

J’aimerais à gagner un hommage sincère,

Mais je plains ton orgueil, Écrivain téméraire

Qui crois que les bravos qu’à dîner tu reçois,

Témoignent ton mérite, et sont de bon aloi.

Et cet Auteur encor qui sur la Place invite

A son maigre dîner, un maigre Parasite

Et qui lui dit ensuite à la fin du repas,

” Amis, parlez sans fraude, et ne me flattez pas,

” Trouvez-vous mes vers bons ? Dites en conscience ”

Peut-il à votre avis dire ce qu’il en pense ?

En plein barreau Damis est traité de voleur

Il prend pour sa défense un célèbre orateur

Comment défendra-t-il une cause pareille ?

Par des mots, de grands mots, et l’on dira, Mervei11e !

Eh ! Quoi peuple ignorant, vous gardez vos bravos,

Et vos cris répétés pour encenser les sots,

Croyez-vous qu’en chantant une chanson risible,

Un Pauvre à ses malheurs me rende bien sensible

Non, à d’autres plus sots il pourra s’adresser,

Et le vrai, le vrai seul pourra m’intéresser.

(1825)

Gérard de Nerval: Les Écrivains

fleursdumal.nl magazine

More in: Archive M-N, Nerval, Gérard de, Nerval, Gérard de

.jpg)

Guy de Maupassant

(1850-1893)

Le Mur

Les fenêtres étaient ouvertes. Le salon

Illuminé jetait des lueurs d’incendies,

Et de grandes clartés couraient sur le gazon.

Le parc, là-bas, semblait répondre aux mélodies

De l’orchestre, et faisait une rumeur au loin.

Tout chargé des senteurs des feuilles et du foin,

L’air tiède de la nuit, comme une molle haleine,

S’en venait caresser les épaules, mêlant

Les émanations des bois et de la plaine

À celles de la chair parfumée, et troublant

D’une oscillation la flamme des bougies.

On respirait les fleurs des champs et des cheveux.

Quelquefois, traversant les ombres élargies,

Un souffle froid, tombé du ciel criblé de feux,

Apportait jusqu’à nous comme une odeur d’étoiles.

Les femmes regardaient, assises mollement,

Muettes, l’oeil noyé, de moment en moment

Les rideaux se gonfler ainsi que font des voiles,

Et rêvaient d’un départ à travers ce ciel d’or,

Par ce grand océan d’astres. Une tendresse

Douce les oppressait, comme un besoin plus fort

D’aimer, de dire, avec une voix qui caresse,

Tous ces vagues secrets qu’un coeur peut enfermer.

La musique chantait et semblait parfumée;

La nuit embaumant l’air en paraissait rythmée,

Et l’on croyait entendre au loin les cerfs bramer.

Mais un frisson passa parmi les robes blanches;

Chacun quitta sa place et l’orchestre se tut,

Car derrière un bois noir, sur un coteau pointu,

On voyait s’élever, comme un feu dans les branches,

La lune énorme et rouge à travers les sapins.

Et puis elle surgit au faîte, toute ronde,

Et monta, solitaire, au fond des cieux lointains,

Comme une face pâle errant autour du monde.

Chacun se dispersa par les chemins ombreux

Où, sur le sable blond, ainsi qu’une eau dormante,

La lune clairsemait sa lumière charmante.

La nuit douce rendait les hommes amoureux,

Au fond de leurs regards allumant une flamme.

Et les femmes allaient, graves, le front penché,

Ayant toutes un peu de clair de lune à l’âme.

Les brises charriaient des langueurs de péché.

J’errais, et sans savoir pourquoi, le coeur en fête.

Un petit rire aigu me fit tourner la tête,

Et j’aperçus soudain la dame que j’aimais,

Hélas! d’une façon discrète, car jamais

Elle n’avait cessé d’être à mes voeux rebelle:

« Votre bras, et faisons un tour de parc », dit-elle.

Elle était gaie et folle et se moquait de tout,

Prétendait que la lune avait l’air d’une veuve:

« Le chemin est trop long pour aller jusqu’au bout,

Car j’ai des souliers fins et ma toilette est neuve;

Retournons. » Je lui pris le bras et l’entraînai.

Alors elle courut, vagabonde et fantasque,

Et le vent de sa robe, au hasard promené,

Troublait l’air endormi d’un souffle de bourrasque.

Puis elle s’arrêta, soufflant; et doucement

Nous marchâmes sans bruit tout le long d’une allée.

Des voix basses parlaient dans la nuit, tendrement,

Et, parmi les rumeurs dont l’ombre était peuplée,

On distinguait parfois comme un son de baiser.

Alors elle jetait au ciel une roulade!

Vite tout se taisait. On entendait passer

Une fuite rapide; et quelque amant maussade

Et resté seul pestait contre les indiscrets.

Un rossignol chantait dans un arbre, tout près,

Et dans la plaine, au loin, répondait une caille.

Soudain, blessant les yeux par son reflet brutal,

Se dressa, toute blanche, une haute muraille,

Ainsi que dans un conte un palais de métal.

Elle semblait guetter de loin notre passage.

« La lumière est propice à qui veut rester sage,

Me dit-elle. Les bois sont trop sombres, la nuit.

Asseyons-nous un peu devant ce mur qui luit. »

Elle s’assit, riant de me voir la maudire.

Au fond du ciel, la lune aussi me sembla rire!

Et toutes deux d’accord, je ne sais trop pourquoi,

Paraissaient s’apprêter à se moquer de moi.

Donc, nous étions assis devant le grand mur blême;

Et moi, je n’osais pas lui dire: « Je vous aime! »

Mais comme j’étouffais, je lui pris les deux mains.

Elle eut un pli léger de sa lèvre coquette

Et me laissa venir comme un chasseur qui guette.

Des robes, qui passaient au fond des noirs chemins,

Mettaient parfois dans l’ombre une blancheur douteuse.

La lune nous couvrait de ses rayons pâlis

Et, nous enveloppant de sa clarté laiteuse,

Faisait fondre nos coeurs à sa vue amollis.

Elle glissait très haut, très placide et très lente,

Et pénétrait nos chairs d’une langueur troublante.

J’épiais ma compagne, et je sentais grandir

Dans mon être crispé, dans mes sens, dans mon âme,

Cet étrange tourment où nous jette une femme

Lorsque fermente en nous la fièvre du désir!

Lorsqu’on a, chaque nuit, dans le trouble du rêve,

Le baiser qui consent, le « oui » d’un oeil fermé,

L’adorable inconnu des robes qu’on soulève,

Le corps qui s’abandonne, immobile et pâmé,

Et qu’en réalité la dame ne nous laisse

Que l’espoir de surprendre un moment de faiblesse!

Ma gorge était aride; et des frissons ardents

Me vinrent, qui faisaient s’entrechoquer mes dents,

Une fureur d’esclave en révolte, et la joie

De ma force pouvant saisir, comme une proie,

Cette femme orgueilleuse et calme, dont soudain

Je ferais sangloter le tranquille dédain!

Elle riait, moqueuse, effrontément jolie;

Son haleine faisait une fine vapeur

Dont j’avais soif. Mon coeur bondit; une folie

Me prit. Je la saisis en mes bras. Elle eut peur,

Se leva. J’enlaçai sa taille avec colère,

Et je baisai, ployant sous moi son corps nerveux,

Son oeil, son front, sa bouche humide et ses cheveux!

La lune, triomphant, brillait de gaieté claire.

Déjà je la prenais, impétueux et fort,

Quand je fus repoussé par un suprême effort.

Alors recommença notre lutte éperdue

Près du mur qui semblait une toile tendue.

Or, dans un brusque élan nous étant retournés,

Nous vîmes un spectacle étonnant et comique.

Traçant dans la clarté deux corps désordonnés,

Nos ombres agitaient une étrange mimique,

S’attirant, s’éloignant, s’étreignant tour à tour.

Elles semblaient jouer quelque bouffonnerie,

Avec des gestes fous de pantins en furie,

Esquissant drôlement la charge de l’Amour.

Elles se tortillaient farces ou convulsives,

Se heurtaient de la tête ainsi que des béliers;

Puis, redressant soudain leurs tailles excessives,

Restaient fixes, debout comme deux grands piliers.

Quelquefois, déployant quatre bras gigantesques,

Elles se repoussaient, noires sur le mur blanc,

Et, prises tout à coup de tendresses grotesques,

Paraissaient se pâmer dans un baiser brûlant.

La chose étant très gaie et très inattendue,

Elle se mit à rire. – Et comment se fâcher,

Se débattre et défendre aux lèvres d’approcher

Lorsqu’on rit? Un instant de gravité perdue

Plus qu’un coeur embrasé peut sauver un amant!

Le rossignol chantait dans son arbre. La lune

Du fond du ciel serein recherchait vainement

Nos deux ombres au mur et n’en voyait plus qu’une.

Guy de Maupassant poetry

fleursdumal.nl magazine

More in: Archive M-N, Archive M-N, Guy de Maupassant, Maupassant, Guy de

Christian Morgenstern

(1871-1914)

Wolkenspiele

I

Eine große schwarze Katze

schleicht über den Himmel.

Zuweilen

krümmt sie sich zornig auf.

Dann wieder

streckt sie sich lang,

lauernd,

sprungharrend.

Ob ihr die Sonne wohl,

die fern im West

langsam sich fortstiehlt,

ein bunter Vogel dünkt?

Ein purpurner Kolibri,

oder gar

ein schimmernder Papagei?

Lüstern dehnt sie sich

lang und länger,

und Phosphorgeleucht

zuckt breit

über das dunkle Fell

der gierzitternden Katze.

II

Es ist, als hätte die Köchin

des großen Pan

– und warum sollte der große Pan

keine Köchin haben?

Eine Leibnymphe,

die ihm in Kratern

und Gletschertöpfen

köstliche Bissen brät

und ihm des Winters

Geysir-Pünsche

sorglich kredenzt? –

Als hätte diese Köchin

eine Schüssel mit Rotkohl

an die Messingwand

des Abendhimmels geschleudert.

Vielleicht im Zorn,

weil ihn der große Pan

nicht essen wollte . . .

III

Wäsche ist heute wohl,

große Wäsche,

droben im Himmelreich.

Denn seht nur, seht!

wie viele Hemdlein,

Höslein, Röcklein,

und zierliche Strümpflein

die gute Schaffnerin

über die blaue Himmelswiese

zum Trocknen breitet.

Die kleinen Nixen,

Gnomen, Elben,

Engelchen, Teufelchen,

oder wie sie ihr Vater nennt,

liegen wohl alle nun

in ihren Bettchen,

bis ans Kinn

die Decken gezogen,

und sehnlich lugend,

ob denn die Alte

ihren einzigen Staat,

ihre weißen Kleidchen,

nicht bald

ihnen wiederbringe.

Die aber legt

ernst und bedächtig

ein Stück nach dem andern

noch auf den Rasen.

IV

Wie sie Ballet tanzen,

die losen Panstöchter!

Sie machen Phoebus

den Abschied schwer,

daß er den Trab seiner Hengste

zum Schritt verzögert.

Schmiegsam, wiegsam

werfen und wiegen

die rosigen Schleier sie

zierlich sich zu,

schürzen sie hoch empor,

neigen sie tief hinab,

drehn sich die wehende

Seide ums Haupt.

Und Phoebus Apollo!

Bezaubert vergißt er

des heiligen Amts,

springt vom Gefährt

und treibt das Gespann,

den Rest der Reise

allein zu vollenden.

Er selber,

gehüllt in den grauen Mantel

der Dämmrung,

eilt voll Sehnsucht

zurück zu den

lieblichen, lockenden

Tänzerinnen.

Zügellos rasen

die Rosse von dannen.

Der Gott erschrickt:

Dort entschwindet

sein Wagen,

und hier –

haben die schelmischen

Töchter des Pan

sich in waschende Mägde

verwandelt.

Durch riesige Tröge

ziehen sie weiße,

dampfende Linnen

und hängen sie rings

auf Felsen und Bäumen

zum Trockenen auf

und legen sie weit

gleich einem Schutzwall

auf Wiesen und Felder.

Ratlos steht

der gefoppte Gott.

Und leise kichern

die Blätter im Winde.

V

Düstere Wolke,

die du, ein Riesenfalter,

um der abendrotglühenden Berge

starrende Tannen

wie um die Staubfäden

blutiger Lilien schwebst:

Dein Dunkel redet

vom Leid der Welt.

Welchen Tales Tränen

hast du gesogen?

Wie viel angstvoller Seufzer

heißen Hauch

trankst du in dich?

Düstere Wolke,

wohin

schüttest die Zähren

du wieder aus?

Schütte sie doch

hinaus in die Ewigkeit!

Denn wenn sie wieder

zur Erde fallen,

zeugen sie neue

aus ihrem Samen.

Nie dann

bleiben der Sterblichen

Augen trocken.

Ach! da wirfst du sie schon

in den Abgrund . . .

Arme Erde,

immer wieder aufs Neue

getauft

in den eigenen Tränen!

VI

Oh, oh!

Zürnender Gott,

schlage doch nicht

Deine himmlische Harfe

ganz in Stücke!

Dumpfe Donnerakkorde

reißt

herrisch

Dein Plektron.

Zick, zack

schnellen

die springenden Saiten

mit singendem Sausen

silbergrell

über die Himmel hin.

Holst Du auch manche

der Flüchtlinge

wieder zurück,

viele fallen doch

gleißend zur Erde nieder,

ragenden Riesen des Tanns

um den stöhnenden Leib

sich wirbelnd,

oder in zischender Flut

sich für ewig

ein Grab erkiesend.

Zürnender Gott!

Wie lange:

Da hast Du Dein Saitenspiel

kläglich zerbrochen,

und kein Sterblicher

denkt mehr Deiner,

des grollenden Rhapsoden

Zeus-Odhin-Jehovah.

![]()

Christian Morgenstern poetry

fleursdumal.nl magazine

More in: Archive M-N, Christian Morgenstern, Expressionism, Morgenstern, Christian

Thank you for reading Fleurs du Mal - magazine for art & literature