Fleurs du Mal Magazine

Or see the index

Novalis

Letzte Liebe

Also noch ein freundlicher Blick am Ende der Wallfahrt,

Ehe die Pforte des Hains leise sich hinter mir schließt.

Dankbar nehm ich das Zeichen der treuen Begleiterin Liebe

Fröhlichen Mutes an, öffne das Herz ihr mit Lust.

Sie hat mich durch das Leben allein ratgebend geleitet,

Ihr ist das ganze Verdienst, wenn ich dem Guten gefolgt,

Wenn manch zärtliches Herz dem Frühgeschiedenen nachweint

Und dem erfahrenen Mann Hoffnungen welken mit mir.

Noch als das Kind, im süßen Gefühl sich entfaltender Kräfte,

Wahrlich als Sonntagskind trat in den siebenten Lenz,

Rührte mit leiser Hand den jungen Busen die Liebe,

Weibliche Anmut schmückt jene Vergangenheit reich.

Wie aus dem Schlummer die Mutter den Liebling weckt mit dem Kusse,

Wie er zuerst sie sieht und sich verständigt an ihr:

Also die Liebe mit mir – durch sie erfuhr ich die Welt erst,

Fand mich selber und ward, was man als Liebender wird.

Was bisher nur ein Spiel der Jugend war, das verkehrte

Nun sich in ernstes Geschäft, dennoch verließ sie mich nicht

Zweifel und Unruh suchten mich oft von ihr zu entfernen,

Endlich erschien der Tag, der die Erziehung vollzog,

Welcher mein Schicksal mir zur Geliebten gab und auf ewig

Frei mich gemacht und gewiß eines unendlichen Glücks.

Novalis (1772 – 1801)

Gedicht: Letzte Liebe

fleursdumal.nl magazine

More in: Archive M-N, Novalis, Novalis

Eén van de scherpzinnigste en opvallendste hedendaagse auteurs doet na diepgaand onderzoek verslag van de laatste levensdagen van Susan Sontag, Sigmund Freud, John Updike, Dylan Thomas, Maurice Sendak en James Salter. Het levert een aantal fascinerende en uiterst originele overwegingen op over de eindigheid van het leven.

Eén van de scherpzinnigste en opvallendste hedendaagse auteurs doet na diepgaand onderzoek verslag van de laatste levensdagen van Susan Sontag, Sigmund Freud, John Updike, Dylan Thomas, Maurice Sendak en James Salter. Het levert een aantal fascinerende en uiterst originele overwegingen op over de eindigheid van het leven.

In Het uur van het violet kiest Katie Roiphe voor een onverwachte en bevrijdende benadering van een onderwerp waar niemand omheen kan. Ze gaat na hoe de laatste levensdagen waren van zes grote denkers, schrijvers en kunstenaars en hoe zij omgingen met de realiteit van de naderende dood, of, zoals T.S. Eliot het noemde: ‘het avondlijk uur dat Huiswaarts gericht is en de zeeman thuisbrengt’.

We maken kennis met Susan Sontag, die, wanneer ze voor de derde keer de strijd tegen kanker aangaat, worstelt met haar engagement met het rationele denken. Roiphe neemt ons mee naar de kamer in het ziekenhuis waar de 76-jarige John Updike, nadat hem de slechtst mogelijke diagnose is meegedeeld, een gedicht begint te schrijven. Ze schept een levendig beeld van de twee weken durende, bijna suïcidaal overmatige inspanning die culmineerde in de totale instorting van Dylan Thomas in het Chelsea Hotel. Ze schetst voor ons een moedgevend portret van Sigmund Freud die, nadat hij het door de nazi’s bezette Wenen is ontvlucht, in zijn Londense ballingschap het dwangmatige roken van sigaren voortzet waarvan hij weet dat het zijn aftakeling zal verhaasten. En ze toont ons dat Maurice Sendaks geliefde kinderboeken doordesemd zijn van het feit dat hij zijn leven lang geobsedeerd was door de dood, al was dat niet altijd evident.

Het uur van het violet staat vol met intieme en verrassende onthullingen. In de laatste daden van al deze creatieve genieën worden we geconfronteerd met moed, passie, zelfbedrog, zinloos lijden en onovertroffen toewijding. Door de laatste levensdagen van deze grote auteurs te beschrijven in indrukwekkende, niet-sentimentele termen helpt Katie Roiphe ons om de dood moedig onder ogen te zien en er minder bang voor te zijn.

Katie Roiphe

Het uur van het violet

Grote schrijvers in hun laatste dagen

Vertaald uit het Engels door Anne Jongeling

Uitg. Hollands Diep

Paperback, 352 p.

ISBN: 9789048836420

€ 19.99 – Januari 2017

# Meer informatie op website Hollands Diep

fleursdumal.nl magazine

More in: - Book News, Art & Literature News, DEAD POETS CORNER, DICTIONARY OF IDEAS, Galerie des Morts, Susan Sontag, Thomas, Dylan, TOMBEAU DE LA JEUNESSE - early death: writers, poets & artists who died young

Sibylla Schwarz

Auß dem Lied vohn der beständigen Liebe

Wol dem, der also ist verliebet,

daß seine Liebe nimmer weicht!

Wer sich der Wanckelmuht ergiebet,

der ist eß, der dem Mond sich gleicht.

Der Neidt, der sonst die Liebe bricht,

der bricht doch meine Liebe nicht.

Soll mich dan nuhn der Neidt betrügen,

mich der kein Tod abschrecken kan?

soll mich die Welt mit ihrem Liegen

izt führen eine frembde Bahn?

Der Neidt, der sonst die Liebe bricht,

der bricht doch meine Liebe nicht.

Das ist eß, das wir armen klagen:

Wan einer sich ein Ziel erkießt,

so bald wil ihn der Neidt verjagen,

der aller Liebe Schewsahl ist:

Der Neid der sonst die Liebe bricht,

der bricht doch meine Liebe nicht.

Will nuhn der Neid das Brodt mir nehmen,

und denckt mich damit abzuziehn,

was will ich mich doch darümb grähmen,

die Lieb ernehrt mich immer hin;

Der Neidt der sonst die Liebe bricht,

der bricht doch meine Liebe nicht.

Will mich der Neidt in grünen Zeiten,

da meine Jugend Blumen trägt,

schon in Verzweiflungs Banden leiten,

eh ich mit Reiff und Schnee bedeckt?

Der Neidt, der sonst die Liebe bricht,

der bricht doch meine Liebe nicht.

Bin ich der ärmste zwahr im Lande,

bin ich zwahr der, dem Geld gebricht,

so nehm ich Armuht für die Schande,

die Armuht tuht der Liebe nicht:

der Neid, der sonst die Liebe bricht,

der bricht doch meine Liebe nicht.

Wan mir nuhr gibt mein Liecht, mein Leben

die Hand voll Lieb und trewer Gunst,

wil ich doch nicht dis kleine geben

ümb aller Welt Gelt, Guht und Kunst:

der Neidt, der sonst die Liebe bricht,

der bricht doch meine Liebe nicht.

Hiemit wil ich die Seuffzer enden;

Gelück, ich geb dir guhte Nacht

du magst dich links und rechts ümbwenden,

Ich bin der, der des Glückes lacht,

und vohn der Liebe lass ich nicht,

biß daß der Tod sie selber bricht.

Sibylla Schwarz (1621 – 1638)

Gedicht: Auß dem Lied vohn der beständigen Liebe

fleursdumal.nl magazine

More in: Archive S-T, SIbylla Schwarz

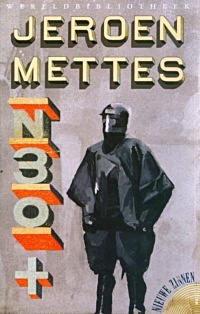

Perdu Programma — vrijdag 16 dec 2016 – 20:00 – N30x31 /// I.M. Jeroen Mettes

Perdu Programma — vrijdag 16 dec 2016 – 20:00 – N30x31 /// I.M. Jeroen Mettes

Een avond over het werk van Jeroen Mettes

Aanvang: 20.00 uur, deur open: 19.30 uur – Entree: 7 / 5 euro (korting geldt voor studenten, stadspashouders, vrienden van Perdu, VvL-leden). Met Alfred Schaffer, Samuel Vriezen, Rozalie Hirs, Hannah van Binsbergen, Fiep van Bodegom, Max Urai, Tonnus Oosterhoff, Johan Herrenberg, Roelof ten Napel, Frans-Willem Korsten, Anne van de Wetering, Lieke Marsman, Maarten van der Graaff, Lara Staal, Saskia de Jong, Çağlar Köseoğlu, Zohra Beldman, Mathijs Tratsaert, Arno van Vlierberghe, Dominique de Groen, Nadia de Vries, Bram Ieven, Geert Buelens, Aafke Romeijn, Siebe Bluijs, Sophie van den Bergh, Maartje Smits, Frank Keizer, Daniël Rovers, Obe Alkema & Dean Bowen.

De zon gaat onder en in de vijver drijven zwanen, alsof ze van hout zijn, stil tussen de oevers. Terwijl m’n browser ’n applet laadt, laat ik de jaloezieën neer. Ik zag een man – een mens met een gezicht en een geslacht en een manier van kleden en fietsen – en ik dacht: daar gaat een zin! (J.M.)

Jeroen Mettes (Eindhoven 1978 – Den Haag 2006) was een Nederlandse dichter, essayist en blogger.

Jeroen Mettes (Eindhoven 1978 – Den Haag 2006) was een Nederlandse dichter, essayist en blogger.

Jeroen Mettes groeide op in Valkenswaard, studeerde filosofie in Utrecht en literatuurwetenschap aan de Universiteit Leiden, waar hij tot 2006 aan een proefschrift werkte over poëtisch ritme.

In 1999 begon hij aan een lang prozagedicht dat hij de naam N30 gaf. Dat was de codenaam van de anti- of andersglobalistische protesten in Seattle tijdens de onderhandelingen van de WTO. De betogers eisten een wereldwijde erkenning van eerlijke handel, vakbonden en milieuwetgeving. Zeven jaar later, in 2006, was er een gedicht ontstaan van zo’n 60.000 woorden lang.

In 2005 startte Jeroen Mettes het blog Poëzienotities. Belangrijk onderdeel van dat blog werd het Dichtersalfabet. Mettes besprak – in alfabetische volgorde – op zijn blog de poëziebundels die hij aantrof in boekhandel Verwijs in zijn woonplaats Den Haag. Hij begon met de A van Anne van Amstel, en zou eindigen bij de G van Goudeseune. Als dichter debuteerde Jeroen Mettes in het tijdschrift Parmentier met de reeks van vier gedichten getiteld ‘In de sfeer van het gestelde’. Als jonge twintiger had hij al prozabijdragen geleverd aan onder meer de tijdschriften Zoetermeer en Passionate.

Eind 2005 trad Mettes toe tot de redactie van het tijdschrift yang (nu nY). Hij was ook vast medewerker van het tijdschrift Parmentier.

Op 21 september 2006 plaatste hij een lege post op zijn blog. Diezelfde dag maakte hij thuis in Den Haag een einde aan zijn leven. Hij liet naast zijn gedichten, essays en zijn blog, een ver gevorderd proefschrift na, met als werktitel The Poetry of the Formless.

# Meer info op website n30.nl blog

Een zekere gerichte vernietiging laat groeven en kraters achter die een kaart schetsen voor een volgend avontuur. Pounds periplum: varend de kusten in kaart brengen, immanente plaatsbepaling. En met de kaart verandert het terrein, met het gedicht verandert de geschiedenis. (J.M.)

fleursdumal.nl magazineforartandliterature

More in: Archive M-N, Archive M-N, Jeroen Mettes, Mettes, Jeroen

Karoline von Günderrode

(1780 – 1806)

Tendenz des Künstlers

Sage! was treibt doch den Künstler, sein Ideal aus dem Lande

Der Ideen zu ziehn, und es dem Stoff zu vertraun?

Schöner wird ihm sein Bilden gelingen im Reich der Gedanken,

Wäre es flüchtiger zwar, dennoch auch freier dafür,

Und sein Eigenthum mehr, und nicht dem Stoff unterthänig.

Frager! der du so fragst, du verstehst nicht des Geistes Beginnen,

Siehst nicht was er erstrebt, nicht was der Künstler ersehnt.

Alle! sie wollen unsterbliches thun, die sterblichen Menschen.

Leben im Himmel die Frommen, in guten Thaten die Guten,

Bleibend will sein der Künstler im Reiche der Schönheit,

Darum in dauernder Form stellt den Gedanken er dar.

Karoline Günderrode Gedichte

fleursdumal.nl magazine

More in: Archive G-H, Karoline von Günderrode

Feuille d’Album

by Katherine Mansfield

He really was an impossible person. Too shy altogether. With absolutely nothing to say for himself. And such a weight. Once he was in your studio he never knew when to go, but would sit on and on until you nearly screamed, and burned to throw something enormous after him when he did finally blush his way out-something like the tortoise stove. The strange thing was that at first sight he looked most interesting. Everybody agreed about that.

You would drift into the café one evening and there you would see, sitting in a corner, with a glass of coffee in front of him, a thin dark boy, wearing a blue jersey with a little grey flannel jacket buttoned over it. And somehow that blue jersey and the grey jacket with the sleeves that were too short gave him the air of a boy that has made up his mind to run away to sea. Who has run away, in fact, and will get up in a moment and sling a knotted handkerchief containing his nightshirt and his mother’s picture on the end of a stick, and walk out into the night and be drowned. . . . Stumble over the wharf edge on his way to the ship, even. . . . He had black close-cropped hair, grey eyes with long lashes, white cheeks and a mouth pouting as though he were determined not to cry. . . . How could one resist him? Oh, one’s heart was wrung at sight. And, as if that were not enough, there was his trick of blushing. . . . Whenever the waiter came near him he turned crimson-he might have been just out of prison and the waiter in the know . . . .

“Who is he, my dear? Do you know?”

“Yes. His name is Ian French. Painter. Awfully clever, they say. Someone started by giving him a mother’s tender care. She asked him how often he heard from home, whether he had enough blankets on his bed, how much milk he drank a day. But when she went round to his studio to give an eye to his socks, she rang and rang, and though she could have sworn she heard someone breathing inside, the door was not answered. . . . Hopeless!”

Someone else decided that he ought to fall in love. She summoned him to her side, called him “boy,” leaned over him so that he might smell the enchanting perfume of her hair, took his arm, told him how marvellous life could be if one only had the courage, and went round to his studio one evening and rang and rang. . . . Hopeless.

“What the poor boy really wants is thoroughly rousing,” said a third. So off they went to café’s and cabarets, little dances, places where you drank something that tasted like tinned apricot juice, but cost twenty-seven shillings a bottle and was called champagne, other places, too thrilling for words, where you sat in the most awful gloom, and where someone had always been shot the night before. But he did not turn a hair. Only once he got very drunk, but instead of blossoming forth, there he sat, stony, with two spots of red on his cheeks, like, my dear, yes, the dead image of that rag-time thing they were playing, like a “Broken Doll.” But when she took him back to his studio he had quite recovered, and said “good night” to her in the street below, as though they had walked home from church together. . . . Hopeless.

After heaven knows how many more attempts-for the spirit of kindness dies very hard in women-they gave him up. Of course, they were still perfectly charming, and asked him to their shows, and spoke to him in the café but that was all. When one is an artist one has no time simply for people who won’t respond. Has one?

“And besides I really think there must be something rather fishy somewhere . . . don’t you? It can’t all be as innocent as it looks! Why come to Paris if you want to be a daisy in the field? No, I’m not suspicious. But –”

He lived at the top of a tall mournful building overlooking the river. One of those buildings that look so romantic on rainy nights and moonlight nights, when the shutters are shut, and the heavy door, and the sign advertising “a little apartment to let immediately” gleams forlorn beyond words. One of those buildings that smell so unromantic all the year round, and where the concierge lives in a glass cage on the ground floor, wrapped up in a filthy shawl, stirring something in a saucepan and ladling out tit-bits to the swollen old dog lolling on a bead cushion. . . . Perched up in the air the studio had a wonderful view. The two big windows faced the water; he could see the boats and the barges swinging up and down, and the fringe of an island planted with trees, like a round bouquet. The side window looked across to another house, shabbier still and smaller, and down below there was a flower market. You could see the tops of huge umbrellas, with frills of bright flowers escaping from them, booths covered with striped awning where they sold plants in boxes and clumps of wet gleaming palms in terra-cotta jars. Among the flowers the old women scuttled from side to side, like crabs. Really there was no need for him to go out. If he sat at the window until his white beard fell over the sill he still would have found something to draw . . . .

How surprised those tender women would have been if they had managed to force the door. For he kept his studio as neat as a pin. Everything was arranged to form a pattern, a little “still life” as it were-the saucepans with their lids on the wall behind the gas stove, the bowl of eggs, milk jug and teapot on the shelf, the books and the lamp with the crinkly paper shade on the table. An Indian curtain that had a fringe of red leopards marching round it covered his bed by day, and on the wall beside the bed on a level with your eyes when you were lying down there was a small neatly printed notice: GET UP AT ONCE.

Every day was much the same. While the light was good he slaved at his painting, then cooked his meals and tidied up the place. And in the evenings he went off to the café, or sat at home reading or making out the most complicated list of expenses headed: “What I ought to be able to do it on,” and ending with a sworn statement . . . “I swear not to exceed this amount for next month. Signed, Ian French.”

Nothing very fishy about this; but those far-seeing women were quite right. It wasn’t all.

One evening he was sitting at the side window eating some prunes and throwing the stones on to the tops of the huge umbrellas in the deserted flower market. It had been raining – the first real spring rain of the year had fallen-a bright spangle hung on everything, and the air smelled of buds and moist earth. Many voices sounding languid and content rang out in the dusky air, and the people who had come to close their windows and fasten the shutters leaned out instead. Down below in the market the trees were peppered with new green. What kind of trees were they? he wondered. And now came the lamplighter. He stared at the house across the way, the small, shabby house, and suddenly, as if in answer to his gaze, two wings of windows opened and a girl came out on to the tiny balcony carrying a pot of daffodils. She was a strangely thin girl in a dark pinafore, with a pink handkerchief tied over her hair. Her sleeves were rolled up almost to her shoulders and her slender arms shone against the dark stuff.

“Yes, it is quite warm enough. It will do them good,” she said, puffing down the pot and turning to someone in the room inside. As she turned she put her hands up to the handkerchief and tucked away some wisps of hair. She looked down at the deserted market and up at the sky, but where he sat there might have been a hollow in the air. She simply did not see the house opposite. And then she disappeared.

His heart fell out of the side window of his studio, and down to the balcony of the house opposite-buried itself in the pot of daffodils under the half-opened buds and spears of green. . . . That room with the balcony was the sitting-room, and the one next door to it was the kitchen. He heard the clatter of the dishes as she washed up after supper, and then she came to the window, knocked a little mop against the ledge, and hung it on a nail to dry. She never sang or unbraided her hair, or held out her arms to the moon as young girls are supposed to do. And she always wore the same dark pinafore and the pink handkerchief over her hair. . . . Whom did she live with? Nobody else came to those two windows, and yet she was always talking to someone in the room. Her mother, he decided, was an invalid. They took in sewing. The father was dead. . . . He had been a journalist-very pale, with long moustaches, and a piece of black hair falling over his forehead.

By working all day they just made enough money to live on, but they never went out and they had no friends. Now when he sat down at his table he had to make an entirely new set of sworn statements. . . . Not to go to the side window before a certain hour: signed, Ian French. Not to think about her until he had put away his painting things for the day: signed, Ian French.

It was quite simple. She was the only person he really wanted to know, because she was, he decided, the only other person alive who was just his age. He couldn’t stand giggling girls, and he had no use for grown-up women. . . . She was his age, she was-well, just like him. He sat in his dusky studio, tired, with one arm hanging over the back of his chair, staring in at her window and seeing himself in there with her. She had a violent temper; they quarrelled terribly at times, he and she. She had a way of stamping her foot and twisting her hands in her pinafore . . . furious. And she very rarely laughed. Only when she told him about an absurd little kitten she once had who used to roar and pretend to be a lion when it was given meat to eat. Things like that made her laugh. . . . But as a rule they sat together very quietly; he, just as he was sitting now, and she with her hands folded in her lap and her feet tucked under, talking in low tones, or silent and tired after the day’s work. Of course, she never asked him about his pictures, and of course he made the most wonderful drawings of her which she hated, because he made her so thin and so dark. . . . But how could he get to know her? This might go on for years . . . .

Then he discovered that once a week, in the evenings, she went out shopping. On two successive Thursdays she came to the window wearing an old-fashioned cape over the pinafore, and carrying a basket. From where he sat he could not see the door of her house, but on the next Thursday evening at the same time he snatched up his cap and ran down the stairs. There was a lovely pink light over everything. He saw it glowing in the river, and the people walking towards him had pink faces and pink hands.

He leaned against the side of his house waiting for her and he had no idea of what he was going to do or say. “Here she comes,” said a voice in his head. She walked very quickly, with small, light steps; with one hand she carried the basket, with the other she kept the cape together. . . . What could he do? He could only follow. . . . First she went into the grocer’s and spent a long time in there, and then she went into the butcher’s where she had to wait her turn. Then she was an age at the draper’s matching something, and then she went to the fruit shop and bought a lemon. As he watched her he knew more surely than ever he must get to know her, now. Her composure, her seriousness and her loneliness, the very way she walked as though she was eager to be done with this world of grown-ups all was so natural to him and so inevitable.

“Yes, she is always like that,” he thought proudly. “We have nothing to do with-these people.”

But now she was on her way home and he was as far off as ever. . . . She suddenly turned into the dairy and he saw her through the window buying an egg. She picked it out of the basket with such care-a brown one, a beautifully shaped one, the one he would have chosen. And when she came out of the dairy he went in after her. In a moment he was out again, and following her past his house across the flower market, dodging among the huge umbrellas and treading on the fallen flowers and the round marks where the pots had stood. . . . Through her door he crept, and up the stairs after, taking care to tread in time with her so that she should not notice. Finally, she stopped on the landing, and took the key out of her purse. As she put it into the door he ran up and faced her.

Blushing more crimson than ever, but looking at her severely he said, almost angrily: “Excuse me, Mademoiselle, you dropped this.”

And he handed her an egg.

Feuille d’Album

by Katherine Mansfield (1888 – 1923)

From: Bliss, and other stories

fleursdumal.nl magazine

More in: Archive M-N, DRUGS & DISEASE & MEDICINE & LITERATURE, Katherine Mansfield, Mansfield, Katherine

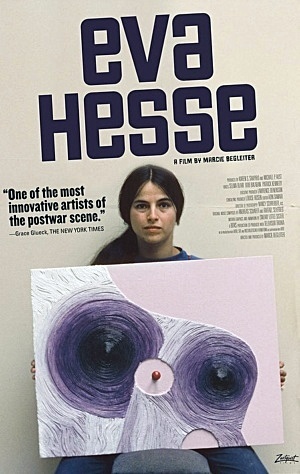

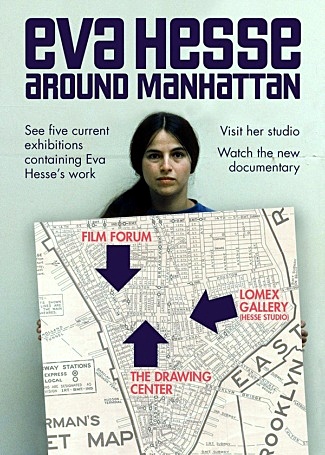

From the beginning, Eva Hesse’s life was marked by drama and social challenges. Born in Hamburg in 1936 to a German-Jewish family, the artist’s fierce work ethic may have developed from a complex psychology that was formed, in part, as a Jew born in Nazi Germany.

From the beginning, Eva Hesse’s life was marked by drama and social challenges. Born in Hamburg in 1936 to a German-Jewish family, the artist’s fierce work ethic may have developed from a complex psychology that was formed, in part, as a Jew born in Nazi Germany.

Having escaped the fate of her extended family, Eva and her older sister Helen were sent out on one of the last Kindertransports (trains that carried Jewish children to safety) and was eventually reunited with their parents in Holland. They made their way to New York but her family struggled to make a new home and her mother, after many years of depression and a failed marriage, committed suicide when Eva was 9 years old.

The artist graduated from Cooper Union and Yale School of Art, then returned home to Manhattan in late 1959 and began to receive attention for her highly original, abstract drawings. In 1961 Hesse met Tom Doyle, an already established sculptor, and in a whirlwind romance married him a scant 6 months after first glimpse. Their relationship was both passionate and competitive. Hesse struggled with the desire to be on equal footing with Doyle in terms of their art making but also wanted to be in a marriage with someone who could offer her the security that life often denied her.

In 1964 Friedrich Arnhard Scheidt, a German industrialist, offered an all-expenses paid artist’s residency to Tom Doyle for year of working in an abandoned textile factory near Essen, Germany. It was tough choice – go back to the country that had murdered her family or stay in New York and work menial jobs while trying to make art with any time and energy left over. Ironically, the work on which her reputation was built began to emerge during this extended visit to the homeland she had escaped 25 years earlier.

When the couple arrived for the residency, Doyle was clearly the artist of note. But something happened during those 14 months in the cold factory on the Ruhr River. Eva arrived in Germany a painter. But as she worked in the thin German light, she began to incorporate pieces of metal and string that she found in the corner of her studio into her work. By the time the couple were ready to return to New York in the fall of 1965, Eva had fully incorporated a 3-dimensionality into her work which was now neither painting nor sculpture, but an exciting cross-breed of the two. And people were beginning to take notice. Within months after returning to New York in the fall of 1965, her work was thriving but the marriage failed. Tom moved into his studio just across the Bowery.

For the next 5 years, Eva worked non-stop on an impressive body of work, completing dozens of major sculptural works and hundreds of works on paper. Although she sold little, critical attention was paid and she was showing often and in excellent venues. In 1969 Hesse, who had suffered with headaches for many years, began having debilitating episodes and was eventually diagnosed with a brain tumor. Although the subsequent operation was deemed a success, the tumors reappeared and she died in 1970 at the age of 34.

As the wild ride of the 1960’s came to a close, Eva Hesse, a 34 year-old German-born American artist was cresting the wave of a swiftly rising career. One of the few women recognized as central to the New York art scene, she had over 20 group shows scheduled for 1970 in addition to being chosen for a cover article in ArtForum Magazine. Her work was finally receiving both the critical and commercial attention it deserved. When she died in May, 1970 from a brain tumor, the life of one of that decades’ most passionate and brilliant artists was tragically cut short. As Jonathon Keats wrote in Art and Antiques Magazine “Yet the end of her life proved to be only the beginning of her career. The couple of solo gallery shows she hustled in the 11 years following her graduation from the Yale School of Art have since been eclipsed by multiple posthumous retrospectives at major museums from the Guggenheim to the Hirshhorn to the Tate.” Her work is now held by many important museum collections including the Whitney, MoMA, the Hirschhorn, the Pompidou in Paris and London’s Tate Modern.

As the wild ride of the 1960’s came to a close, Eva Hesse, a 34 year-old German-born American artist was cresting the wave of a swiftly rising career. One of the few women recognized as central to the New York art scene, she had over 20 group shows scheduled for 1970 in addition to being chosen for a cover article in ArtForum Magazine. Her work was finally receiving both the critical and commercial attention it deserved. When she died in May, 1970 from a brain tumor, the life of one of that decades’ most passionate and brilliant artists was tragically cut short. As Jonathon Keats wrote in Art and Antiques Magazine “Yet the end of her life proved to be only the beginning of her career. The couple of solo gallery shows she hustled in the 11 years following her graduation from the Yale School of Art have since been eclipsed by multiple posthumous retrospectives at major museums from the Guggenheim to the Hirshhorn to the Tate.” Her work is now held by many important museum collections including the Whitney, MoMA, the Hirschhorn, the Pompidou in Paris and London’s Tate Modern.

Artists such as Dan Graham, Richard Serra, Nancy Holt, Carl Andre, Robert and Sylvia Plimack Mangold, Eva’s husband Tom Doyle and her friend, writer Lucy Lippard speak candidly and with great passion about the 60’s, Eva’s work and her life. In addition, Sir Nicholas Serota, Director of the Tate Museums and Whitney curator Elisabeth Sussman have added their views on Hesse’s work and legacy. Hesse’s journals and correspondence provides much of the guiding narration.

Eva Hesse deepens the understanding of this extraordinary artist, not only in terms of her ground-breaking work, but also the life that provided the fertile soil for her achievements. With dozens of new interviews, high quality footage of Hesse’s artwork and a wealth of newly discovered archival imagery, the documentary not only traces Eva’s path but engages in a lively investigation into the creative community of 1960’s New York and Germany.

The Movie-team

– Marcie Begleiter. Director-Producer

– Karen Shapiro. Producer

– Nancy Schreiber. Cinematographer

– Azin Samari. Editor

– Andreas Schäfer & Raffael Seyfried. Composers

– Kia Simon. Motion Graphics Designer

– Michael Aust. Producer

– Louise Rosen. Consulting Producer

“Eva Hesse” is a sponsored project of Fractured Atlas, a non profit arts service organization. ‐

Contributions for the charitable purposes of the documentary must be made payable to “Fractured Atlas” and are tax deductible to the extent permitted ‐ by law.

# For more information about the documentary-project see the website

“This indispensable film will be shining a light on Hesse’s work, and her, for a long time to come.” Joe Morgenstern, The Wall Street Journal

EVA HESSE – Documentary film “Eva Hesse” about the German-American 1960’s artist and the art world of the 1960s.

fleursdumal.nl magazine

More in: Art & Literature News, Art Criticism, AUDIO, CINEMA, RADIO & TV, Eva Hesse, Eva Hesse, FDM in New York, Sculpture

A Suburban Fairy Tale

A Suburban Fairy Tale

by Katherine Mansfield

Mr. and Mrs. B. sat at breakfast in the cosy red dining-room of their “snug little crib just under half-an-hour’s run from the City.”

There was a good fire in the grate—for the dining-room was the living-room as well—the two windows overlooking the cold empty garden patch were closed, and the air smelled agreeably of bacon and eggs, toast and coffee. Now that this rationing business was really over Mr. B. made a point of a thoroughly good tuck-in before facing the very real perils of the day. He didn’t mind who knew it—he was a true Englishman about his breakfast—he had to have it; he’d cave in without it, and if you told him that these Continental chaps could get through half the morning’s work he did on a roll and a cup of coffee—you simply didn’t know what you were talking about.

Mr. B. was a stout youngish man who hadn’t been able—worse luck—to chuck his job and join the Army; he’d tried for four years to get another chap to take his place but it was no go. He sat at the head of the table reading the Daily Mail. Mrs. B. was a youngish plump little body, rather like a pigeon. She sat opposite, preening herself behind the coffee set and keeping an eye of warning love on little B. who perched between them, swathed in a napkin and tapping the top of a soft-boiled egg.

Alas! Little B. was not at all the child that such parents had every right to expect. He was no fat little trot, no dumpling, no firm little pudding. He was under-sized for his age, with legs like macaroni, tiny claws, soft, soft hair that felt like mouse fur, and big wide-open eyes. For some strange reason everything in life seemed the wrong size for Little B.—too big and too violent. Everything knocked him over, took the wind out of his feeble sails and left him gasping and frightened. Mr. and Mrs. B. were quite powerless to prevent this; they could only pick him up after the mischief was done—and try to set him going again. And Mrs. B. loved him as only weak children are loved—and when Mr. B. thought what a marvellous little chap he was too—thought of the spunk of the little man, he—well he—by George—he …

“Why aren’t there two kinds of eggs?” said Little B. “Why aren’t there little eggs for children and big eggs like what this one is for grown-ups?”

“Scotch hares,” said Mr. B. “Fine Scotch hares for 5s. 3d. How about getting one, old girl?”

“It would be a nice change, wouldn’t it?” said Mrs. B. “Jugged.”

And they looked across at each other and there floated between them the Scotch hare in its rich gravy with stuffing balls and a white pot of red-currant jelly accompanying it.

“We might have had it for the week-end,” said Mrs. B. “But the butcher has promised me a nice little sirloin and it seems a pity”… Yes, it did and yet … Dear me, it was very difficult to decide. The hare would have been such a change—on the other hand, could you beat a really nice little sirloin?

“There’s hare soup, too,” said Mr. B. drumming his fingers on the table. “Best soup in the world!”

“O-Oh!” cried Little B. so suddenly and sharply that it gave them quite a start—“Look at the whole lot of sparrows flown on to our lawn”—he waved his spoon. “Look at them,” he cried. “Look!” And while he spoke, even though the windows were closed, they heard a loud shrill cheeping and chirping from the garden.

“Get on with your breakfast like a good boy, do,” said his mother, and his father said, “You stick to the egg, old man, and look sharp about it.”

“But look at them—look at them all hopping,” he cried. “They don’t keep still not for a minute. Do you think they’re hungry, father?”

Cheek-a-cheep-cheep-cheek! cried the sparrows.

“Best postpone it perhaps till next week,” said Mr. B., “and trust to luck they’re still to be had then.”

“Yes, perhaps that would be wiser,” said Mrs. B.

Mr. B. picked another plum out of his paper.

“Have you bought any of those controlled dates yet?”

“I managed to get two pounds yesterday,” said Mrs. B.

“Well a date pudding’s a good thing,” said Mr. B. And they looked across at each other and there floated between them a dark round pudding covered with creamy sauce. “It would be a nice change, wouldn’t it?” said Mrs. B.

Outside on the grey frozen grass the funny eager sparrows hopped and fluttered. They were never for a moment still. They cried, flapped their ungainly wings. Little B., his egg finished, got down, took his bread and marmalade to eat at the window.

“Do let us give them some crumbs,” he said. “Do open the window, father, and throw them something. Father, please!”

“Oh, don’t nag, child,” said Mrs. B., and his father said—“Can’t go opening windows, old man. You’d get your head bitten off.”

“But they’re hungry,” cried Little B., and the sparrows’ little voices were like ringing of little knives being sharpened. Cheek-a-cheep-cheep-cheek! they cried.

Little B. dropped his bread and marmalade inside the china flower pot in front of the window. He slipped behind the thick curtains to see better, and Mr. and Mrs. B. went on reading about what you could get now without coupons—no more ration books after May—a glut of cheese—a glut of it—whole cheeses revolved in the air between them like celestial bodies.

Suddenly as Little B. watched the sparrows on the grey frozen grass, they grew, they changed, still flapping and squeaking. They turned into tiny little boys, in brown coats, dancing, jigging outside, up and down outside the window squeaking, “Want something to eat, want something to eat!” Little B. held with both hands to the curtain. “Father,” he whispered, “Father! They’re not sparrows. They’re little boys. Listen, Father!” But Mr. and Mrs. B. would not hear. He tried again. “Mother,” he whispered. “Look at the little boys. They’re not sparrows, Mother!” But nobody noticed his nonsense.

“All this talk about famine,” cried Mr. B., “all a Fake, all a Blind.”

With white shining faces, their arms flapping in the big coats, the little boys danced. “Want something to eat—want something to eat.”

“Father,” muttered Little B. “Listen, Father! Mother, listen, please!”

“Really!” said Mrs. B. “The noise those birds are making! I’ve never heard such a thing.”

“Fetch me my shoes, old man,” said Mr. B.

Cheek-a-cheep-cheep-cheek! said the sparrows.

Now where had that child got to? “Come and finish your nice cocoa, my pet,” said Mrs. B.

Mr. B. lifted the heavy cloth and whispered, “Come on, Rover,” but no little dog was there.

“He’s behind the curtain,” said Mrs. B.

“He never went out of the room,” said Mr. B.

Mrs. B. went over to the window, and Mr. B. followed. And they looked out. There on the grey frozen grass, with a white white face, the little boy’s thin arms flapping like wings, in front of them all, the smallest, tiniest was Little B. Mr. and Mrs. B. heard his voice above all the voices, “Want something to eat, want something to eat.”

Somehow, somehow, they opened the window. “You shall! All of you. Come in at once. Old man! Little man!”

But it was too late. The little boys were changed into sparrows again, and away they flew—out of sight—out of call.

A Suburban Fairy Tale (1917)

by Katherine Mansfield (1888 – 1923)

From: Something Childish and Other Stories

fleursdumal.nl magazine

More in: Archive M-N, Katherine Mansfield, Mansfield, Katherine

Karoline von Günderrode

(1780 – 1806)

Liebe

O reiche Armuth! Gebend, seliges Empfangen!

In Zagheit Muth! in Freiheit doch gefangen.

In Stummheit Sprache,

Schüchtern bei Tage

Siegend mit zaghaftem Bangen.

Lebendiger Tod, im Einen sel’ges Leben

Schwelgend in Noth, im Widerstand ergeben,

Genießend schmachtend,

Nie satt betrachten

Leben im Traum und doppelt Leben.

Karoline Günderrode Gedichte

fleursdumal.nl magazine

More in: Archive G-H, Karoline von Günderrode

The Man Without a Temperament

The Man Without a Temperament

by Katherine Mansfield

He stood at the hall door turning the ring, turning the heavy signet ring upon his little finger while his glance travelled coolly, deliberately, over the round tables and basket chairs scattered about the glassed-in veranda. He pursed his lips-he might have been going to whistle-but he did not whistle-only turned the ring-turned the ring on his pink, freshly washed hands.

Over in the corner sat The Two Topknots, drinking a decoction they always drank at this hour-something whitish, greyish, in glasses, with little husks floating on the top-and rooting in a tin full of paper shavings for pieces of speckled biscuit, which they broke, dropped into the glasses and fished for with spoons. Their two coils of knitting, like two snakes, slumbered beside the tray.

The American Woman sat where she always sat against the glass wall, in the shadow of a great creeping thing with wide open purple eyes that pressed-that flattened itself against the glass, hungrily watching her. And she knoo it was there-she knoo it was looking at her just that way. She played up to it; she gave herself little airs. Sometimes she even pointed at it, crying: “Isn’t that the most terrible thing you’ve ever seen! Isn’t that ghoulish!” It was on the other side of the veranda, after all . . . and besides it couldn’t touch her, could it, Klaymongso? She was an American Woman, wasn’t she, Klaymongso, and she’d just go right away to her Consul. Klaymongso, curled in her lap, with her torn antique brocade bag, a grubby handkerchief, and a pile of letters from home on top of him, sneezed for reply.

The other tables were empty. A glance passed between the American and the Topknots. She gave a foreign little shrug; they waved an understanding biscuit. But he saw nothing. Now he was still, now from his eyes you saw he listened. “Hoo-e-zip-zoo-oo!” sounded the lift. The iron cage clanged open. Light dragging steps sounded across the hall, coming towards him. A hand, like a leaf, fell on his shoulder. A soft voice said: “Let’s go and sit over there-where we can see the drive. The trees are so lovely.” And he moved forward with the hand still on his shoulder, and the light, dragging steps beside his. He pulled out a chair and she sank into it, slowly, leaning her head against the back, her arms falling along the sides.

“Won’t you bring the other up closer? It’s such miles away.” But he did not move.

“Where’s your shawl?” he asked.

“Oh!” She gave a little groan of dismay. “How silly I am, I’ve left it upstairs on the bed. Never mind. Please don’t go for it. I shan’t want it, I know I shan’t.”

“You’d better have it.” And he turned and swiftly crossed the veranda into the dim hall with its scarlet plush and gilt furniture-conjuror’s furniture-its Notice of Services at the English Church, its green baize board with the unclaimed letters climbing the black lattice, huge “Presentation” clock that struck the hours at the half-hours, bundles of sticks and umbrellas and sunshades in the clasp of a brown wooden bear, past the two crippled palms, two ancient beggars at the foot of the staircase, up the marble stairs three at a time, past the life-size group on the landing of two stout peasant children with their marble pinnies full of marble grapes, and along the corridor, with its piled-up wreckage of old tin boxes, leather trunks, canvas holdalls, to their room.

The servant girl was in their room, singing loudly while she emptied soapy water into a pail. The windows were open wide, the shutters put back, and the light glared in. She had thrown the carpets and the big white pillows over the balcony rails; the nets were looped up from the beds; on the writing-table there stood a pan of fluff and match-ends. When she saw him her small, impudent eyes snapped and her singing changed to humming. But he gave no sign. His eyes searched the glaring room. Where the devil was the shawl!

“Vous desirez, Monsieur? “ mocked the servant girl.

No answer. He had seen it. He strode across the room, grabbed the grey cobweb and went out, banging the door. The servant girl’s voice at its loudest and shrillest followed him along the corridor.

“Oh, there you are. What happened? What kept you? The tea’s here, you see. I’ve just sent Antonio off for the hot water. Isn’t it extraordinary? I must have told him about it sixty times at least, and still he doesn’t bring it. Thank you. That’s very nice. One does just feel the air when one bends forward.”

“Thanks.” He took his tea and sat down in the other chair. “No, nothing to eat.”

“Oh do! Just one, you had so little at lunch and it’s hours before dinner.”

Her shawl dropped off as she bent forward to hand him the biscuits. He took one and put it in his saucer.

“Oh, those trees along the drive,” she cried. “I could look at them for ever. They are like the most exquisite huge ferns. And you see that one with the grey-silver bark and the clusters of cream-coloured flowers, I pulled down a head of them yesterday to smell, and the scent”-she shut her eyes at the memory and her voice thinned away, faint, airy–“was like freshly ground nutmegs.” A little pause. She turned to him and smiled. “You do know what nutmegs smell like-do you Robert?”

And he smiled back at her. “Now how am I going to prove to you that I do?”

Back came Antonio with not only the hot water-with letters on a salver and three rolls of paper.

“Oh, the post! Oh, how lovely! Oh, Robert, they mustn’t be all for you! Have they just come, Antonio?” Her thin hands flew up and hovered over the letters that Antonio offered her, bending forward.

“Just this moment, Signora,” grinned Antonio. “I took-a them from the postman myself. I made-a the postman give them for me.”

“Noble Antonio!” laughed she. “There-those are mine, Robert; the rest are yours.”

Antonio wheeled sharply, stiffened, the grin went out of his face. His striped linen jacket and his flat gleaming fringe made him look like a wooden doll.

Mr. Salesby put the letters into his pocket; the papers lay on the table. He turned the ring, turned the signet ring on his little finger and stared in front of him, blinking, vacant.

But she-with her teacup in one hand, the sheets of thin paper in the other, her head tilted back, her lips open, a brush of bright colour on her cheek-bones, sipped, sipped, drank . . . drank.

“From Lottie,” came her soft murmur. “Poor dear . . . such trouble . . . left foot. She thought . . . neuritis . . . Doctor Blyth . . . flat foot . . . massage. So many robins this year . . . maid most satisfactory . . . Indian Colonel . . . every grain of rice separate . . . very heavy fall of snow.” And her wide lighted eyes looked up from the letter. “Snow, Robert! Think of it!” And she touched the little dark violets pinned on her thin bosom and went back to the letter.

. . . Snow. Snow in London. Millie with the early morning cup of tea. “There’s been a terrible fall of snow in the night, sir.” “Oh, has there, Millie?” The curtains ring apart, letting in the pale, reluctant light. He raises himself in the bed; he catches a glimpse of the solid houses opposite framed in white, of their window boxes full of great sprays of white coral . . . . In the bathroom-overlooking the back garden. Snow-heavy snow over everything. The lawn is covered with a wavy pattern of cat’s -paws; there is a thick, thick icing on the garden table; the withered pods of the laburnum tree are white tassels; only here and there in the ivy is a dark leaf showing. . . . Warming his back at the dining-room fire, the paper drying over a chair. Millie with the bacon. “Oh, if you please, Sir, there’s two little boys come as will do the steps and front for a shilling, shall I let them?” . . . And then flying lightly, lightly down the stairs–Jinnie. “Oh, Robert, isn’t it wonderful! Oh, what a pity it has to melt. Where’s the pussy-wee?” “I’ll get him from Millie.” . . . “Millie, you might just hand me up the kitten if you’ve got him down there.” “Very good, sir.” He feels the little beating heart under his hand. “Come on, old chap, your missus wants you.” “Oh, Robert, do show him the snow-his first snow. Shall I open the window and give him a little piece on his paw to hold? . . . ”

“Well, that’s very satisfactory on the whole-very. Poor Lottie! Darling Anne! How I only wish I could send them something of this,” she cried, waving her letters at the brilliant, dazzling garden. “More tea, Robert? Robert dear, more tea?”

“No, thanks, no. It was very good,” he drawled.

“Well, mine wasn’t. Mine was just like chopped hay. Oh, here comes the Honeymoon Couple.”

Half striding, half running, carrying a basket between them and rods and lines, they came up the drive, up the shallow steps.

“My! have you been out fishing?” cried the American Woman. They were out of breath, they panted: “Yes, yes, we have been out in a little boat all day. We have caught seven. Four are good to eat. But three we shall give away. To the children.”

Mrs. Salesby turned her chair to look; the Topknots laid the snakes down. They were a very dark young couple-black hair, olive skin, brilliant eyes and teeth. He was dressed “English fashion” in a flannel jacket, white trousers and shoes. Round his neck he wore a silk scarf; his head, with his hair brushed back, was bare. And he kept mopping his forehead, rubbing his hands with a brilliant handkerchief. Her white skirt had a patch of wet; her neck and throat were stained a deep pink. When she lifted her arms big half-hoops of perspiration showed under her arm-pits; her hair clung in wet curls to her cheeks. She looked as though her young husband had been dipping her in the sea and fishing her out again to dry in the sun and then-in with her again-all day.

“Would Klaymongso like a fish?” they cried. Their laughing voices charged with excitement beat against the glassed-in veranda like birds and a strange, saltish smell came from the basket.

“You will sleep well tonight,” said a Topknot, picking her ear with a knitting needle while the other Topknot smiled and nodded.

The Honeymoon Couple looked at each other. A great wave seemed to go over them. They gasped, gulped, staggered a little and then came up laughing-laughing.

“We cannot go upstairs, we are too tired. We must have tea just as we are. Here-coffee. No-tea. No-coffee. Tea-coffee, Antonio!” Mrs. Salesby turned.

“Robert! Robert!” Where was he? He wasn’t there. Oh, there he was at the other end of the veranda, with his back turned, smoking a cigarette. “Robert, shall we go for our little turn?”

“Right.” He stumped the cigarette into an ash-tray and sauntered over, his eyes on the ground. “Will you be warm enough?”

“Oh, quite.”

“Sure?”

“Well,” she put her hand on his arm, “perhaps”-and gave his arm the faintest pressure–“it’s not upstairs, it’s only in the hall-perhaps you’d get me my cape. Hanging up.”

He came back with it and she bent her small head while he dropped it on her shoulders. Then, very stiff, he offered her his arm. She bowed sweetly to the people of the veranda while he just covered a yawn, and they went down the steps together.

“Vous avez voo ca! “ said the American Woman.

“He is not a man,” said the Two Topknots, “he is an ox. I say to my sister in the morning and at night when we are in bed, I tell her–No man is he, but an ox!”

Wheeling, tumbling, swooping, the laughter of the Honeymoon Couple dashed against the glass of the veranda.

The sun was still high. Every leaf, every flower in the garden lay open, motionless, as if exhausted, and a sweet, rich, rank smell filled the quivering air. Out of the thick, fleshy leaves of a cactus there rose an aloe stem loaded with pale flowers that looked as though they had been cut out of butter; light flashed upon the lifted spears of the palms; over a bed of scarlet waxen flowers some black insects “zoom-zoomed”; a great, gaudy creeper, orange splashed with jet, sprawled against the wall.

“I don’t need my cape after all,” said she. “It’s really too warm.” So he took it off and carried it over his arm. “Let us go down this path here. I feel so well today-marvellously better. Good heavens-look at those children! And to think it’s November!”

In a corner of the garden there were two brimming tubs of water. Three little girls, having thoughtfully taken off their drawers and hung them on a bush, their skirts clasped to their waists, were standing in the tubs and tramping up and down. They screamed, their hair fell over their faces, they splashed one another. But suddenly, the smallest, who had a tub to herself, glanced up and saw who was looking. For a moment she seemed overcome with terror, then clumsily she struggled and strained out of her tub, and still holding her clothes above her waist, “The Englishman! The Englishman!” she shrieked and fled away to hide. Shrieking and screaming the other two followed her. In a moment they were gone; in a moment there was nothing but the two brimming tubs and their little drawers on the bush.

“How-very-extraordinary!” said she. “What made them so frightened? Surely they were much too young to . . . “ She looked up at him. She thought he looked pale-but wonderfully handsome with that great tropical tree behind him with its long, spiked thorns.

For a moment he did not answer. Then he met her glance, and smiling his slow smile, ”Très rum!” said he.

Très rum! Oh, she felt quite faint. Oh, why should she love him so much just because he said a thing like that. Très rum! That was Robert all over. Nobody else but Robert could ever say such a thing. To be so wonderful, so brilliant, so learned, and then to say in that queer, boyish voice . . . She could have wept.

“You know you’re very absurd, sometimes,” said she.

“I am,” he answered. And they walked on.

But she was tired. She had had enough. She did not want to walk any more.

“Leave me here and go for a little constitutional, won’t you? I’ll be in one of these long chairs. What a good thing you’ve got my cape; you won’t have to go upstairs for a rug. Thank you, Robert, I shall look at that delicious heliotrope. . . . You won’t be gone long?”

“No-no. You don’t mind being left?”

“Silly! I want you to go. I can’t expect you to drag after your invalid wife every minute . . . . How long will you be?”

He took out his watch. “It’s just after half-past four. I’ll be back at a quarter-past five.”

“Back at a quarter-past five,” she repeated, and she lay still in the long chair and folded her hands.

He turned away. Suddenly he was back again. “Look here, would you like my watch?” And he dangled it before her.

“Oh!” She caught her breath. “Very, very much.” And she clasped the watch, the warm watch, the darling watch in her fingers. “Now go quickly.”

The gates of the Pension Villa Excelsior were open wide, jammed open against some bold geraniums. Stooping a little, staring straight ahead, walking swiftly, he passed through them and began climbing the hill that wound behind the town like a great rope looping the villas together. The dust lay thick. A carriage came bowling along driving towards the Excelsior. In it sat the General and the Countess; they had been for his daily airing. Mr. Salesby stepped to one side but the dust beat up, thick, white, stifling like wool. The Countess just had time to nudge the General.

“There he goes,” she said spitefully.

But the General gave a loud caw and refused to look.

“It is the Englishman,” said the driver, turning round and smiling. And the Countess threw up her hands and nodded so amiably that he spat with satisfaction and gave the stumbling horse a cut.

On-on-past the finest villas in the town, magnificent palaces, palaces worth coming any distance to see, past the public gardens with the carved grottoes and statues and stone animals drinking at the fountain, into a poorer quarter. Here the road ran narrow and foul between high lean houses, the ground floors of which were scooped and hollowed into stables and carpenters’ shops. At a fountain ahead of him two old hags were beating linen. As he passed them they squatted back on their haunches, stared, and then their “A-hak-kak-kak!” with the slap, slap, of the stone on the linen sounded after him.

He reached the top of the hill; he turned a corner and the town was hidden. Down he looked into a deep valley with a dried-up river bed at the bottom. This side and that was covered with small dilapidated houses that had broken stone verandas where the fruit lay drying, tomato lanes in the garden and from the gates to the doors a trellis of vines. The late sunlight, deep, golden, lay in the cup of the valley; there was a smell of charcoal in the air. In the gardens the men were cutting grapes. He watched a man standing in the greenish shade, raising up, holding a black cluster in one hand, taking the knife from his belt, cutting, laying the bunch in a flat boat-shaped basket. The man worked leisurely, silently, taking hundreds of years over the job. On the hedges on the other side of the road there were grapes small as berries, growing among the stones. He leaned against a wall, filled his pipe, put a match to it . . . .

Leaned across a gate, turned up the collar of his mackintosh. It was going to rain. It didn’t matter, he was prepared for it. You didn’t expect anything else in November. He looked over the bare field. From the corner by the gate there came the smell of swedes, a great stack of them, wet, rank coloured. Two men passed walking towards the straggling village. “Good day!” “Good day!” By Jove! he had to hurry if he was going to catch that train home. Over the gate, across a field, over the stile, into the lane, swinging along in the drifting rain and dusk . . . . Just home in time for a bath and a change before supper. . . . In the drawing-room; Jinnie is sitting pretty nearly in the fire. “Oh, Robert, I didn’t hear you come in. Did you have a good time? How nice you smell! A present?” “Some bits of blackberry I picked for you. Pretty colour.” “Oh, lovely, Robert! Dennis and Beaty are coming to supper.” Supper-cold beef, potatoes in their jackets, claret, household bread. They are gay– everybody’s laughing. “Oh, we all know Robert,” says Dennis, breathing on his eyeglasses and polishing them. “By the way, Dennis, I picked up a very jolly little edition of . . . ”

A clock struck. He wheeled sharply. What time was it. Five? A quarter past? Back, back the way he came. As he passed through the gates he saw her on the look-out. She got up, waved and slowly she came to meet him, dragging the heavy cape. In her hand she carried a spray of heliotrope.

“You’re late,” she cried gaily. “You’re three minutes late. Here’s your watch, it’s been very good while you were away. Did you have a nice time? Was it lovely? Tell me. Where did you go?”

“I say-put this on,” he said, taking the cape from her. “Yes, I will. Yes, it’s getting chilly. Shall we go up to our room?”

When they reached the lift she was coughing. He frowned.

“It’s nothing. I haven’s been out too late. Don’t be cross.” She sat down on one of the red plush chairs while he rang and rang, and then, getting no answer, kept his finger on the bell.

“Oh, Robert, do you think you ought to?”

“Ought to what?”

The door of the salon opened. “What is that? Who is making that noise?” sounded from within. Klaymongso began to yelp. “Caw! Caw! Caw!” came from the General. A Topknot darted out with one hand to her ear, opened the staff door, “Mr. Queet! Mr. Queet!” she bawled. That brought the manager up at a run.

“Is that you ringing the bell, Mr. Salesby? Do you want the lift? Very good, sir. I’ll take you up myself. Antonio wouldn’t have been a minute, he was just taking off his apron–” And having ushered them in, the oily manager went to the door of the salon. “Very sorry you should have been troubled, ladies and gentlemen.” Salesby stood in the cage, sucking in his cheeks, staring at the ceiling and turning the ring, turning the signet ring on his little finger . . . .

Arrived in their room he went swiftly over to the washstand, shook the bottle, poured her out a dose and brought it across.

“Sit down. Drink it. And don’t talk.” And he stood over her while she obeyed. Then he took the glass, rinsed it and put it back in its case. “Would you like a cushion?”

“No, I’m quite all right, come over here. Sit down by me just a minute, will you, Robert? Ah, that’s very nice.” She turned and thrust the piece of heliotrope in the lapel of his coat. “That,” she said, “is most becoming.” And then she leaned her head against his shoulder and he put his arm round her.

“Robert–” her voice like a sigh-like a breath.

“Yes–”

They sat there for a long while. The sky flamed, paled; the two white beds were like two ships . . . . At last he heard the servant girl running along the corridor with the hot-water cans, and gently he released her and turned on the light.

“Oh, what time is it? Oh, what a heavenly evening. Oh, Robert, I was thinking while you were away this afternoon . . . “

They were the last couple to enter the dining-room. The Countess was there with her lorgnette and her fan, the General was there with his special chair and the air cushion and the small rug over his knees. The American Woman was there showing Klaymongso a copy of the Saturday Evening Post . . . “We’re having a feast of reason and a flow of soul.” The Two Topknots were there feeling over the peaches and the pears in their dish of fruit and putting aside all they considered unripe or overripe to show to the manager, and the Honeymoon Couple leaned across the table, whispering, trying not to burst out laughing.

Mr. Queet, in everyday clothes and white canvas shoes, served the soup, and Antonio, in full evening dress, handed it round.

“No,” said the American Woman, “take it away, Antonio. We can’t eat soup. We can’t eat anything mushy, can we, Klaymongso?”

“Take them back and fill them to the rim!” said the Topknots, and they turned and watched while Antonio delivered the message.

“What is it? Rice? Is it cooked?” The Countess peered through her lorgnette. “Mr. Queet, the General can have some of this soup if it is cooked.”

“Very good, Countess.”

The Honeymoon Couple had their fish instead.

“Give me that one. That’s the one I caught. No, it’s not. Yes, it is. No, it’s not. Well, it’s looking at me with its eye, so it must be. Tee! Hee! Hee!” Their feet were locked together under the table.

“Robert, you’re not eating again. Is anything the matter?”

“No. Off food, that’s all.”

“Oh, what a bother. There are eggs and spinach coming. You don’t like spinach, do you. I must tell them in future . . . “

An egg and mashed potatoes for the General.

“Mr. Queet! Mr. Queet!”

“Yes, Countess.”

“The General’s egg’s too hard again.”

“Caw! Caw! Caw!”

“Very sorry, Countess. Shall I have you another cooked, General?”

. . . They are the first to leave the dining-room. She rises, gathering her shawl and he stands aside, waiting for her to pass, turning the ring, turning the signet ring on his little finger. In the hall Mr. Queet hovers. “I thought you might not want to wait for the lift. Antonio’s just serving the finger bowls. And I’m sorry the bell won’t ring, it’s out of order. I can’t think what’s happened.”

“Oh, I do hope . . . “ from her.

“Get in,” says he.

Mr. Queet steps after them and slams the door . . . .

. . . “Robert, do you mind if I go to bed very soon? Won’t you go down to the salon or out into the garden? Or perhaps you might smoke a cigar on the balcony. It’s lovely out there. And I like cigar smoke. I always did. But if you’d rather . . . ”

“No, I’ll sit here.”

He takes a chair and sits on the balcony. He hears her moving about in the room, lightly, lightly, moving and rustling. Then she comes over to him. “Good night, Robert.”

“Good night.” He takes her hand and kisses the palm. “Don’t catch cold.”

The sky is the colour of jade. There are a great many stars; an enormous white moon hangs over the garden. Far away lightning flutters-flutters like a wing-flutters like a broken bird that tries to fly and sinks again and again struggles.

The lights from the salon shine across the garden path and there is the sound of a piano. And once the American Woman, opening the French window to let Klaymongso into the garden, cries: “Have you seen this moon?” But nobody answers.

He gets very cold sitting there, staring at the balcony rail. Finally he comes inside. The moon-the room is painted white with moonlight. The light trembles in the mirrors; the two beds seem to float. She is asleep. He sees her through the nets, half sitting, banked up with pillows, her white hands crossed on the sheet, her white cheeks, her fair hair pressed against the pillow, are silvered over. He undresses quickly, stealthily and gets into bed. Lying there, his hands clasped behind his head . . .

. . . In his study. Late summer. The virginia creeper just on the turn . . . .

“Well, my dear chap, that’s the whole story. That’s the long and the short of it. If she can’t cut away for the next two years and give a decent climate a chance she don’t stand a dog’s -h’m-show. Better be frank about these things.” “Oh, certainly . . . . “ “And hang it all, old man, what’s to prevent you going with her? It isn’t as though you’ve got a regular job like us wage earners. You can do what you do wherever you are–” “Two years.” “Yes, I should give it two years. You’ll have no trouble about letting this house, you know. As a matter of fact . . . ”

. . . He is with her. “Robert, the awful thing is–I suppose it’s my illness–I simply feel I could not go alone. You see-you’re everything. You’re bread and wine, Robert, bread and wine. Oh, my darling-what am I saying? Of course I could, of course I won’t take you away. . . . ”

He hears her stirring. Does she want something?

“Boogles?”

Good Lord! She is talking in her sleep. They haven’t used that name for years.

“Boogles. Are you awake?”

“Yes, do you want anything?”

“Oh, I’m going to be a bother. I’m so sorry. Do you mind? There’s a wretched mosquito inside my net–I can hear him singing. Would you catch him? I don’t want to move because of my heart.”

“No, don’t move. Stay where you are.” He switches on the light, lifts the net. “Where is the little beggar? Have you spotted him?”

“Yes, there, over by the corner. Oh, I do feel such a fiend to have dragged you out of bed. Do you mind dreadfully?”

“No, of course not.” For a moment he hovers in his blue and white pyjamas. Then, “got him,” he said.

“Oh, good. Was he a juicy one?”

“Beastly.” He went over to the washstand and dipped his fingers in water. “Are you all right now? Shall I switch off the light?”

“Yes, please. No. Boogles! Come back here a moment. Sit down by me. Give me your hand.” She turns his signet ring. “Why weren’t you asleep? Boogles, listen. Come closer. I sometimes wonder-do you mind awfully being out here with me?”

He bends down. He kisses her. He tucks her in, he smooths the pillow.

“Rot!” he whispers.

The Man Without a Temperament

by Katherine Mansfield (1888 – 1923)

From: Bliss, and other stories

fleursdumal.nl magazine

More in: Archive M-N, Katherine Mansfield, Mansfield, Katherine

Karoline von Günderrode

(1780 – 1806)

Novalis

Novalis, deinen heil’gen Seherblicken

Sind aufgeschlossen aller Welten Räume,

Dir offenbart sich weihend das Gemeine,

Du schaust es in prophetischem Entzücken.

Du siehst der Dinge zukunftsvolle Keime

Und zu des Weltalls ewigen Geschicken,

Die gern dem Aug’ der Menschen sich entrücken,

Wirst du geführt durch ahndungsvolle Träume.

Du siehst das Recht, das Wahre, Schöne siegen,

Die Zeit sich selbst im Ewigen zernichten

Und Eros ruhend sich dem Weltall fügen;

So hat der Weltgeist liebend sich vertrauet

Und offenbart in Novalis Dichten,

Und wie Narziß in sich verliebt geschauet.

Karoline Günderrode Gedichte

fleursdumal.nl magazine

More in: Archive G-H, Karoline von Günderrode, Novalis

Karoline von Günderrode

(1780 – 1806)

Briefe zweier Freunde

An Eusebio

Mit Freude denk ich oft zurück an den Tag, an welchem wir uns zuerst fanden, als ich Dir mit einer ehrfurchtsvollen Verlegenheit entgegentrat wie ein lehrbegieriger Laie dem Hohenpriester. Ich hatte es mir vorgesetzt, Dir womöglich zu gefallen, und das Bewußtsein meines eigenen Wertes wäre mir in seinen Grundfesten erschüttert worden, hättest Du Dich gleichgültig von mir abgewendet; wie es mir aber gelang, Dich mit solchem Maße für mich zu gewinnen, begreife ich noch nicht; mein eigner Geist muß bei jener Unterredung zwiefach über mir gewesen sein. Mit ihr ist mir ein neues Leben aufgegangen, denn erst in Dir habe ich jene wahrhafte Erhebung zu den höchsten Anschauungen, in welchen alles Weltliche als ein wesenloser Traum verschwindet, als einen herrschenden Zustand gefunden. In Dir haben mir die höchsten Ideen auch eine irdische Realität erlangt. Wir andern Sterblichen müssen erst fasten und uns leiblich und geistig zubereiten, wenn wir zum Mahle des Herrn gehen wollen, Du empfängst den Gott täglich ohne diese Anstalten.

Mir, o Freund! sind die himmlischen Mächte nicht so günstig, und oft bin ich mißmutig und weiß nicht, über wen ich es am meisten sein soll, ob über mich selbst oder über diese Zeit, denn auch sie ist arm an begeisternden Anschauungen für den Künstler jeder Art; alles Große und Gewaltige hat sich an eine unendliche Masse, unter der es beinah verschwindet, ausgeteilt. Unselige Gerechtigkeit des Schicksals! Damit keiner prasse und keiner hungere, müssen wir uns alle in nüchterner Dürftigkeit behelfen. Ist es da auch noch ein Wunder, wenn die Ökonomie in jedem Sinn und in allen Dingen zu einer so beträchtlichen Tugend herangewachsen ist. Diese Erbärmlichkeit des Lebens, laß es uns gestehen, ist mit dem Protestantismus aufgekommen. Sie werden alle zum Kelch hinzugelassen, die Laien wie die Geweihten, darum kann niemand genugsam trinken, um des Gottes voll zu werden, der Tropfen aber ist keinem genug; da wissen sie denn nicht, was ihnen fehlt, und geraten in ein Disputieren und Protestieren darüber. – Doch was sage ich Dir das! angeschaut im Fremden hast Du diese Zeitübel wohl schon oft, aber sie können Dich nicht so berühren, da Du sie nur als Gegensatz mit Deiner eigensten Natur sehen kannst und kein Gegensatz durch sie in Dich selbst gekommen ist. Genug also von dem aufgeblasenen Jahrhundert, an dessen Torheiten noch ferne Zeiten erkranken werden. Rückwärts in schönre Tage laß uns blicken, die gewesen. Vielleicht sind wir eben jetzt auf einer Bildungsstufe angelangt, wo unser höchstes und würdigstes Bestreben sich dahin richten sollte, die großen Kunstmeister der Vorwelt zu verstehen und mit dem Reichtum und der Fülle ihrer poesiereichen Darstellungen unser dürftiges Leben zu befruchten. Denn abgeschlossen sind wir durch enge Verhältnisse von der Natur, durch engere Begriffe vom wahren Lebensgenuß, durch unsere Staatsformen von aller Tätigkeit im Großen. So fest umschlossen ringsum, bleibt uns nur übrig, den Blick hinauf zu richten zum Himmel oder brütend in uns selbst zu wenden. Sind nicht beinahe alle Arten der neuern Poesie durch diese unsere Stellung bestimmt? Liniengestalten entweder, die körperlos hinaufstreben, im unendlichen Raum zu zerfließen, oder bleiche, lichtscheue Erdgeister, die wir grübelnd aus der Tiefe unsers Wesens heraufbeschwören; aber nirgends kräftige, markige Gestalten. Der Höhe dürfen wir uns rühmen und der Tiefe, aber behagliche Ausdehnung fehlt uns durchaus. Wie Shakespeare’s Julius Cäsar möcht ich rufen: «Bringt fette Leute zu mir, und die ruhig schlafen, ich fürchte diesen hagern Cassius.» Da ich nun selbst nicht über die Schranken meiner Zeit hinausreiche, dünkt es Dir nicht besser für mich, den Weg eigner poetischer Produktion zu verlassen und ein ernsthaftes Studium der Poeten der Vorzeit und besonders des Mittelalters zu beginnen? Ich weiß zwar, daß es mir Mühe kosten wird, ich werde gleichsam einen Zweig aus meiner Natur herausschneiden müssen, denn ich schaue mich am fröhlichsten in einem Produkt meines Geistes an und habe nur wahrhaftes Bewußtsein durch dieses Hervorgebrachte; aber um etwas desto gewisser zu gewinnen, muß man stets ein anderes aufgeben, das ist ein allgemeines Schicksal, und es soll mich nicht erschrecken. Eins aber hat mir stets das innerste Gemüt schmerzlich angegriffen, es ist dies: daß hinter jedem Gipfel sich der Abhang verbirgt; dieser Gedanke macht mir die Freude bleich in ihrer frischesten Jugend und mischt in all mein Leben eine unnennbare Wehmut. Darum erfreut mich jeder Anfang mehr als das Vollendete, und nichts berührt mich so tief wie das Abendrot; mit ihm möcht ich jeden Abend versinken, in der gleichen Nacht, um nicht sein Verlöschen zu überleben. Glückliche! denen vergönnt ist zu sterben in der Blüte der Freude, die aufstehen dürfen vom Mahle des Lebens, ehe die Kerzen bleich werden und der Wein sparsamer perlt. Eusebio! wenn mir auch dereinst das freundliche Licht Deines Lebens erlöschen sollte, o! dann nimm mich gütig mit wie der göttliche Pollux den sterblichen Bruder, und laß mich gemeinsam mit Dir in den Orkus gehen und mit Dir zu den unsterblichen Göttern, denn nicht möcht ich leben ohne Dich, der Du meiner Gedanken und Empfindungen liebster Inhalt bist, um den sich alle Formen und Blüten meines Seins herumwinden, wie das labyrinthische Geäder um das Herz, das sie all’ erfüllt und durchglüht.

Fragmente aus Eusebios Antwort

– Gestalt hat nur für uns, was wir überschauen können; von dieser Zeit aber sind wir umfangen, wie Embryonen von dem Leibe der Mutter, was können wir also von ihr Bedeutendes sagen? Wir sehen einzelne Symptome, hören Einen Pulsschlag des Jahrhunderts, und wollen daraus schließen, es sei erkrankt. Eben diese uns bedenklich scheinenden Anzeichen gehören vielleicht zu der individuellen Gesundheit dieser Zeit. Jede Individualität aber ist ein Abgrund von Abweichungen, eine Nacht, die nur sparsam von dem Licht allgemeiner Begriffe erleuchtet wird. Darum Freund! weil wir nur wenige Züge von dem unermeßlichen Teppich sehen, an welchem der Erdgeist die Zeiten hindurch webt, darum laß uns bescheiden sein. Es gibt eine Ergebung, in der allein Seligkeit und Vollkommenheit und Friede ist, eine Art der Betrachtung, welche ich Auflösung im Göttlichen nennen möchte; dahin zu kommen laß uns trachten und nicht klagen um die Schicksale des Universums. Damit Du aber deutlicher siehst, was ich damit meine, so sende ich Dir hiermit einige Bücher über die Religion der Hindu. Die Wunder uralter Weisheit, in geheimnisvollen Symbolen niedergelegt, werden Dein Gemüt berühren, es wird Augenblicke geben, in welchen Du Dich entkleidet fühlst von dieser persönlichen Einzelheit und Armut und wieder hingegeben dem großen Ganzen; wo Du es mehr als nur denkst, daß Alles, was jetzt Sonne und Mond ist, und Blume und Edelstein, und Äther und Meer, ein Einziges ist, ein Heiliges, das in seinen Tiefen ruht ohne Aufhören, selig in sich selbst, sich selbst ewig umfangend, ohne Wunsch nach dem Tun und Leiden der Zweiheit, die seine Oberfläche bewegt. In solchen Augenblicken, wo wir uns nicht mehr besinnen können, weil das, was das einzelne und irdische Bewußtsein weckt, dem äußern Sinn verschwunden ist unter der Herrschaft der Betrachtung des Innern; in solchen Augenblicken versteh ich den Tod, der Religion Geheimnis, das Opfer des Sohnes und der Liebe unendliches Sehnen. Ist es nicht ein Winken der Natur, aus der Einzelheit in die gemeinschaftliche Allheit zurückzukehren, zu lassen das geteilte Leben, in welchem die Wesen etwas für sich sein wollen und doch nicht können? Ich erblicke die rechte Verdammnis in dem selbstsüchtigen Stolz, der nicht ruhen konnte in dem Schoß des Ewigen, sondern ihn verlassend seine Armut und Blöße decken wollte mit der Mannigfaltigkeit der Gestalten und Baum wurde und Stein und Metall und Tier und der begehrliche Mensch.

Ja, auch das, o Freund! was sie alle nicht ohne Murren und Zweifeln betrachten mögen, das trübere Alter, ich verstehe seinen höheren Sinn jetzt. Entwickeln soll sich im Lauf der Jahre das persönliche Leben, sich ergötzen im für sich sein, seinen Triumph feiern in der Blüte der Jugend; aber absterben sollen wir im Alter dieser Einzelheit, darum schwinden die Sinne, bleicher wird das Gedächtnis, schwächer die Begierde, und des Daseins fröhlicher Mut trübt sich in Ahndungen der nahen Auflösung. – Es sind die äußeren Sinne, die uns mannigfaltige Grade unsers Gegensatzes mit der fremden Welt deutlich machen. Wenn aber die Scheidewand der Persönlichkeit zerfällt, mögen sie immerhin erlöschen; denn es bedarf des Auges nicht, unser Inneres und was mit ihm Eins ist zu schauen; auch ohne Ohr können wir die Melodie des ewigen Geistes vernehmen; und das Gedächtnis ist für die Vergangenheit, es ist das Organ des Wissens von uns selbst im Wechsel der Zeiten. Wo aber nicht die Zeit ist, nicht Vergangenes noch Künftiges, sondern ewige Gegenwart, da bedarfs der Erinnerung nicht. Was uns also abstirbt im Alter, ist die Vollkommenheit unseres Verhältnisses zur Außenwelt; abgelebt mögen also die wohl im Alter zu nennen sein, die von nichts wußten als diesem Verhältnis. – So fürchte ich höhere Jahre nicht, und der Tod ist mir willkommen; und zu dieser Ruhe der Betrachtung in allen Dingen zu gelangen, sei das Ziel unseres Strebens. – Deutlich liegt Deine Bahn vor mir, Geliebtester! Denn erkannt habe ich Dich vom ersten Augenblick unserer Annäherung, die, das Bewußtsein wird mir immer bleiben, von Gott gefügt war; nie habe ich so das Angesicht eines Menschen zum erstenmal angesehen, nie solch Gefühl bei einer menschlichen Stimme gehabt; und dies Göttliche und Notwendige ist mir immer geblieben im Gedanken an Dich; und so weiß ich auch, was notwendig ist in Dir und für Dich, und wie Du ganz solltest leben in der Natur, der Poesie und einer göttlichen Weisheit. Ich weiß, daß es Dir nicht geziemt, Dir so ängstliche Studien vorzuschreiben. Die großen Kunstmeister der Vorwelt sind freilich da, um gelesen und verstanden zu werden, aber, wenn von Kunst- Schulen die Frage ist, so sage ich, sie sind dagewesen, jene Meister, eben deswegen sollen sie nicht noch einmal wiedergeboren werden; die unendliche Natur will sich stets neu offenbaren in der unendlichen Zeit. In der Fülle der Jahrhunderte ist Brahma oftmals erschienen, aber in immer neuen Verwandlungen; dieselbe Gestalt hat er nie wieder gewählt. So tue und dichte doch jeder das, wozu er berufen ist, wozu der Geist ihn treibt, und versage sich keinen Gesang als den mißklingenden. Doch zag’ ich im Ernste nicht für Dich, die strebende Kraft wird den, welchen sie bewohnt, nicht ruhen lassen; es wird ihm oft wehe und bange werden ums Herz, bis die neugeborene Idee gestillet hat des Gebärens Schmerz und Sehnsucht.