Fleurs du Mal Magazine

Or see the index

Märchen der Brüder Grimm

Jacob Grimm (1785-1863) & Wilhelm Grimm (1786-1859)

Der arme Junge im Grab

Es war einmal ein armer Hirtenjunge’ dem war Vater und Mutter gestorben, und er war von der Obrigkeit einem reichen Mann in das Haus gegeben, der sollte ihn ernähren und erziehen. Der Mann aber und seine Frau hatten ein böses Herz, waren bei allem Reichtum geizig und mißgünstig, und ärgerten sich, wenn jemand einen Bissen von ihrem Brot in den Mund steckte. Der arme Junge mochte tun, was er wollte, er erhielt wenig zu essen, aber desto mehr Schläge.

Eines Tages sollte er die Glucke mit ihren Küchlein hüten. Sie verlief sich aber mit ihren Jungen durch einen Heckenzaun: gleich schoß der Habicht herab und entführte sie durch die Lüfte. Der Junge schrie aus Leibeskräften ‘Dieb, Dieb, Spitzbub.’ Aber was half das? der Habicht brachte seinen Raub nicht wieder zurück. Der Mann hörte den Lärm, lief herbei, und als er vernahm, daß seine Henne weg war, so geriet er in Wut und gab dem Jungen eine solche Tracht Schläge, daß er sich ein paar Tage lang nicht regen konnte. Nun mußte er die Küchlein ohne die Henne hüten, aber da war die Not noch größer, das eine lief dahin, das andere dorthin. Da meinte er es klug zu machen, wenn er sie alle zusammen an eine Schnur bände, weil ihm dann der Habicht keins wegstehlen könnte. Aber weit gefehlt. Nach ein paar Tagen, als er von dem Herumlaufen und vom Hunger ermüdet einschlief, kam der Raubvogel und packte eins von den Küchlein, und da die andern daran festhingen, so trug er sie alle mit fort, setzte sich auf einen Baum und schluckte sie hinunter. Der Bauer kam eben nach Haus, und als er das Unglück sah, erboste er sich und schlug den Jungen so unbarmherzig, daß er mehrere Tage im Bette liegen mußte.

Als er wieder auf den Beinen war, sprach der Bauer zu ihm ‘du bist mir zu dumm, ich kann dich zum Hüter nicht brauchen, du sollst als Bote gehen.’ Da schickte er ihn zum Richter, dem er einen Korb voll Trauben bringen sollte, und gab ihm noch einen Brief mit. Unterwegs plagte Hunger und Durst den armen Jungen so heftig, daß er zwei von den Trauben aß. Er brachte dem Richter den Korb, als dieser aber den Brief gelesen und die Trauben gezählt hatte, so sagte er ‘es fehlen zwei Stück.’ Der Junge gestand ganz ehrlich, daß er, von Hunger und Durst getrieben, die fehlenden verzehrt habe. Der Richter schrieb einen Brief an den Bauer und verlangte noch einmal soviel Trauben. Auch diese mußte der Junge mit einem Brief hintragen. Als ihn wieder so gewaltig hungerte und durstete, so konnte er sich nicht anders helfen, er verzehrte abermals zwei Trauben. Doch nahm er vorher den Brief aus dem Korb, legte ihn unter einen Stein und setzte sich darauf, damit der Brief nicht zusehen und ihn verraten könnte. Der Richter aber stellte ihn doch der fehlenden Stücke wegen zur Rede. ‘Ach,’ sagte der Junge, ‘wie habt Ihr das erfahren? der Brief konnte es nicht wissen, denn ich hatte ihn zuvor unter einen Stein gelegt.’ Der Richter mußte über die Einfalt lachen, und schickte dem Mann einen Brief, worin er ihn ermahnte, den armen Jungen besser zu halten und es ihm an Speis und Trank nicht fehlen zu lassen; auch möchte er ihn lehren, was recht und unrecht sei.

‘Ich will dir den Unterschied schon zeigen,’ sagte der harte Mann; ‘willst du aber essen’ so mußt du auch arbeiten, und tust du etwas Unrechtes, so sollst du durch Schläge hinlänglich belehrt werden.’ Am folgenden Tag stellte er ihn an eine schwere Arbeit. Er sollte ein paar Bund Stroh zum Futter für die Pferde schneiden; dabei drohte der Mann: ‘in fünf Stunden,’ sprach er, ‘bin ich wieder zurück, wenn dann das Stroh nicht zu Häcksel geschnitten ist, so schlage ich dich so lange, bis du kein Glied mehr regen kannst.’ Der Bauer ging mit seiner Frau, dem Knecht und der Magd auf den Jahrmarkt und ließ dem Jungen nichts zurück als ein kleines Stück Brot. Der Junge stellte sich an den Strohstuhl und fing an, aus allen Leibeskräften zu arbeiten. Da ihm dabei heiß ward, so zog er sein Röcklein aus und warfs auf das Stroh. In der Angst, nicht fertig zu werden, schnitt er immerzu, und in seinem Eifer zerschnitt er unvermerkt mit dem Stroh auch sein Röcklein. Zu spät ward er das Unglück gewahr, das sich nicht wieder gutmachen ließ. ‘Ach,’ rief er, ‘jetzt ist es aus mit mir. Der böse Mann hat mir nicht umsonst gedroht, kommt er zurück und sieht, was ich getan habe, so schlägt er mich tot. Lieber will ich mir selbst das Leben nehmen.’

Der Junge hatte einmal gehört, wie die Bäuerin sprach ‘unter dem Bett habe ich einen Topf mit Gift stehen.’ Sie hatte es aber nur gesagt, um die Näscher zurückzuhalten, denn es war Honig darin. Der Junge kroch unter das Bett, holte den Topf hervor und aß ihn ganz aus. ‘Ich weiß nicht,’ sprach er, ‘die Leute sagen’ der Tod sei bitter, mir schmeckt er süß. Kein Wunder, daß die Bäuerin sich so oft den Tod wünscht.’ Er setzte sich auf ein Stühlchen und war gefaßt zu sterben. Aber statt daß er schwächer werden sollte, fühlte er sich von der nahrhaften Speise gestärkt. ‘Es muß kein Gift gewesen sein,’ sagte er, ‘aber der Bauer hat einmal gesagt’ in seinem Kleiderkasten läge ein Fläschchen mit Fliegengift, das wird wohl das wahre Gift sein und mir den Tod bringen.’ Es war aber kein Fliegengift’ sondern Ungarwein. Der Junge holte die Flasche heraus und trank sie aus. ‘Auch dieser Tod schmeckt süß,’ sagte er, doch als bald hernach der Wein anfing ihm ins Gehirn zu steigen und ihn zu betäuben, so meinte er, sein Ende nahte sich heran. ‘Ich fühle, daß ich sterben muß,’ sprach er, ‘ich will hinaus auf den Kirchhof gehen und ein Grab suchen.’ Er taumelte fort, erreichte den Kirchhof und legte sich in ein frisch geöffnetes Grab. Die Sinne verschwanden ihm immer mehr. In der Nähe stand ein Wirtshaus, wo eine Hochzeit gefeiert wurde: als er die Musik hörte, deuchte er sich schon im Paradies zu sein, bis er endlich alle Besinnung verlor. Der arme Junge erwachte nicht wieder, die Glut des heißen Weines und der kalte Tau der Nacht nahmen ihm das Leben, und er verblieb in dem Grab, in das er sich selbst gelegt hatte.

Als der Bauer die Nachricht von dem Tod des Jungen erhielt, erschrak er und fürchtete, vor das Gericht geführt zu werden: ja die Angst faßte ihn so gewaltig, daß er ohnmächtig zur Erde sank. Die Frau, die mit einer Pfanne voll Schmalz am Herde stand, lief herzu, um ihm Beistand zu leisten. Aber das Feuer schlug in die Pfanne, ergriff das ganze Haus, und nach wenigen Stunden lag es schon in Asche. Die Jahre, die sie noch zu leben hatten, brachten sie, von Gewissensbissen geplagt, in Armut und Elend zu.

ENDE

Die Märchen der Brüder Grimm

fleursdumal.nl magazine

More in: Grimm, Grimm, Andersen e.o.: Fables, Fairy Tales & Stories, Grimm, Jacob & Wilhelm

.jpg)

Märchen der Brüder Grimm

Jacob Grimm (1785-1863) & Wilhelm Grimm (1786-1859)

Der Wolf und der Mensch

Der Fuchs erzählte einmal dem Wolf von der Stärke des Menschen, kein Tier könnte ihm widerstehen, und sie müßten List gebrauchen, um sich vor ihm zu erhalten. Da antwortete der Wolf ‘wenn ich nur einmal einen Menschen zu sehen bekäme, ich wollte doch auf ihn losgehen.’ ‘Dazu kann ich dir helfen,’ sprach der Fuchs, ‘komm nur morgen früh zu mir, so will ich dir einen zeigen.’ Der Wolf stellte sich frühzeitig ein, und der Fuchs brachte ihn hinaus auf den Weg, den der Jäger alle Tage ging. Zuerst kam ein alter abgedankter Soldat. ‘Ist das ein Mensch?’ fragte der Wolf. ‘Nein,’ antwortete der Fuchs, ‘das ist einer gewesen.’ Danach kam ein kleiner Knabe, der zur Schule wollte. ‘Ist das ein Mensch?’ ‘Nein, das will erst einer werden.’ Endlich kam der Jäger, die Doppelflinte auf dem Rücken und den Hirschfänger an der Seite. Sprach der Fuchs zum Wolf ‘siehst du, dort kommt ein Mensch, auf den mußt du losgehen, ich aber will mich fort in meine Höhle machen.’ Der Wolf ging nun auf den Menschen los, der Jäger, als er ihn erblickte, sprach ‘es ist schade, daß ich keine Kugel geladen habe,’ legte an und schoß dem Wolf das Schrot ins Gesicht. Der Wolf verzog das Gesicht gewaltig, doch ließ er sich nicht schrecken und ging vorwärts: da gab ihm der Jäger die zweite Ladung. Der Wolf verbiß den Schmerz und rückte dem Jäger zu Leibe: da zog dieser seinen blanken Hirschfänger und gab ihm links und rechts ein paar Hiebe, daß er, über und über blutend, mit Geheul zu dem Fuchs zurücklief. ‘Nun, Bruder Wolf,’ sprach der Fuchs, ‘wie bist du mit dem Menschen fertig worden?’ ‘Ach,’ antwortete der Wolf, ‘so hab ich mir die Stärke des Menschen nicht vorgestellt, erst nahm er einen Stock von der Schulter und blies hinein, da flog mir etwas ins Gesicht, das hat mich ganz entsetzlich gekitzelt: danach pustete er noch einmal in den Stock, da flog mirs um die Nase wie Blitz und Hagelwetter, und wie ich ganz nah war, da zog er eine blanke Rippe aus dem Leib, damit hat er so auf mich losgeschlagen, daß ich beinah tot wäre liegen geblieben.’ ‘Siehst du,’ sprach der Fuchs, ‘was du für ein Prahlhans bist: du wirfst das Beil so weit, daß dus nicht wieder holen kannst.’

ENDE

Die Märchen der Brüder Grimm

fleursdumal.nl magazine

More in: Grimm, Grimm, Andersen e.o.: Fables, Fairy Tales & Stories, Grimm, Jacob & Wilhelm

.jpg)

Märchen der Brüder Grimm

Jacob Grimm (1785-1863) & Wilhelm Grimm (1786-1859)

Die drei Sprachen

In der Schweiz lebte einmal ein alter Graf, der hatte nur einen einzigen Sohn, aber er war dumm und konnte nichts lernen. Da sprach der Vater: “Höre, mein Sohn, ich bringe nichts in deinen Kopf, ich mag es anfangen, wie ich will. Du mußt fort von hier, ich will dich einem berühmten Meister übergeben. der soll es mit dir versuchen.” Der Junge ward in eine fremde Stadt geschickt, und blieb bei dem Meister ein ganzes Jahr. Nach Verlauf dieser Zeit kam er wieder heim, und der Vater fragte: “Nun mein Sohn, was hast du gelernt?” – “Vater, ich habe gelernt, was die Hunde bellen,” antwortete er. “Daß Gott erbarm!” rief der Vater aus, “ist das alles, was du gelernt hast? ich will dich in eine andere Stadt zu einem andern Meister tun.”

Der Junge ward hingebracht, und blieb bei diesem Meister auch ein Jahr. Als er zurückkam, fragte der Vater wiederum: “Mein Sohn, was hast du gelernt?” Er antwortete: “Vater, ich habe gelernt, was die Vögli sprechen.” Da geriet der Vater in Zorn und sprach: “O, du verlorner Mensch, hast die kostbare Zeit hingebracht und nichts gelernt, und schämst dich nicht, mir unter die Augen zu treten? Ich will dich zu einem dritten Meister schicken, aber lernst du auch diesmal nichts, so will ich dein Vater nicht mehr sein.” Der Sohn blieb bei dem dritten Meister ebenfalls ein ganzes Jahr, und als er wieder nach Haus kam und der Vater fragte: “Mein Sohn, was hast du gelernt?” so antwortete er: “Lieber Vater, ich habe dieses Jahr gelernt, was die Frösche quaken.” Da geriet der Vater in den höchsten Zorn, sprang auf, rief seine Leute herbei und sprach:“Dieser Mensch ist mein Sohn nicht mehr, ich stoße ihn aus und gebiete euch, daß ihr ihn hinaus in den Wald führt und ihm das Leben nehmt.” Sie führten ihn hinaus, aber als sie ihn töten sollten, konnten sie nicht vor Mitleiden und ließen ihn gehen. Sie schnitten einem Reh Augen und Zunge aus, damit sie dem Alten die Wahrzeichen bringen konnten.

Der Jüngling wanderte fort und kam nach einiger Zeit zu einer Burg, wo er um Nachtherberge bat. “Ja,” sagte der Burgherr, “wenn du da unten in dem alten Turm übernachten willst, so gehe hin, aber ich warne dich, es ist lebensgefährlich, denn er ist voll wilder Hunde, die bellen und heulen in einem fort, und zu gewissen Stunden müssen sie einen Menschen ausgeliefert haben, den sie auch gleich verzehren.” Die ganze Gegend war darüber in Trauer und Leid, und konnte doch niemand helfen. Der Jüngling aber war ohne Furcht und sprach: “Laßt mich nur hinab zu den bellenden Hunden, und gebt mir etwas, das ich ihnen vorwerfen kann; mir sollen sie nichts tun.” Weil er nun selber nicht anders wollte, so gaben sie ihm etwas Essen für die wilden Tiere und brachten ihn hinab zu dem Turm. Als er hineintrat, bellten ihn die Hunde nicht an, wedelten mit den Schwänzen ganz freundlich um ihn herum, fraßen, was er ihnen hinsetzte, und krümmten ihm kein Härchen. Am andern Morgen kam er zu jedermanns Erstaunen gesund und unversehrt wieder zum Vorschein und sagte zu dem Burgherrn: “Die Hunde haben mir in ihrer Sprache offenbart, warum sie da hausen und dem Lande Schaden bringen. Sie sind verwünscht und müssen einen großen Schatz hüten, der unten im Turme liegt, und kommen nicht eher zur Ruhe, als bis er gehoben ist, und wie dies geschehen muß, das habe ich ebenfalls aus ihren Reden vernommen.” Da freuten sich alle, die das hörten, und der Burgherr sagte, er wollte ihn an Sohnes Statt annehmen, wenn er es glücklich vollbrächte. Er stieg wieder hinab, und weil er wußte, was er zu tun hatte, so vollführte er es und brachte eine mit Gold gefüllte Truhe herauf. Das Geheul der wilden Hunde ward von nun an nicht mehr gehört, sie waren verschwunden, und das Land war von der Plage befreit.

Über eine Zeit kam es ihm in den Sinn, er wollte nach Rom fahren. Auf dem Weg kam er an einem Sumpf vorbei, in welchem Frösche saßen und quakten. Er horchte auf, und als er vernahm, was sie sprachen, ward er ganz nachdenklich und traurig. Endlich langte er in Rom an, da war gerade der Papst gestorben, und unter den Kardinälen großer Zweifel, wen sie zum Nachfolger bestimmen sollten. Sie wurden zuletzt einig, derjenige sollte zum Papst erwählt werden, an dem sich ein göttliches Wunderzeichen offenbaren würde. Und als das eben beschlossen war, in demselben Augenblick trat der junge Graf in die Kirche, und plötzlich flogen zwei schneeweiße Tauben auf seine beiden Schultern und blieben da sitzen. Die Geistlichkeit erkannte darin das Zeichen Gottes und fragte ihn auf der Stelle, ob er Papst werden wolle. Er war unschlüssig und wußte nicht, ob er dessen würdig wäre, aber die Tauben redeten ihm zu, daß er es tun möchte, und endlich sagte er “Ja.” Da wurde er gesalbt und geweiht, und damit war eingetroffen, was er von den Fröschen unterwegs gehört und was ihn so bestürzt gemacht hatte, daß er der heilige Papst werden sollte. Darauf mußte er eine Messe singen und wußte kein Wort davon, aber die zwei Tauben saßen stets auf seinen Schultern und sagten ihm alles ins Ohr.

ENDE

Die Märchen der Brüder Grimm

fleursdumal.nl magazine

More in: Grimm, Grimm, Andersen e.o.: Fables, Fairy Tales & Stories, Grimm, Jacob & Wilhelm

Märchen der Brüder Grimm

Jacob Grimm (1785-1863) & Wilhelm Grimm (1786-1859)

Das Totenhemdchen

Es hatte eine Mutter ein Büblein von sieben Jahren, das war so schön und lieblich, daß es niemand ansehen konnte, ohne mit ihm gut zu sein, und sie hatte es auch lieber als alles auf der Welt. Nun geschah es, daß es plötzlich krank ward, und der liebe Gott es zu sich nahm; darüber konnte sich die Mutter nicht trösten und weinte Tag und Nacht. Bald darauf aber, nachdem es begraben war, zeigte sich das Kind nachts an den Plätzen, wo es sonst im Leben gesessen und gespielt hatte; weinte die Mutter, so weinte es auch, und wenn der Morgen kam, war es verschwunden. Als aber die Mutter gar nicht aufhören wollte zu weinen, kam es in einer Nacht mit seinem weißen Totenhemdchen, in welchem es in den Sarg gelegt war, und mit dem Kränzchen auf dem Kopf, setzte sich zu ihren Füßen auf das Bett und sprach ‘ach Mutter, höre doch auf zu weinen, sonst kann ich in meinem Sarge nicht einschlafen, denn mein Totenhemdchen wird nicht trocken von deinen Tränen, die alle darauf fallen.’ Da erschrak die Mutter, als sie das hörte, und weinte nicht mehr. Und in der andern Nacht kam das Kindchen wieder, hielt in der Hand ein Lichtchen und sagte ‘siehst du, nun ist mein Hemdchen bald trocken, und ich habe Ruhe in meinem Grab.’ Da befahl die Mutter dem lieben Gott ihr Leid und ertrug es still und geduldig, und das Kind kam nicht wieder, sondern schlief in seinem unterirdischen Bettchen.

ENDE

Die Märchen der Brüder Grimm

fleursdumal.nl magazine

More in: Grimm, Grimm, Andersen e.o.: Fables, Fairy Tales & Stories, Grimm, Jacob & Wilhelm

Stichting Cools doet boekje open over leesclubs

‘Vrouwen kunnen beter lezen!’

TILBURG – Stichting dr. P.J. Cools msc brengt traditiegetrouw een boekje over lezen en boeken uit bij gelegenheid van ‘Boeken rond het Paleis’, de grootste tweedehandsboekenmarkt van Zuid-Nederland. Ging het boekje vorig jaar over foto’s van lezende mensen vroeger en nu, dit jaar staan leesclubs in de schijnwerper. ‘De Lekkere Letters en andere leesclubs’, luidt de titel van het door Joep Eijkens en Norbert de Vries samengestelde boekje.

Alleen al Midden-Brabant telt tientallen leesclubs. Voor de buitenwereld zijn ze niet erg zichtbaar. Begrijpelijk, want veelal komen de leden thuis bij elkaar. Ze vormen hechte groepen waarin het draait om lezen en vriendschap. En alleen al daarom vormen leesclubs een interessant sociaal en cultureel fenomeen.

Eijkens en De Vries hebben 27 leesclubs uit Midden-Brabant te boek gesteld. “Ik denk, dat we via dit boekje een goede indruk hebben kunnen geven van het functioneren van een leesclub”, zegt De Vries. “Beschouw ons boekje maar als een hommage aan al die groepen.”

Inleven

Opvallend is, dat de meeste leesclubs uitsluitend uit vrouwen bestaan. Leesclubleden zelf hebben daar, desgevraagd, wel verschillende verklaringen voor. Uit hun antwoorden komt naar voren, dat vrouwen zich graag verplaatsen in de wereld van anderen, en daarover graag praten. Een van de vrouwen formuleerde het als volgt:“Vrouwen kunnen beter lezen! Althans, waar het literatuur betreft. Bij een roman moet je je betrokken voelen, moet je je inleven in de personages en omstandigheden. Nou, vrouwen kunnen dat beter dan mannen. Ze zijn nieuwsgierig naar mensen, naar hoe en waarom ze hun leven leiden, zoals ze het leiden (kortom: naar de geschiedenis). Daarnaast willen vrouwen graag hun ideeën, gedachten, ervaringen en gevoelens hierover met elkaar delen. Mannen lezen meer ‘doelgericht’, om kennis te vergaren, nuttige kennis waar ze direct voordeel van hebben. Over literatuur praten is voor mannen vaak small talk bij de borrel. Dat is ietwat gechargeerd, maar in de kern komt het hier wel op neer.”

De Lekkere Letters

‘De Lekkere Letters’ is de naam van één van de 27 Midden-Brabantse leesclubs die in het boekje opgenomen zijn. Veel leesclubs hebben daarentegen geen naam. Alle 27 passeren de revue in woord en beeld, waarbij Joep Eijkens voor de fotografie zorgde.

Uit de 27 portretten valt op te maken, dat het imago van ‘theekransjes’, dat de leesclubs aankleeft, geheel onterecht is. Weliswaar zie je op de foto’s hoe de leden gewoonlijk bijeen zitten aan een tafel, en dat op die tafel niet enkel boeken zichtbaar zijn, maar meestal ook kopjes, een schaaltje met wat lekkernijen, en een koffie- of theepot, maar uit de beschrijvingen blijkt zonneklaar, dat bij de besprekingen de ernst de boventoon voert.

De leden bereiden zich ook serieus voor. Zij lezen het boek, en sommigen bestuderen het: men verzamelt achtergrondinformatie over de auteur, men verdiept zich in de historische situatie die in het boek aan de orde komt, en men slaat er recensies van het boek op na. Ook de boekbespreking zelf gebeurt veelal op een zeer gedegen wijze. Soms komen daarbij plattegrondtekeningen op tafel waarop het verloop van de gebeurtenissen en de rol daarin van de hoofdfiguren in beeld is gebracht. Ook komt het voor dat men tijdens de bijeenkomst naar de muziek luistert die in het boek wordt genoemd.

Géén ‘small talk’

‘Dit alles staat ver af van small talk en theekransjes’, aldus Norbert de Vries, tevens voorzitter van de stichting die het boekje uitgeeft. ‘Naast gedegenheid is er genegenheid, ofwel het sociale aspect van de leesclubs. Vriendschap en plezier enerzijds, en belangstelling voor literatuur anderzijds: die beide elementen vormen de kern van de leesclub’.

Sommige leesclubs komen voort uit een vriendinnengroep, andere wórden een vriendinnengroep. De onderlinge band is vaak zeer sterk. Dit leidt er toe, dat veel clubs ook activiteiten op een ‘aanpalend’ terrein gaan ontwikkelen: het gezamenlijk bezoek aan tentoonstelling, film of toneel, of het organiseren van een eigen weekend met daarin culturele/literaire excursies.

‘De Lekkere Letters en andere leesclubs’ . Tekst Joep Eijkens en Norbert de Vries. Fotografie Joep Eijkens. Het boekje is op de boekenmarkt ‘Boeken rond het Paleis’ op 26 augustus 2012 voor 7,50 euro te koop bij de kraam van de Stichting dr P.J. Cools msc.

fleursdumal.nl magazine

More in: - Book Lovers, The Art of Reading

More in: The Art of Reading, The talk of the town

Virginia Woolf

How Should One Read a Book?

In the first place, I want to emphasize the note of interrogation at the end of my title. Even if I could answer the question for myself, the answer would apply only to me and not to you. The only advice, indeed, that one person can give another about reading is to take no advice, to follow your own instincts, to use your own reason, to come to your own conclusions. If this is agreed between us, then I feel at liberty to put forward a few ideas and suggestions because you will not allow them to fetter that independence which is the most important quality that a reader can possess. After all, what laws can be laid down about books? The battle of Waterloo was certainly fought on a certain day; but is Hamlet a better play than Lear? Nobody can say. Each must decide that question for himself. To admit authorities, however heavily furred and gowned, into our libraries and let them tell us how to read, what to read, what value to place upon what we read, is to destroy the spirit of freedom which is the breath of those sanctuaries. Everywhere else we may be bound by laws and conventions—there we have none.

But to enjoy freedom, if the platitude is pardonable, we have of course to control ourselves. We must not squander our powers, helplessly and ignorantly, squirting half the house in order to water a single rose-bush; we must train them, exactly and powerfully, here on the very spot. This, it may be, is one of the first difficulties that faces us in a library. What is “the very spot?” There may well seem to be nothing but a conglomeration and huddle of confusion. Poems and novels, histories and memories, dictionaries and blue-books; books written in all languages by men and women of all tempers, races, and ages jostle each other on the shelf. And outside the donkey brays, the women gossip at the pump, the colts gallop across the fields. Where are we to begin? How are we to bring order into this multitudinous chaos and so get the deepest and widest pleasure from what we read?

It is simple enough to say that since books have classes—fiction, biography, poetry—we should separate them and take from each what it is right that each should give us. Yet few people ask from books what books can give us. Most commonly we come to books with blurred and divided minds, asking of fiction that it shall be true, of poetry that it shall be false, of biography that it shall be flattering, of history that it shall enforce our own prejudices. If we could banish all such preconceptions when we read, that would be an admirable beginning. Do not dictate to your author; try to become him. Be his fellow-worker and accomplice. If you hang back, and reserve and criticize at first, you are preventing yourself from getting the fullest possible value from what you read. But if you open your mind as widely as possible, then signs and hints of almost imperceptible fineness, from the twist and turn of the first sentences, will bring you into the presence of a human being unlike any other. Steep yourself in this, acquaint yourself with this, and soon you will find that your author is giving you, or attempting to give you, something far more definite. The thirty-chapters of a novel—if we consider how to read a novel first—are an attempt to make something as formed and controlled as a building: but words are more impalpable than bricks; reading is a longer and more complicated process than seeing. Perhaps the quickest way to understand the elements of what a novelist is doing is not to read, but to write; to make your own experiment with the dangers and difficulties of words. Recall, then, some event that has left a distinct impression on you— how at the corner of the street, perhaps, you passed two people talking. A tree shook; an electric light danced; the tone of the talk was comic, but also tragic; a whole vision, an entire conception, seemed contained in that moment.

But when you attempt to reconstruct it in words, you will find that it breaks into a thousand conflicting impressions. Some must be subdued; others emphasized; in the process you will lose, probably, all grasp upon the emotion itself. Then turn from your blurred and littered pages to the opening pages of some great novelist—Defoe, Jane Austen, Hardy. Now you will be better able to appreciate their mastery. It is not merely that we are in the presence of a different person—Defoe, Jane Austen, or Thomas Hardy—but that we are living in a different world. Here, in Robinson Crusoe, we are trudging a plain high road; one thing happens after another; the fact and the order of the fact is enough. But if the open air and adventure mean everything to Defoe they mean nothing to Jane Austen. Hers is the drawing-room, and people talking, and by the many mirrors of their talk revealing their characters. And if, when we have accustomed ourselves to the drawing-room and its reflections, we turn to Hardy, we are once more spun round. The moors are round us and the stars are above our heads. The other side of the mind is now exposed—the dark side that comes uppermost in solitude, not the light side that shows in company. Our relations are not towards people, but towards Nature and destiny. Yet different as these worlds are, each is consistent with itself. The maker of each is careful to observe the laws of his own perspective, and however great a strain they may put upon us they will never confuse us, as lesser writers so frequently do, by introducing two different kinds of reality into the same book. Thus to go from one great novelist to another—from Jane Austen to Hardy, from Peacock to Trollope, from Scott to Meredith—is to be wrenched and uprooted; to be thrown this way and then that. To read a novel is a difficult and complex art. You must be capable not only of great fineness of perception, but of great boldness of imagination if you are going to make use of all that the novelist—the great artist—gives you.

But a glance at the heterogeneous company on the shelf will show you that writers are very seldom “great artists;” far more often a book makes no claim to be a work of art at all. These biographies and autobiographies, for example, lives of great men, of men long dead and forgotten, that stand cheek by jowl with the novels and poems, are we to refuse to read them because they are not “art?” Or shall we read them, but read them in a different way, with a different aim? Shall we read them in the first place to satisfy that curiosity which possesses us sometimes when in the evening we linger in front of a house where the lights are lit and the blinds not yet drawn, and each floor of the house shows us a different section of human life in being? Then we are consumed with curiosity about the lives of these people—the servants gossiping, the gentlemen dining, the girl dressing for a party, the old woman at the window with her knitting. Who are they, what are they, what are their names, their occupations, their thoughts, and adventures?

Biographies and memoirs answer such questions, light up innumerable such houses; they show us people going about their daily affairs, toiling, failing, succeeding, eating, hating, loving, until they die. And sometimes as we watch, the house fades and the iron railings vanish and we are out at sea; we are hunting, sailing, fighting; we are among savages and soldiers; we are taking part in great campaigns. Or if we like to stay here in England, in London, still the scene changes; the street narrows; the house becomes small, cramped, diamond-paned, and malodorous. We see a poet, Donne, driven from such a house because the walls were so thin that when the children cried their voices cut through them. We can follow him, through the paths that lie in the pages of books, to Twickenham; to Lady Bedford’s Park, a famous meeting-ground for nobles and poets; and then turn our steps to Wilton, the great house under the downs, and hear Sidney read the Arcadia to his sister; and ramble among the very marshes and see the very herons that figure in that famous romance; and then again travel north with that other Lady Pembroke, Anne Clifford, to her wild moors, or plunge into the city and control our merriment at the sight of Gabriel Harvey in his black velvet suit arguing about poetry with Spenser. Nothing is more fascinating than to grope and stumble in the alternate darkness and splendor of Elizabethan London. But there is no staying there. The Temples and the Swifts, the Harleys and the St Johns beckon us on; hour upon hour can be spent disentangling their quarrels and deciphering their characters; and when we tire of them we can stroll on, past a lady in black wearing diamonds, to Samuel Johnson and Goldsmith and Garrick; or cross the channel, if we like, and meet Voltaire and Diderot, Madame du Deffand; and so back to England and Twickenham—how certain places repeat themselves and certain names!—where Lady Bedford had her Park once and Pope lived later, to Walpole’s home at Strawberry Hill. But Walpole introduces us to such a swarm of new acquaintances, there are so many houses to visit and bells to ring that we may well hesitate for a moment, on the Miss Berrys’ doorstep, for example, when behold, up comes Thackeray; he is the friend of the woman whom Walpole loved; so that merely by going from friend to friend, from garden to garden, from house to house, we have passed from one end of English literature to another and wake to find ourselves here again in the present, if we can so differentiate this moment from all that have gone before. This, then, is one of the ways in which we can read these lives and letters; we can make them light up the many windows of the past; we can watch the famous dead in their familiar habits and fancy sometimes that we are very close and can surprise their secrets, and sometimes we may pull out a play or a poem that they have written and see whether it reads differently in the presence of the author. But this again rouses other questions. How far, we must ask ourselves, is a book influenced by its writer’s life—how far is it safe to let the man interpret the writer? How far shall we resist or give way to the sympathies and antipathies that the man himself rouses in us—so sensitive are words, so receptive of the character of the author? These are questions that press upon us when we read lives and letters, and we must answer them for ourselves, for nothing can be more fatal than to be guided by the preferences of others in a matter so personal.

But also we can read such books with another aim, not to throw light on literature, not to become familiar with famous people, but to refresh and exercise our own creative powers. Is there not an open window on the right hand of the bookcase? How delightful to stop reading and look out! How stimulating the scene is, in its unconsciousness, its irrelevance, its perpetual movement—the colts galloping round the field, the woman filling her pail at the well, the donkey throwing back his head and emitting his long, acrid moan. The greater part of any library is nothing but the record of such fleeting moments in the lives of men, women, and donkeys. Every literature, as it grows old, has its rubbish-heap, its record of vanished moments and forgotten lives told in faltering and feeble accents that have perished. But if you give yourself up to the delight of rubbish-reading you will be surprised, indeed you will be overcome, by the relics of human life that have been cast out to molder. It may be one letter—but what a vision it gives! It may be a few sentences—but what vistas they suggest! Sometimes a whole story will come together with such beautiful humor and pathos and completeness that it seems as if a great novelist had been at work, yet it is only an old actor, Tate Wilkinson, remembering the strange story of Captain Jones; it is only a young subaltern serving under Arthur Wellesley and falling in love with a pretty girl at Lisbon; it is only Maria Allen letting fall her sewing in the empty drawing-room and sighing how she wishes she had taken Dr Burney’s good advice and had never eloped with her Rishy. None of this has any value; it is negligible in the extreme; yet how absorbing it is now and again to go through the rubbish-heaps and find rings and scissors and broken noses buried in the huge past and try to piece them together while the colt gallops round the field, the woman fills her pail at the well, and the donkey brays.

But we tire of rubbish-reading in the long run. We tire of searching for what is needed to complete the half-truth which is all that the Wilkinsons, the Bunburys and the Maria Allens are able to offer us. They had not the artist’s power of mastering and eliminating; they could not tell the whole truth even about their own lives; they have disfigured the story that might have been so shapely. Facts are all that they can offer us, and facts are a very inferior form of fiction. Thus the desire grows upon us to have done with half-statements and approximations; to cease from searching out the minute shades of human character, to enjoy the greater abstractness, the purer truth of fiction. Thus we create the mood, intense and generalized, unaware of detail, but stressed by some regular, recurrent beat, whose natural expression is poetry; and that is the time to read poetry when we are almost able to write it.

Western wind, when wilt thou blow?

The small rain down can rain.

Christ, if my love were in my arms,

And I in my bed again!

The impact of poetry is so hard and direct that for the moment there is no other sensation except that of the poem itself. What profound depths we visit then—how sudden and complete is our immersion! There is nothing here to catch hold of; nothing to stay us in our flight. The illusion of fiction is gradual; its effects are prepared; but who when they read these four lines stops to ask who wrote them, or conjures up the thought of Donne’s house or Sidney’s secretary; or enmeshes them in the intricacy of the past and the succession of generations? The poet is always our contemporary. Our being for the moment is centered and constricted, as in any violent shock of personal emotion. Afterwards, it is true, the sensation begins to spread in wider rings through our minds; remoter senses are reached; these begin to sound and to comment and we are aware of echoes and reflections. The intensity of poetry covers an immense range of emotion. We have only to compare the force and directness of

I shall fall like a tree, and find my grave,

Only remembering that I grieve,

with the wavering modulation of

Minutes are numbered by the fall of sands,

As by an hour glass; the span of time

Doth waste us to our graves, and we look on it;

An age of pleasure, revelled out, comes home

At last, and ends in sorrow; but the life,

Weary of riot, numbers every sand,

Wailing in sighs, until the last drop down,

So to conclude calamity in rest

or place the meditative calm of

whether we be young or old,

Our destiny, our being’s heart and home,

Is with infinitude, and only there;

With hope it is, hope that can never die,

Effort, and expectation, and desire,

And effort evermore about to be,

beside the complete and inexhaustible loveliness of

The moving Moon went up the sky,

And nowhere did abide:

Softly she was going up,

And a star or two beside—

or the splendid fantasy of

And the woodland haunter

Shall not cease to saunter

When, far down some glade,

Of the great world’s burning,

One soft flame upturning

Seems to his discerning,

Crocus in the shade,

to bethink us of the varied art of the poet; his power to make us at once actors and spectators; his power to run his hand into characters as if it were a glove, and be Falstaff or Lear; his power to condense, to widen, to state, once and for ever.

“We have only to compare”—with those words the cat is out of the bag, and the true complexity of reading is admitted. The first process, to receive impressions with the utmost understanding, is only half the process of reading; it must be completed, if we are to get the whole pleasure from a book, by another. We must pass judgment upon these multitudinous impressions; we must make of these fleeting shapes one that is hard and lasting. But not directly. Wait for the dust of reading to settle; for the conflict and the questioning to die down; walk, talk, pull the dead petals from a rose, or fall asleep. Then suddenly without our willing it, for it is thus that Nature undertakes these transitions, the book will return, but differently. It will float to the top of the mind as a whole. And the book as a whole is different from the book received currently in separate phrases. Details now fit themselves into their places. We see the shape from start to finish; it is a barn, a pig-sty, or a cathedral. Now then we can compare book with book as we compare building with building. But this act of comparison means that our attitude has changed; we are no longer the friends of the writer, but his judges; and just as we cannot be too sympathetic as friends, so as judges we cannot be too severe. Are they not criminals, books that have wasted our time and sympathy; are they not the most insidious enemies of society, corrupters, defilers, the writers of false books, faked books, books that fill the air with decay and disease? Let us then be severe in our judgments; let us compare each book with the greatest of its kind. There they hang in the mind the shapes of the books we have read solidified by the judgments we have passed on them—Robinson Crusoe, Emma The Return of the Native. Compare the novels with these—even the latest and least of novels has a right to be judged with the best. And so with poetry when the intoxication of rhythm has died down and the splendor of words has faded, a visionary shape will return to us and this must be compared with Lear, with Phèdre, with The Prelude; or if not with these, with whatever is the best or seems to us to be the best in its own kind. And we may be sure that the newness of new poetry and fiction is its most superficial quality and that we have only to alter slightly, not to recast, the standards by which we have judged the old.

It would be foolish, then, to pretend that the second part of reading, to judge, to compare, is as simple as the first—to open the mind wide to the fast flocking of innumerable impressions. To continue reading without the book before you, to hold one shadow-shape against another, to have read widely enough and with enough understanding to make such comparisons alive and illuminating—that is difficult; it is still more difficult to press further and to say, “Not only is the book of this sort, but it is of this value; here it fails; here it succeeds; this is bad; that is good.” To carry out this part of a reader’s duty needs such imagination, insight, and learning that it is hard to conceive any one mind sufficiently endowed; impossible for the most self-confident to find more than the seeds of such powers in himself. Would it not be wiser, then, to remit this part of reading and to allow the critics, the gowned and furred authorities of the library, to decide the question of the book’s absolute value for us? Yet how impossible! We may stress the value of sympathy; we may try to sink our own identity as we read. But we know that we cannot sympathize wholly or immerse ourselves wholly; there is always a demon in us who whispers, “I hate, I love,” and we cannot silence him. Indeed, it is precisely because we hate and we love that our relation with the poets and novelists is so intimate that we find the presence of another person intolerable. And even if the results are abhorrent and our judgments are wrong, still our taste, the nerve of sensation that sends shocks through us, is our chief illuminant; we learn through feeling; we cannot suppress our own idiosyncrasy without impoverishing it. But as time goes on perhaps we can train our taste; perhaps we can make it submit to some control. When it has fed greedily and lavishly upon books of all sorts—poetry, fiction, history, biography—and has stopped reading and looked for long spaces upon the variety, the incongruity of the living world, we shall find that it is changing a little; it is not so greedy, it is more reflective. It will begin to bring us not merely judgments on particular books, but it will tell us that there is a quality common to certain books. Listen, it will say, what shall we call this? And it will read us perhaps Lear and then perhaps the Agamemnon in order to bring out that common quality. Thus, with our taste to guide us, we shall venture beyond the particular book in search of qualities that group books together; we shall give them names and thus frame a rule that brings order into our perceptions. We shall gain a further and a rarer pleasure from that discrimination. But as a rule only lives when it is perpetually broken by contact with the books themselves—nothing is easier and more stultifying than to make rules which exists out of touch with facts, in a vacuum—now at last, in order to steady ourselves in this difficult attempt, it may be well to turn to the very rare writers who are able to enlighten us upon literature as an art. Coleridge and Dryden and Johnson, in their considered criticism, the poets and novelists themselves in their unconsidered sayings, are often surprisingly relevant; they light up and solidify the vague ideas that have been tumbling in the misty depths of our minds. But they are only able to help us if we come to them laden with questions and suggestions won honestly in the course of our own reading. They can do nothing for us if we herd ourselves under their authority and lie down like sheep in the shade of a hedge. We can only understand their ruling when it comes in conflict with our own and vanquishes it.

If this is so, if to read a book as it should be read calls for the rarest qualities of imagination, insight, and judgment, and you may perhaps conclude that literature is a very complex art and that it is unlikely that we shall be able, even after a lifetime of reading, to make any valuable contribution to its criticism. We must remain readers; we shall not put on the further glory that belongs to those rare beings who are also critics. But still we have our responsibilities as readers and even our importance. The standards we raise and the judgments we pass steal into the air and become part of the atmosphere which writers breathe as they work. An influence is created which tells upon them even if it never finds its way into print. And that influence, if it were well instructed, vigorous and individual and sincere, might be of great value now when criticism is necessarily in abeyance; when books pass in review like the procession of animals in a shooting gallery, and the critic has only one second in which to load and aim and shoot and may well be pardoned if he mistakes rabbits for tigers, eagles for barndoor fowls, or misses altogether and wastes his shot upon some peaceful cow grazing in a further field. If behind the erratic gunfire of the press the author felt that there was another kind of criticism, the opinion of people reading for the love of reading, slowly and unprofessionally, and judging with great sympathy and yet with great severity, might this not improve the quality of his work? And if by our means books were to become stronger, richer, and more varied, that would be an end worth reaching.

Yet who reads to bring about an end, however desirable? Are there not some pursuits that we practice because they are good in themselves, and some pleasures that are final? And is not this among them? I have sometimes dreamt, at least that when the Day of judgment dawns and the great conquerors and lawyers and statesmen come to receive their rewards—their crowns, their laurels, their names carved indelibly upon imperishable marble—the Almighty will turn to Peter and will say, not without a certain envy when He sees us coming with our books under our arms, “Look, these need no reward. We have nothing to give them here. They have loved reading.”

Virgina Woolf

(The Common Reader, Second Series 1926)

fleursdumal.nl magazine

More in: - Book Stories, Archive W-X, Archive W-X, Libraries in Literature, The Art of Reading, Woolf, Virginia

.jpg)

Märchen der Brüder Grimm

Jacob Grimm (1785-1863) & Wilhelm Grimm (1786-1859)

Die Sterntaler

Es war einmal ein kleines Mädchen, dem war Vater und Mutter gestorben, und es war so arm, dass es kein Kämmerchen mehr hatte, darin zu wohnen, und kein Bettchen mehr hatte, darin zu schlafen, und endlich gar nichts mehr als die Kleider auf dem Leib und ein Stückchen Brot in der Hand, das ihm ein mitleidiges Herz geschenkt hatte. Es war aber gut und fromm. Und weil es so von aller Welt verlassen war, ging es im Vertrauen auf den lieben Gott hinaus ins Feld.

Da begegnete ihm ein armer Mann, der sprach: “Ach, gib mir etwas zu essen, ich bin so hungrig.” Es reichte ihm das ganze Stückchen Brot und sagte: “Gott segne dir’s,” und ging weiter. Da kam ein Kind, das jammerte und sprach: “Es friert mich so an meinem Kopfe, schenk mir etwas, womit ich ihn bedecken kann.” Da tat es seine Mütze ab und gab sie ihm. Und als es noch eine Weile gegangen war, kam wieder ein Kind und hatte kein Leibchen an und fror: da gab es ihm seins; und noch weiter, da bat eins um ein Röcklein, das gab es auch von sich hin. Endlich gelangte es in einen Wald, und es war schon dunkel geworden, da kam noch eins und bat um ein Hemdlein, und das fromme Mädchen dachte: “Es ist dunkle Nacht, da sieht dich niemand, du kannst wohl dein Hemd weggeben,” und zog das Hemd ab und gab es auch noch hin.

Und wie es so stand und gar nichts mehr hatte, fielen auf einmal die Sterne vom Himmel, und waren lauter blanke Taler; und ob es gleich sein Hemdlein weggegeben, so hatte es ein neues an, und das war vom allerfeinsten Linnen. Da sammelte es sich die Taler hinein und war reich für sein Lebtag.

ENDE

Die Märchen der Brüder Grimm

fleursdumal.nl magazine

More in: Archive G-H, Grimm, Grimm, Andersen e.o.: Fables, Fairy Tales & Stories, Grimm, Jacob & Wilhelm

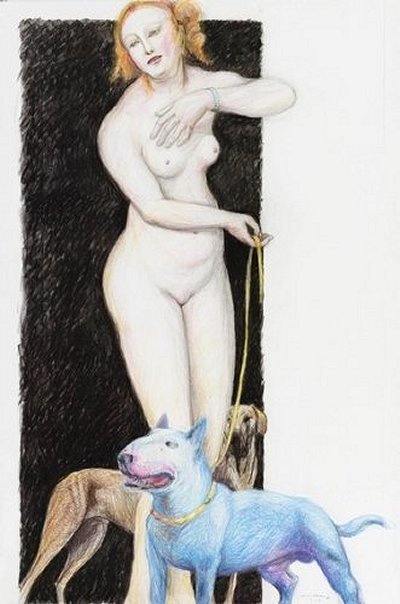

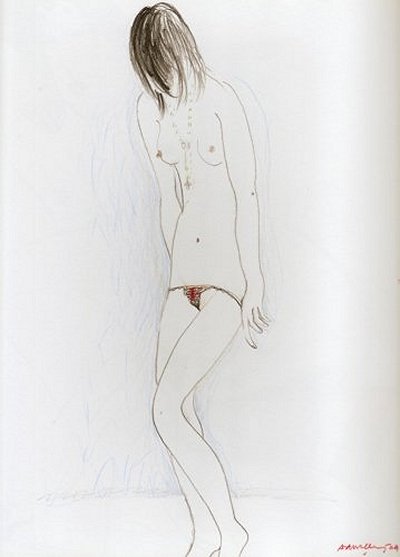

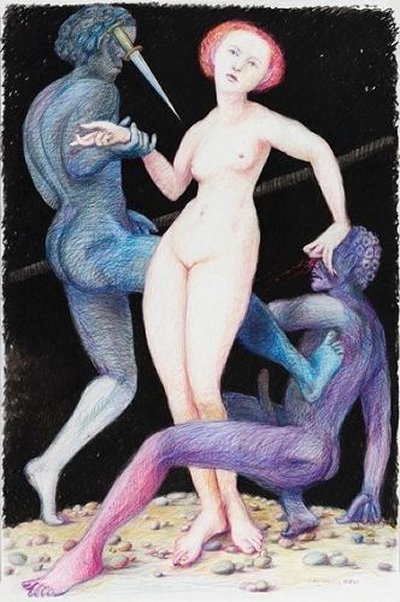

… hoe Lucretia, door zich een vechthond aan te schaffen, haar aanranding voorkwam; ook genoemd Lucretia Victrix I 2006 I houtskool en potlood 150 x 100

luycks gallery tilburg

ad willemen

8 08 2011 t/m 2 10 2011

controversiële accentueringen

Op 6 april dit jaar bereikte de tussen Tilburg en Saint-Maulvis (Fr) heen en weer pendelende beeldend kunstenaar, graficus en verzamelaar Ad Willemen de respectabele leeftijd van 70 jaar. Dat betekent echter geenszins dat hij op zijn lauweren rust. Integendeel.

zonder titel I potlood I 65 x 50

…over de droom van Aurelius Augustinus, waarin Hadrianus Cornelis Lucretia belemmerde de hand aan zich zelf te slaan, en Tarquinius vertrapte I 2006 I, potlood en houtskool I 150 x 100

De tentoonstelling die van 28 augustus tot en met 1 oktober in Luycks Gallery te zien is, vormt een apotheose van zijn oeuvre tot dusver. Door hem gekoesterde thema’s als het vrouwelijk naakt en de geschiedenis van de beeldende kunsten balt hij samen in een aantal waterverfschilderingen op groot formaat. Hij gaat er de dialoog in aan met grote meesters uit het verleden zoals Piero di Cosimo, Rafael, Goya, Courbet , Picasso en Magritte. Op hoogst originele wijze citeert en approprieert hij om te komen tot een even verrassende als eigenzinnige, kortom typisch willemeneske interpretatie en verbeelding. Al even virtuoos als hij etsnaald en potlood hanteert, bedient hij zich deze keer van het penseel. Spelend met de betekenis van ‘papier peint’ tast Willemen de grenzen van de kunsten en de kunstgeschiedenis af en herdefinieert hij deze tegelijkertijd.

fleursdumal.nl magazine

More in: Ad Willemen, Art & Literature News, Erotic literature, FDM Art Gallery

.jpg)

Märchen der Brüder Grimm

Jacob Grimm (1785-1863) & Wilhelm Grimm (1786-1859)

Frau Trude

Es war einmal ein kleines Mädchen, das war eigensinnig und vorwitzig, und wenn ihm seine Eltern etwas sagten, so gehorchte es nicht: wie konnte es dem gut gehen? Eines Tages sagte es zu seinen Eltern: “Ich habe so viel von der Frau Trude gehört, ich will einmal zu ihr hingehen, die Leute sagen, es sehe so wunderlich bei ihr aus, und erzählen, es seien so seltsame Dinge in ihrem Hause, da bin ich ganz neugierig geworden.” Die Eltern verboten es ihr streng und sagten: “Die Frau Trude ist eine böse Frau, die gottlose Dinge treibt, und wenn du zu ihr hingehst, so bist du unser Kind nicht mehr.” Aber das Mädchen kehrte sich nicht an das Verbot seiner Eltern und ging doch zu der Frau Trude. Und als es zu ihr kam, fragte die Frau Trude: “Warum bist du so bleich?” “Ach,” antwortete es und zitterte am Leibe, “ich habe mich so erschrocken über das, was ich gesehen habe.” “Was hast du gesehen?” “Ich sah auf Eurer Stiege einen schwarzen Mann.” “Das war ein Köhler.” “Dann sah ich einen grünen Mann.” “Das war ein Jäger.” “Danach sah ich einen blutroten Mann.” “Das war ein Metzger.” “Ach, Frau Trude, mir grauste, ich sah durchs Fenster und sah Euch nicht, wohl aber den Teufel mit feurigem Kopf.” “Oho,” sagte sie, “so hast du die Hexe in ihrem rechten Schmuck gesehen: ich habe schon lange auf dich gewartet und nach dir verlangt, du sollst mir leuchten.” Da verwandelte sie das Mädchen in einen Holzblock und warf ihn ins Feuer. Und als er in voller Glut war, setzte sie sich daneben, wärmte sich daran und sprach: “Das leuchtet einmal hell!”

ENDE

Die Märchen der Brüder Grimm

fleursdumal.nl magazine

More in: Archive G-H, Grimm, Grimm, Andersen e.o.: Fables, Fairy Tales & Stories, Grimm, Jacob & Wilhelm

.jpg)

Märchen der Brüder Grimm

Jacob Grimm (1785-1863) & Wilhelm Grimm (1786-1859)

Das Rätsel

Es war einmal ein Königssohn, der bekam Lust, in der Welt umherzuziehen, und nahm niemand mit als einen treuen Diener. Eines Tags geriet er in einen großen Wald, und als der Abend kam, konnte er keine Herberge finden und wußte nicht, wo er die Nacht zubringen sollte. Da sah er ein Mädchen, das nach einem kleinen Häuschen zuging, und als er näher kam, sah er, daß das Mädchen jung und schön war. Er redete es an und sprach ‘liebes Kind, kann ich und mein Diener in dem Häuschen für die Nacht ein Unterkommen finden?’ ‘Ach ja,’ sagte das Mädchen mit trauriger Stimme, ‘das könnt ihr wohl, aber ich rate euch nicht dazu; geht nicht hinein.’ ‘Warum soll ich nicht?’ fragte der Königssohn. Das Mädchen seufzte und sprach ‘meine Stiefmutter treibt böse Künste, sie meints nicht gut mit den Fremden.’ Da merkte er wohl, daß er zu dem Hause einer Hexe gekommen war, doch weil es finster ward und er nicht weiter konnte, sich auch nicht fürchtete, so trat er ein. Die Alte saß auf einem Lehnstuhl beim Feuer und sah mit ihren roten Augen die Fremden an. ‘Guten Abend,’ schnarrte sie und tat ganz freundlich, ‘laßt euch nieder und ruht euch aus.’ Sie blies die Kohlen an, bei welchen sie in einem kleinen Topf etwas kochte. Die Tochter warnte die beiden, vorsichtig zu sein, nichts zu essen und nichts zu trinken, denn die Alte braue böse Getränke. Sie schliefen ruhig bis zum frühen Morgen. Als sie sich zur Abreise fertig machten und der Königssohn schon zu Pferde saß, sprach die Alte ‘warte einen Augenblick, ich will euch erst einen Abschiedstrank reichen.’ Während sie ihn holte, ritt der Königssohn fort, und der Diener, der seinen Sattel festschnallen mußte, war allein noch zugegen, als die böse Hexe mit dem Trank kam. ‘Das bring deinem Herrn,’ sagte sie, aber in dem Augenblick sprang das Glas, und das Gift spritzte auf das Pferd, und war so heftig, daß das Tier gleich tot hinst ürzte. Der Diener lief seinem Herrn nach und erzählte ihm, was geschehen war, wollte aber den Sattel nicht im Stich lassen und lief zurück, um ihn zu holen. Wie er aber zu dem toten Pferde kam, saß schon ein Rabe darauf und fraß davon. ‘Wer weiß, ob wir heute noch etwas Besseres finden,’ sagte der Diener, tötete den Raben und nahm ihn mit. Nun zogen sie in dem Walde den ganzen Tag weiter, konnten aber nicht herauskommen. Bei Anbruch der Nacht fanden sie ein Wirtshaus und gingen hinein. Der Diener gab dem Wirt den Raben, den er zum Abendessen bereiten sollte. Sie waren aber in eine Mördergrube geraten, und in der Dunkelheit kamen zwölf Mörder und wollten die Fremden umbringen und berauben. Ehe sie sich aber ans Werk machten, setzten sie sich zu Tisch, und der Wirt und die Hexe setzten sich zu ihnen, und sie aßen zusammen eine Schüssel mit Suppe, in die das Fleisch des Raben gehackt war. Kaum aber hatten sie ein paar Bissen hinuntergeschluckt, so fielen sie alle tot nieder, denn dem Raben hatte sich das Gift von dem Pferdefleisch mitgeteilt. Es war nun niemand mehr im Hause übrig als die Tochter des Wirts, die es redlich meinte und an den gottlosen Dingen keinen Teil genommen hatte. Sie öffnete dem Fremden alle Türen und zeigte ihm die angehäuften Schätze. Der Königssohn aber sagte, sie möchte alles behalten, er wollte nichts davon, und ritt mit seinem Diener weiter.

Nachdem sie lange herumgezogen waren, kamen sie in eine Stadt, worin eine schöne, aber übermütige Königstochter war, die hatte bekanntmachen lassen, wer ihr ein Rätsel vorlegte, das sie nicht erraten könnte, der sollte ihr Gemahl werden: erriete sie es aber, so müßte er sich das Haupt abschlagen lassen. Drei Tage hatte sie Zeit, sich zu besinnen, sie war aber so klug, daß sie immer die vorgelegten Rätsel vor der bestimmten Zeit erriet. Schon waren neune auf diese Weise umgekommen, als der Königssohn anlangte und, von ihrer großen Schönheit geblendet, sein Leben daransetzen wollte. Da trat er vor sie hin und gab ihr sein Rätsel auf, ‘was ist das,’ sagte er, ‘einer schlug keinen und schlug doch zwölfe.’ Sie wußte nicht, was das war, sie sann und sann, aber sie brachte es nicht heraus: sie schlug ihre Rätselbücher auf, aber es stand nicht darin: kurz, ihre Weisheit war zu Ende. Da sie sich nicht zu helfen wußte, befahl sie ihrer Magd, in das Schlafgemach des Herrn zu schleichen, da sollte sie seine Träume behorchen, und dachte, er rede vielleicht im Schlaf und verrate das Rätsel. Aber der kluge Diener hatte sich statt des Herrn ins Bett gelegt, und als die Magd herankam, riß er ihr den Mantel ab, in den sie sich verhüllt hatte, und jagte sie mit Ruten hinaus. In der zweiten Nacht schickte die Königstochter ihre Kammerjungfer, die sollte sehen, ob es ihr mit Horchen besser glückte, aber der Diener nahm auch ihr den Mantel weg und jagte sie mit Ruten hinaus. Nun glaubte der Herr für die dritte Nacht sicher zu sein und legte sich in sein Bett, da kam die Königstochter selbst, hatte einen nebelgrauen Mantel umgetan und setzte sich neben ihn. Und als sie dachte, er schliefe und träumte, so redete sie ihn an und hoffte, er werde im Traume antworten, wie viele tun: aber er war wach und verstand und hörte alles sehr wohl. Da fragte sie ‘einer schlug keinen, was ist das?’ Er antwortete ‘ein Rabe, der von einem toten und vergifteten Pferde fraß und davon starb.’ Weiter fragte sie ‘und schlug doch zwölfe, was ist das?’ ‘Das sind zwölf Mörder, die den Raben verzehrten und daran starben.’ Als sie das Rätsel wußte, wollte sie sich fortschleichen, aber er hielt ihren Mantel fest, daß sie ihn zurücklassen mußte. Am andern Morgen verkündigte die Königstochter, sie habe das Rätsel erraten, und ließ die zwölf Richter kommen und löste es vor ihnen. Aber der Jüngling bat sich Gehör aus und sagte ‘sie ist in der Nacht zu mir geschlichen und hat mich ausgefragt, denn sonst hätte sie es nicht erraten.’ Die Richter sprachen ‘bringt uns ein Wahrzeichen.’ Da wurden die drei Mäntel von dem Diener herbeigebracht, und als die Richter den nebelgrauen erblickten, den die Königstochter zu tragen pflegte, so sagten sie ‘laßt den Mantel sticken mit Gold und Silber, so wirds Euer Hochzeitsmantel sein.’

ENDE

Die Märchen der Brüder Grimm

fleursdumal.nl magazine

More in: Archive G-H, Grimm, Grimm, Andersen e.o.: Fables, Fairy Tales & Stories, Grimm, Jacob & Wilhelm

.jpg)

Märchen der Brüder Grimm

Jacob Grimm (1785-1863) & Wilhelm Grimm (1786-1859)

Doktor Allwissend

Es war einmal ein armer Bauer namens Krebs, der fuhr mit zwei Ochsen ein Fuder Holz in die Stadt und verkaufte es für zwei Taler an einen Doktor. Wie ihm nun das Geld ausbezahlt wurde, saß der Doktor gerade zu Tisch; da sah der Bauer, wie er schön aß und trank, und das Herz ging ihm danach auf, und er wäre auch gern ein Doktor gewesen. Also blieb er noch ein Weilchen stehen und fragte endlich, ob er nicht auch könnte ein Doktor werden. „O ja”, sagte der Doktor, „das ist bald geschehen.” „Was muß ich tun?” fragte der Bauer. „Erstlich kauf dir ein Abecebuch, so eins, wo vorn ein Gockelhahn drin ist; zweitens mache deinen Wagen und deine zwei Ochsen zu Geld und schaff dir damit Kleider an und was sonst zur Doktorei gehört; drittens laß dir ein Schild malen mit den Worten: ,Ich bin der Doktor Allwissend’ und laß das oben über deine Haustür nageln!” Der Bauer tat alles, wie’s ihm geheißen war. Als er nun ein wenig gedoktert hatte, aber noch nicht viel, ward einem reichen, großen Herrn Geld gestohlen. Da ward ihm von dem Doktor Allwissend gesagt, der in dem und dem Dorfe wohnte und auch wissen müßte, wo das Geld hingekommen wäre. Also ließ der Herr seinen Wagen anspannen, fuhr hinaus ins Dorf und fragte bei ihm an, ob er der Doktor Allwissend wäre. Ja, der wär er. So sollte er mitgehen und das gestohlene Geld wieder schaffen. O ja, aber die Grete, seine Frau müßte auch mit. Der Herr war damit zufrieden und ließ sie beide in den Wagen sitzen, und sie fuhren zusammen fort. Als sie auf den adligen Hof kamen, war der Tisch gedeckt; da sollte er erst mitessen. Ja, aber seine Frau, die Grete, auch, sagte er und setzte sich mit ihr hinter den Tisch. Wie nun der erste Bediente mit einer Schüssel schönem Essen kam, stieß der Bauer seine Frau an und sagte: „Grete, das war der erste”, und meinte, es wäre derjenige, welcher das erste Essen brächte. Der Bediente aber meinte, er hätte damit sagen wollen: Das ist der erste Dieb; und weil er’s nun wirklich war, ward ihm angst, und er sagte draußen zu seinen Kameraden: „Der Doktor weiß alles, wir kommen übel an; er hat gesagt, ich wäre der erste.” Der zweite wollte gar nicht herein, er mußte aber doch. Wie er nun mit seiner Schüssel herein kam, stieß der Bauer seine Frau an: „Grete, das ist der zweite.” Dem Bedienten ward ebenfalls angst, und er machte, daß er hinauskam. Dem dritten ging’s nicht besser; der Bauer sagte wieder: „Grete, das ist der dritte.” Der vierte mußte eine verdeckte Schüssel hereintragen, und der Herr sprach zum Doktor, er sollte seine Kunst zeigen und raten, was darunter läge; es waren aber Krebse. Der Bauer sah die Schüssel an, wußte nicht, wie er sich helfen sollte, und sprach: „Ach, ich armer Krebs!” Wie der Herr das hörte, rief er: „Da, er weiß es, nun weiß er auch, wer das Geld hat.”

Dem Bedienten aber ward gewaltig angst, und er blinzelte den Doktor an, er möchte einmal herauskommen. Wie er nun hinauskam, gestanden sie ihm alle viere, sie hätten das Geld gestohlen; sie wollten’s ja gerne herausgeben und ihm eine schwere Summe dazu, wenn er sie nicht verraten wollte; es ginge ihnen sonst an den Hals. Sie führten ihn auch hin, wo das Geld versteckt lag. Damit war der Doktor zufrieden, ging wieder hinein, setzte sich an den Tisch und sprach: „Herr, nun will ich in meinem Buch suchen, wo das Geld steckt.” Der fünfte Bediente aber kroch in den Ofen und wollte hören, ob der Doktor noch mehr wüßte. Der saß aber und schlug sein Abecebuch auf, blätterte hin und her und suchte den Gockelhahn. Weil er ihn nicht gleich finden konnte, sprach er: „Du bist doch darin und mußt auch heraus.” Da glaubte der im Ofen, er wäre gemeint, sprang voller Schrecken heraus und rief: „Der Mann weiß alles.” Nun zeigte der Doktor Allwissend dem Herrn, wo das Geld lag, sagte aber nicht, wer’s gestohlen hatte, bekam von beiden Seiten viel Geld zur Belohnung und ward ein berühmter Mann.

ENDE

Die Märchen der Brüder Grimm

fleursdumal.nl magazine

More in: Archive G-H, Grimm, Grimm, Andersen e.o.: Fables, Fairy Tales & Stories, Grimm, Jacob & Wilhelm

Thank you for reading Fleurs du Mal - magazine for art & literature